قصة “سورية الصغرى” أوّل الأحياء العربية في أميركا

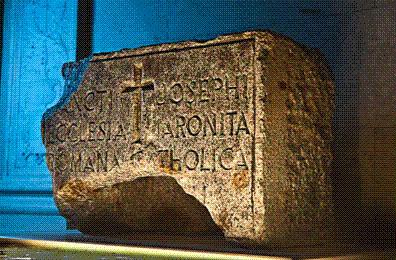

عاش 80 عاما وأزيل بسبب نفق بروكلين ومبنى التجارة العالمي

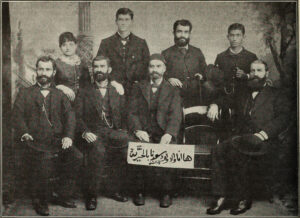

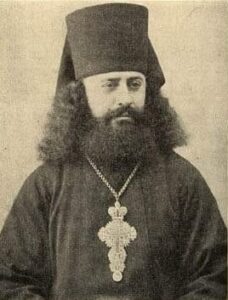

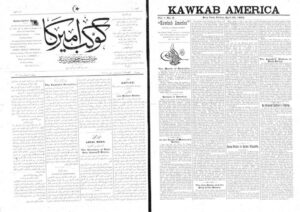

فكّر المحامي والناشر والديبلوماسي نجيب عربيلي، المولود في دمشق عام 1861، في إنشاء صحيفة عربية في أميركا الشمالية، اختار هذا الحي ليكون مقرا لصحيفته “كوكب أميركا”، وكان اختيارا موفقا، فبالاضافة إلى أن نيويورك هي الميناء الرئيس للولايات المتحدة مع العالم الخارجي، كانت قد أصبحت مركز الجذب الأهم للمهاجرين السوريين، فصدر العدد الأول في الخامس عشر من أبريل/نيسان 1892، متضمنا نبذا من أخبار الوطن الأم، والكثير من أخبار الجالية السورية في “سورية الصغرى”. وكانت “كوكب أميركا”بحق مجلة عربية انطلقت في 15 نيسان 1892، وتحولت إلى صحيفة يومية في عام 1898، وبقيت تنشر بصورة يومية حتى عام 1908. وقد ساهم عدد من المهاجرين السوريين بتأسيس هذه الصحيفة وبإدارة أعمالها، بينهم محررها ومديرها نجيب دياب والأخوان نجيب وإبراهيم عربيلي اللذان ينتميان لعائلة سورية أميركية عريق آل عربيلي الدمشقية واصلها من بلدة عربين في غوطة دمشق الشمالية الشرقية وهي عائلة مسيحية ارثوذكسية لجأت اثناء مجزرة دمشق عام 1860 الى بيروت واقامت مع بقية المهاجرين في غابة الاشرفية فأقاموا بها حياً اشبه بالقرية، ثم هاجرت الى اميركا الشمالية وتولى كبيرها مايسمى رئيس الرسالة الدمشقية الارثوذكسية وهي اوجدت تحت رئاسة الارشمندريت روفائيل هواوويني الدمشقي ( القديس) وكانت وصلت إلى الولايات المتحدة لتطلب اللجوء فيها في عام 1878 ثم استقرت في تينيسي. بعد ذلك تحول نجيب على وجه الخصوص إلى شخصية مؤثرة، حيث كان يعلم اللغة الفرنسية في كلية ماريفيل، ثم شغل منصب القنصل في القدسخلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، بعد ذلك شغل منصباً مهماً لدى الحكومة ثم عمل محامياً في نيويورك خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، وهناك أسّس جمعية الإحسان الأورثوذوكسية السورية في عام 1894، كما أسّس هو وشقيقه إبراهيم فيها صحيفة كوكب أميركا التي كانت تنضد يدوياً في مكتبها بحي سوريا الصغرى، ثم تطورت فأصبحت لها هوية تعبر عن هذا الحي وصوت مسموع في كل أرجاء أميركا.

وكان لافتا أن يكون الخبر الأول عن هذا الحي قصة شجار متكرّرة بين السوريين والإيرلنديين الذين يسمّيهم المحرّر بـ”الرعاع”، فيقول (نترك النص كما ورد في الصحيفة): “مساء الأحد الواقع في 2 الجاري عند الساعة الرابعة بعد الظهر كان أحد الفتيان السوريين مارا بشارع ركتُر بالقرب من شارع واشنطون، فعارضه أحد الوزغة الإرلنديين، وهو يظن أن الدنيا ملك مباح للسكيرين، يفعلون بأهلها ما شاؤوا، فتنازع الشابان وتلاكما، وانسل الإرلنديون من دورهم يوسعون الفتى ضربا ولكما، حتى إذا مر شاب آخر سوري ورأى ما يصيب رفيقه الوطني، اندفع لإنقاذه، فأصبح بين أيديهم مهشما، وخرجت فتاة أخرى تدعى بدر الحلبي، وما كادت تمس الزحام حتى وقعت صريعة بآجرّة نزلت على أم رأسها رمتها بها إحدى الفاجرات، فجذبت أصوات الاستغاثة أسماع السوريين، فهبوا من الجوار إلى محل الجرم، وقد تداخل أنفار البوليس وسلم زمام الأمر لهم…”.

يواصل المحرّر سرد تفاصيل أخرى تتعلّق بسلوك الإيرلنديين مع باقي الجاليات، وخصوصا الألمان، وأن السوريين طلبوا السماح لهم بحمل الأسلحة للدفاع عن أنفسهم بسبب كثرة التعديات من جانب الإيرلنديين. في العدد نفسه نقرأ خبرا عن مغربي أطلق النار على أحد أصدقائه، فشاع أنه سوري، لكن الصحيفة أكدت أنه من مراكش بعد القبض عليه.

دفاع عن العرب والسوريين

ويبدو أن نجيب عربيلي ومحرّري جريدته كانوا مشغولين جدا بتصويب الصورة السلبية عن العرب والسوريين، المترسّخة في أذهان الجمهور الأميركي، نتيجة النظرة الاستشراقية التقليدية لعوالم الشرق وتخلّفه الحضاري. فانبروا يدافعون عن أبناء جلدتهم في وجه التقارير المنحازة في صحيفة “نيويورك تايمز”، التي ما فتئت تصف الباعة المتجوّلين السوريين بـ”العرب القذرين”، و”العرب اللصوص” الراغبين في “غزو الولايات المتحدة”.

ويبدو أن جهود نجيب عربيلي على هذا الصعيد وجدت صدى لدى بعض الكتاب الأميركيين، ومنهم الكاتب المسرحي هنري تشابمان فورد (توفي 1938، وهو غير هنري تشابمان فورد الرسّام) صاحب المسرحية التي صارت فيلما “ارتقاء آنا” (1920) التي تتمحور حول القصة الحقيقية لنادلة سورية، والذي في معرض تعليقه عن سبب اهتمامه بهذه النادلة، أبدى إعجابه الشديد بحياة السوريين الأسرية، وطريقة عيشهم النظيفة، معتبرا أن صَهرهم في المجتمع الأميركي أمر عظيم لأنهم ينحدرون من إحدى أعظم أمم التاريخ

مطربة دمشقية

شهد حي “سورية الصغرى” أوج نشاطه الثقافي والفني أثناء “إكسبو شيكاغو 1893″، حيث كان هذا الحي المحطة الأولى التي ينزل فيها المشاركون، قبل توجّههم على متن القطارات إلى مدينة شيكاغو، من الأمثلة على هذا النشاط ما كتبته صحيفة “كوكب أميركا” عن حفل للمطربة الدمشقية روجينا مكنو التي وصلت إلى نيويورك على متن الباخرة “أويدام” في الرابع عشر من نيسان 1893، بصحبة أصحاب امتياز المقهى العثماني “الأدباء الأفاضل الأفندية شديد كوراني وسلوم فاضل وإسبر نصور وسليمان كحيل وعبد الله جرجي الخوري وخليل الخوري المعوشي”.

ومما جاء في “كوكب أميركا” عن الحفل: “تبرع وطنيّنا الهمام الخواجة عبده لطفي أن يحتفل بتلك الليلة في داره، فاجتمع عنده الجوق الموسيقي المؤلف من عدة مطربين ومطربات ذوي الشهرة، من جملتهم الذائعة الصيت في بلاد مصر وسورية المطربة روجينا الشهيرة بحسن غنائها، وعذوبة صوتها، واعتدال قوامها، وفرط جمالها، وكان ضاربو العود والقانون والكمنجة يعزفون بآلاتهم الموسيقية المطربة حتى سحروا العقول، وأسروا القلوب بما أبدوا للحاضرين من أنواع التفنن في الغناء، فخلنا أننا في سورية بين أبناء وطننا، وذهلنا عن أننا موجودون في أميركا… وفي أثناء ذلك انتصب جناب الشاب الأديب إيليا الحاج مرتجلا عدة أبيات رقيقة الألفاظ، دقيقة المعاني، نذكر منها البيتين التاليين وهما:

ومجلس ضاءت محاسنه

فضاق عن إيفائها وصفي

حوى أناسا عم فضلهم

والكل مجبولون من لطف

في العدد نفسه نقرأ خبرا عن وصول الشيخ أبو خليل القباني وفرقته المكونة من خمسين فنانا إلى نيويورك قبل توجههم إلى شيكاغو، وكذلك تقارير عن أعضاء فرقة “المرسح الحميدي” الذين حظيت أزياؤهم البدوية بإعجاب الأميركيين حين رأوهم يتجولون على متن خيولهم وإبلهم في “سورية الصغرى” وعلى جسر بروكلين.

أخبار الحي

حافظت “كوكب أميركا” على اهتمامها بأنشطة “سورية الصغرى” فكنت تقرأ أخبار الواصلين والمغادرين، والمناسبات الاجتماعية، والإعلانات التجارية لبعض المحلات والمتاجر، والمستوردين، والمصدّرين. وقد تخلّت الصحيفة بعد فترة عن الصفحات الإنكليزية التي كانت تنشرها إلى جانب صفحاتها العربية، ولعل مردّ ذلك يعود إلى ضعف اهتمام الجمهور الأميركي بأخبار الجالية السورية. توقفت هذه الصحيفة عن الصدور مع الانقلاب على السلطان عبد الحميد في العام 1908، لتختتم مرحلة مهمة من مراحل تاريخ عرب المهجر في أميركا الشمالية.

نقرأ نبذا عن سيرة هذا الحي في الصحف الأميركية، وخصوصا “نيويورك تايمز”، فورد في عدد 20 آب 1899: “شارع واشنطن الأسفل، مكان الحي السوري الحقيقي في نيويورك (…) ‘سورية الصغرى’ تثير الفضول كونها تتكون من شرقيين بمهن مختلفة. هذه المقاهي والمحلات التجارية ومراكز البيع بالجملة، ومجموعة المساكن غير المرتبة في اتجاه ‘باتيري بارك’ تحكي قصة ‘سوريا الصغرى على وجه التحديد”.

وتنشر صحيفة “سبرينغفيلد” (ماساتشوستس) في عدد 22 كانون الثاني 1902 مقالا بعنوان “سورية الصغرى في نيويورك” تقول فيه: “في الطريق الهابط القريب من نهاية جزيرة مانهاتن، حيث يلتقي خليجان من الشمال والشرق، بعيدا عن الأحياء الأجنبية الأخرى، هناك الحي السوري، كأنه يرفض الاختلاط بأشقائه الأجانب. إنهم تجار كونهم قادمين من الساحل الفينيقي القديم، حيث ولدت روح التجارة”.

وكتب مراسل صحيفة “بالتيمور” في 26كانون الأول 1905 مقالا بعنوان “في سوريا الصغرى”: “وجدت مطاعم مثالية لتناول الطعام في الحي السوري في نيويورك. عثرت على سر القهوة اللذيذة. معظم أطباق اللحوم والخضروات السورية ثقيلة جدا ودسمة لا تناسب الذوق الأميركي. في أسفل الجانب الغربي من الحي السوري يلعب الأطفال ذوو الشعر الأسود والبشرة الزيتونية في الشوارع، وتتسامر الأمهات النحيفات والجميلات عند مداخل البيوت. اما أكشاك الفاكهة والمخابز ومحلات البقالة فهي مليئة بالعديد من الأشياء غير المألوفة لعين الأميركي وفمه”.

قبل الإزالة

ربما كان وصف الصحافي نثنائيل نيكتين لسورية الصغرى، آخر ما كتب عن هذا الحي قبل هدمه. ففي عدد 9 تشرين الثاني 1941 من “نيويورك تايمز” كتب نيكتين مقالا بعنوان “طرف المدينة” جاء فيه: “المرحلة التالية من السير، هي مغادرة باحات الكنيسة والتوجه غربا نحو شارع واشنطن المتجه جنوبا، ومع دخول المستكشف شارع ريكتور يكون قد دخل سورية الصغرى. على اليمين واليسار ثمة مطاعم الشرق الأوسط العديدة التي تحمل أسماء مثل ‘ليتل إيجيبت’، ‘النيل’، ‘لبنان’، ينبغي تخصيص وقت للوقوف عند أحد هذه الأماكن، على الأقل، لتناول فنجان من القهوة التركية. محلات المواد الغذائية ليست أماكن الجذب الوحيدة في ‘سورية الصغرى’، هناك متاجر تبيع السجائر والشيشة المستوردة. يعرض آخرون الأواني الخزفية والمعدنية بزخارف الأرابيسك. أخيرا، هناك مطبعة الجرائد التي تطبع أوراقها بأحرف عربية رشيقة. لكن الأكثر إثارة للاهتمام في ‘سورية الصغرى’ هم السكان. إنهم ودودون، يدخلون بسهولة في محادثة مع الزائر للتحدث عن وطنهم وعاداتهم. في هذا الجزء الخلاب من نيويورك، من المفيد إلقاء نظرة أخيرة الآن، لأن جزءا من سوريا الصغرى سيختفي عند بدء الاقتراب من تنفيذ نفق باتيري”.

ما تبقّى من حي ‘سورية الصغرى’ بعد شقّ النفق، أزيل في ستينات القرن العشرين، حيث حلّ محله مبنى مركز التجارة العالمي. وبين الفينة والأخرى تظهر مقالات ودراسات تتحدث عن تفصيل مفقود من لوحة نيويورك الفسفسائية، تمت إزالته بسبب الأعمال الإنشائية. ويبدو أن هذا التفصيل لا يزال يثير حنين المهتمين بتاريخ المدينة، خصوصا أن آثار الأحياء الإثنية الأخرى لا تزال قائمة حتى اليوم.

ماري عزيز

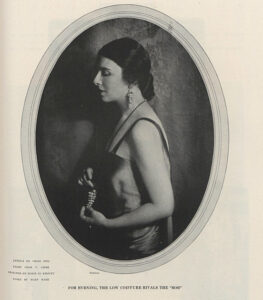

لكل فرد وسليل من جالية المهاجرين السورية قصة فريدة، ولكننا سنركز هنا على مثالين يمكن اعتبارهما مصدر إلهام وهما ماري عزيز (1883-1957) والتي هاجرت من جبل لبنان إلى نيويورك عندما كانت في الثامنة من عمرها، حيث وصلت إلى هناك في عام 1891 برفقة أبويها وشقيقتها الكبرى أليس، وهناك بدأ والدها طنوس عزيز بتجارة المجوهرات وحقق نجاحاً باهراً فيها، ومن خلال الأرباح التي تدفقت عليه من تجارته استطاع تسجيل ابنتيه بجامعة واشنطن للشابات، وفيها تخرجت ماري وعمرها لم يتجاوز السابعة عشرة. في تلك الأثناء كانت ماري تعمل في مجال الصحافة لدى عدد من الدوريات العربية مثل مجلة الدائرة (1900-1901)، والتي تعتبر أول مجلة تنشر بالعربية في العالم الغربي. ثم تزوجت ماري من عيسى الخوري صاحب المجلة في عام 1902، وعند وفاته في عام 1904، ومن بعدها وفاة والدها في عام 1905، قررت ماري أن تتولى مسؤولية مشروع أبيها في مجال تجارة المجوهرات، وهكذا حققت من خلالها نجاحات باهرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع مواصلتها للعمل في مجال الكتابة. وفي ملف شخصي نشره مرصد العلوم المسيحية في عام 1926، وصفت ماري بأنها: “رحالة وشاعرة وفيلسوفة تضيف لكل عقد وسوار وقلادة شيئاً من التعقيد والدقة المجبولة عليهما”.

كانت ماري وزوجها عيسو الخوري عضوين في مجلس تابع لجمعية الصحافة المؤثرة والتي ساهمت في وضع سورية الصغرى والأميركيين العرب على خريطة الوطن الأميركي، كما كانت صحيفة كوكب اميركا تنشر في حي سورية الصغرى بنيويورك.

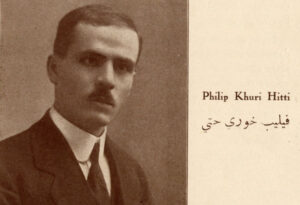

فيليب حتي

وفقاً لما أورده المؤرخ غريغوري شبلي الذي تعقب هذا الملف بشكل مطول، تبين بأن سورية الصغرى والجالية السورية الأميركية لم تكن محصنة ضد حالة كره الغريب التي ازدادت حدتها في أميركا أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فقد وصفت صحف صادرة في نيويورك، بينها صحيفة هاربرز الأسبوعية الباعةَ الجوالين السوريين العرب بـ”العرب القذرين القادمين من جبل لبنان” وحذرت من “عزم العرب السوريين القادمين من جبال لبنان على غزو الولايات المتحدة”، فكان من بين من ردوا على ذلك التمييز بشكل مؤثر وملهم البروفسور فيليب خوري حتي (1886-1978) وهو أحد المؤثرين السوريين خلال تلك الفترة، إذ بعد أن أمضى طفولته في جبل لبنان، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا، ثم بدأ عمله الأكاديمي في الجامعة الأميركية ببيروت قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في عام 1926 ليخرج ببرنامج جديد ويترأسه في مجال الدراسات العربية بجامعة برينستون، وخلال عمله في تلك المهنة، أسهم بتأسيس هذا السلك الأكاديمي ووصوله إلى التعليم العالي في أميركا. وبالتعاون مع أصدقائه مثل المؤرخ والصحفي لويس سيمور هاوتون الذي أصدر معه سلسلة “السوريون في الولايات المتحدة” المؤلفة من أربعة أجزاء في عام 1911 وذلك أيام دراسته الثانوية، أسهم حتي بالتصدي لتلك السرديات القائمة على كراهية الغرباء مع إثباته لأهمية الوجود السوري وإرثه المهم الذي قدمه للمجتمع الأميركي.

اختفى حي سورية الصغرى الذي في نيويورك بمرور الوقت وانتقل قاطنوه وأهله إلى خارجه وتوزعوا في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وما تزال الجهود لإحياء ذكرى هذا الحي في أذهان العامة تجري على قدم وساق، بما أن ذلك يعتبر طريقة مثالية لإحياء ذكرى هذه الجالية المهمة وللاحتفاء بشهر التراث الوطني العربي الأميركي

سورية الصغيرة في بوسطن

قصة حي مهجري «وُلِدَ أبناؤه تجّاراً

كتبت المؤرختان الأميركيتان كلوي بوردويك وليديا هارينغتون هذا المقال باللغة الإنكليزية بتكليف من الجمهورية، وننشره اليوم بالعربية .

على بعد بضع بنايات من محطة القطار المركزية في مدينة بوسطن الأميركية، تومض رموزٌ صينية مذهّبة على بوابة من الفولاذ المطلي تطل على تقاطع شارعي بيتش وهَدسون. ووراءها تماماً تظهر اللافتات البرّاقة لمحلات مثل هوت بوت بوفيه وهِنغ شِنغ للمعجنات. نحن الآن في الحي الصيني، حيث يتزاحم السكان اليوم ليشتروا فطائر لحم الخنزير والمعمول الصيني. ولكنهم خلال مرورهم من هنا، سيتذوقون الكبة ويدخنون الأراجيل أيضاً. فمنذ قرن مضى، كانت هذه الزاوية ملاصقة لحي سورية الصغيرة.

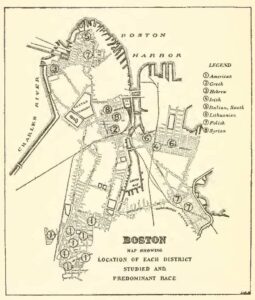

في أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر، انتقل مهاجرون من سورية ولبنان، كانوا جميعهم يُعرَفون بالسوريين، إلى حي ساوث إند في بوسطن. كان ذلك جزءاً من أول موجة هجرة من السلطنة العثمانية إلى الأميركتَين، ووقتها ظهرت «سوريات» صغيرة في مدن عديدة، من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية إلى هافانا في كوبا وريو دي جانيرو في البرازيل. وخلال ثلاثين عاماً، أصبحت معظم العقارات في الحي العربي في ساوث إند ملكاً لعائلات مثل حداد وشبلي والحمصي والحاج. كان أغلب هؤلاء من المسيحيين (موارنة، روم كاثوليك، أورثوذوكس)، وجاء معظمهم من المنطقة الواقعة بين دمشق وزحلة، وهي منطقة ضربها انهيار صناعة الحرير والحرب والمجاعة. قاتل أعضاء هذه الجالية مع الجيش الأميركي في الحربين العالميتين، وناقشوا القضايا السياسية في صحف عربية محلية مثل فَتاة بوسطن والوفاء، كما أسسوا كنائس مثل كنيسة القديس يوحنا الدمشقي وسيدة الأرز، وجمعيات خيرية مثل جمعية مساعدة السيدات السوريات في بوسطن. وبالإضافة إلى ذلك مارست هذه الجالية الضغط ضد سياسات الهجرة العنصرية الإقصائية في الولايات المتحدة.

انضم السوريون إلى العديد من جاليات المهاجرين الأخرى، فشكّلوا ما يمكن وصفه بـ«بوسطن العثمانية»، التي تألَّفَ سكانها من عائلات وأفراد هاجروا من الأراضي المحتلة من العثمانيين وهربا من مظالمهم إلى شرق ماساتشوستس خلال الفترة الواقعة بين ما قبل تأسيس الولايات المتحدة وما بعد الحرب العالمية الأولى. عمل الرجال السوريون المهاجرون المسيحيون من انطاكية ولواء الاسكندرون وكيليكيا بشكل مؤقت في صناعة الجلود في بلدة بيبودي المجاورة، وأنشأت بعض العائلات اللبنانية المسلمة مجتمعاً خاصاً بها ناحية أحواض بناء السفن في كوينسي. أصبحت ووترتاون تُعرَف بسكانها الأرمن، وجنوب بوسطن بسكانه الألبان، وسومرفيل وكامبريدج بسكانهما اليونان.

مع أواخر ثلاثينات القرن العشرين، وصل عدد «السوريين» (من سوريين ولبنانيين) في ولاية ماساتشوستس إلى أربعين ألف نسمة، وفقاً لصحيفة بوسطن غلوب، استقر خمسة عشر ألفاً منهم في بوسطن.«Syrian American Club to Note Anniversary,» The Boston Globe, April 8, 1937, 6. ولكن لم يمض وقت طويل حتى أخذ هؤلاء يخرجون من “سورية الصغيرة”. قبلها قاد السوريون إلى جانب جيرانهم الصينيين حملة مناهضة لبرامج التجديد الحضري التي بدأت في منتصف القرن بمدينة بوسطن، والتي هدفت إلى «تحسين» الأحياء التي اعتبرتها حكومة البلدية متداعية وغير صحية. ولكنّ بناء الطرق السريعة، والوحدات السكنية الفاخرة، وكلية الطب، وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والجيلية، عجّلا في مغادرة سكان الحي إلى أطراف المدينة وضواحيها.

لم يبق اليوم إلا القليل من آثار “سورية الصغيرة” بالنسبة لمن يسير في بوسطن. الأسماء تُواريها تهجئات غريبة كانت تُعتبر أسهل على الناطقين وقتها، والأبنية تغيّرت استعمالاتها منذ فترة طويلة؛ والأجيال الأولى التي وصلت ميناء بوسطن، أو أسفل ساحل جزيرة إليس في نيويورك، اختفت منذ أمد بعيد. ولكن مع انتشار الشتات السوري اليوم في جميع أصقاع الأرض، ربما تضيء قصة سورية الصغيرة على جيل أبكر من المهاجرين وطريقتهم في إعادة تشكيل الأماكن التي وصلوها.

تجمعت أولى العائلات السورية التي وصلت إلى بوسطن في أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر، في المنطقة الواقعة بين شارع أوليفر بْليس (الذي يعرف الآن بممشى بِنغ أون) وشارع أكسفورد، شمال بوابة الحي الصيني الآن، وكذلك جهة الجنوب عند شارع هدسون. وقد جذبهم الحي لعدة أسباب، فقد كان مركز عبور قريب من الأرصفة البحرية التي شغّلت صناعة الشحن الأطلسي في بوسطن، ومحطات سكك الحديد المركزية في المدينة التي أُنشئت في ثلاثينات القرن التاسع عشر. شهد منتصف ذلك القرن امتلاء الموانئ والمستنقعات بوتيرة سريعة، فتحول مكب النفايات هذا إلى منطقة سكنية أنيقة بها منازل مصفوفة وفخمة. ولكن عندما انهار سوق البورصة في سبعينات القرن التاسع عشر، تعثرت الرهون العقارية، وانتقل السكان الأثرياء إلى مناطق أخرى، وحل محلهم السود والمهاجرون. وبحلول 1910، أصبحت معظم المنازل في المنطقة مساكن من الطوب، تتألف من أربعة طوابق مشتركة بين 4-6 عائلات، في 10-14 غرفة، ومرحاض واحد في الهواء الطلق يستخدمه الجميع.Delia Khoury Tinory, «The First Years in America,» in Eugene Tinory, Journey from Ammeah: The Story of a Lebanese Immigrant (Brattleboro, Vt: Amana, 1986), 81-84.

يقع أحد هذه المباني في شارع 6 هدسون، وهو نموذج مصغر عن تاريخ الحي. اليوم، هو عبارة عن مساحة فارغة بجوار حديقة عشبية صغيرة، يجتمع فيها المسنّون للدردشة باللغة الصينية. كان هذا المبنى قبل أن يُهدم عام 1989 مطعماً شهيراً يدعى روبي فُوز دِن، ومن أوائل المحطات التي روجت للمأكولات الصينية بين غير الصينيين في الولايات المتحدة. تحت هذه الطبقة من الماضي، توجد طبقات أخرى طواها النسيان.

المبنى ذو الطوابق الأربعة شُيّدَ في أربعينيات القرن التاسع عشر، وكان مجمعاً سكنياً مزدحماً بالمهاجرين الأيرلنديين الذين تدفقوا على بوسطن خلال مجاعة البطاطا.City of Boston ArchaeologyProgram, Site History of 6 Hudson St., Boston (Chinatown), 2020. ثم في عام 1899، سُجّل اسم أول الملاكين السوريين فيه: زوجان اسمهما ثيودور وفوتين نحّاس، افتتحا بقالة في الطابق الأول، وأجّرا الطابق العلوي لثلاث عائلات سورية أخرى على الأقل. كما أعلن عن عنوان البناية تحت اسم اللوكاندة الوطنية، وكان يتفاخر بامتلاكها وإدارتها شخص يدعي حنا نقولا (أو جون نيكولز، حسب الاسم الذي اختاره لنفسه)، كونها المؤسسة الوحيدة في المدينة «المشهورة بإتقان مأكولاتها الشرقية» وتقدم القهوة التركية والتبغ.

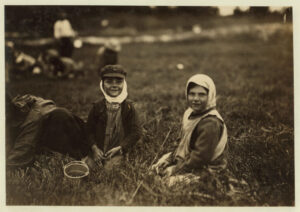

كان نظام مشاركة المساحة الذي طبقه نحّاس وزوجته شائعاً في سوريا الصغيرة. استُخدمت أقبية البقالات لتخزين البضائع الجافة، مثل مستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأوشحة، وكان المهاجرون الجدد يضبّون هذه البضائع في رزم كبيرة ويبيعونها في الشارع، حتى صارت مهنة البيع بالتجوال مرتبطة بالسوريين في جميع أنحاء القارة. كان البيع بالتجوال مصلحة يمكن للمرء أن يبدأ بها فور وصوله إلى بوسطن، فقد تطلبت القليل من المعرفة باللغة الإنكليزية في البداية. سرعان ما امتلأت شوارع سوريا الصغيرة بنداءات أولئك الباعة المتجولين، وأصوات عرباتهم ومساوماتهم مع الزبائن حول أسعار البضائع. كانت أقمشة الدانتيل أكثر البضائع رواجاً، وقد تعلمت النساء صنعه في سوريا، فاستمررنَ بصنعه لإعالة عائلاتهنّ في بوسطن. وفي حين كان أغلب الباعة المتجولين في البداية من الرجال، إلا أنهم سرعان ما أدركوا أن للنساء حظاً أوفر في بيع بضاعتهنّ للزبائن الأكثر تردداً عليهم: أي ربات البيوت اللائي يعشنَ في ضواحي بوسطن بعيداً عن متاجر المدينة. مما ساهم في نجاح تجارة البيع بالتجوال وبيع السلع الجافة أن المنطقة قريبة من حي الملابس المزدهر، الذي أُنشئ خلال منتصف القرن التاسع عشر، وكان يقع بالقرب من شوارع واشنطن وإسيكس وكينغستون ونيلاند القريبة. هناك، كان العمال يصنعون الملابس الجاهزة والأحذية الجلدية في مصانع عالية من الطوب، وكان السوريون يعملون جنباً إلى جنب مع شغيّلة يهود وطليان ومجريين ومصريين ويونانيين وصينيين وأرمن.

أبواق السيارات هي الصوت السائد الآن في شارع نيلاند المزدحم. لكن خلال السنوات الأولى من القرن الماضي، كانت أذن المرء تسمع بدلاً منه صوت النجم المصري الشيخ سلامة حجازي، صادراً عن غراموفون المحل في البناية رقم 30. فبعد أقل من ست سنوات من إصدار أولى التسجيلات العربية التجارية في القاهرة عام 1903، أعلنَ مالك بقالة أراكس في شارع نيلاند، وهو أرمني يدعى مايكل أجاميان، وبكل فخر، عن بيعه للتسجيلات المستوردة من العالم العربي إلى جانب المواد الغذائية. لم يمر وقت طويل حتى ذاع صيت بوسطن بصفتها مورداً لنخبة الموسيقى العربية المحلية في أميركا الشمالية. وكان من أبرز شخصياتها أنطون (أو طوني) عبد الأحد (1915-1995)، وهو ابن أبوين مُهاجرَين من دمشق، سحَرَ الجماهير في دوائر الحفلات والمهرجانات في جميع أنحاء القارة بأنغام العود، ولعب تسجيلات كلاسيكية مثل«إفرح يا قلبي» لأم كلثوم و«أم العيون السود» لناظم الغزالي. كما أسس شركة تسجيل خاصة به، سمّاها تسجيلات عبد الأحد، مقرها في شارع هدسون، وأطلق أغنية «مصرلو» أو ميزيرلو التي لاقت رواجاً كبيراً. كانت «مصرلو» عبارة عن لحن قديم تبادله الموسيقيون اليونان والعرب واليهود والأرمن، قبل أن تجد طريقها إلى فيلم كوينتن تارانتينو بلب فكشن. حتى أن ديك ديل (1937-2019)، الذي ألّف نسخة سيرف روك من أغنية «مصرلو» التي استخدمت في الفيلم، كان نفسه من بوسطن، واسمه بالأصل ريتشارد منصور.

ما هي تصورات الأميركيين عن السوريين الواصلين حديثاً؟ تقول جانيت حجّار (1928-2004)، التي أقامت طوال حياتها في أميركا: «لم يعرفوا من نكون.. كانوا يسألوننا، ماذا تكونون؟». وعندما تأتي على ذكر جبل لبنان، الذي غادره والدها عام 1902، كان يقال لها: «هل هذا بلد مثل الصين أو اليابان؟». حرصت السلطات الحكومية على قياس ومقارنة قدرة المجتمعات المختلفة على الاندماج الثقافي، فقد اعتقدوا بوجود سِمات مهنية وثقافية مشتركة لدى مختلف الأعراق. أجرت وزارة التعليم في ولاية ماساتشوستس عام 1921 دراسة حول «أجناس المهاجرين في ماساتشوستس» وصفت فيها السوريين بأنهم «وُلدوا تجّاراً»، في إشارة إلى عملهم كبائعين متجولين للبضائع الجافة. السلطات وضعت السوريين في التسلسل الهرمي المقارن في مرتبة عالية؛ ولكن حتى التعليقات التي تنم عن الإعجاب اتسمت في كثير من الأحيان بالاستعلاء: «فمع أنهم يملكون الدهاء الشرقي»، كما يقول مؤلف تقرير عام 1921، «إلا أنهم صادقون تماماً». ثم يضيف أن السوريين أحبوا الحديث عن «أمجاد سوريا القديمة»، ولكن «السوري […] هو أولاً وأخيراً ودائماً أميركي، قولاً وفعلاً. وليس لديه دولة أخرى تحظى بأدنى جزء من ولائه».William Isaac Cole, Immigrant Races in Massachusetts: The Syrians (Boston: Department of Education, 1921).

صدر تقرير وزارة التعليم ذاك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي عاثت خراباً في الأراضي التي أتى منها سكان سورية الصغيرة. حفزت تلك الفترة نمو علاقة هذه الجالية بوطنها الجديد، فقد تم إدراج السكان الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الأميركية بصفتهم رعايا تركيا، ولم يدرك إلا قلّة من المسؤولين الأميركيين آنذاك تعاسة العلاقات العربية-التركية. وقتها اغتنم السوريون الأميركيون الفرصة للتأكيد على وطنيتهم وولائهم للولايات المتحدة، وعززوا في الوقت ذاته صلتهم بسورية ولبنان من خلال تنظيم حملات جمع التبرعات وإرسال المساعدات.For a detailed study of the Syrian and Lebanese diaspora in the Americas during World War I, see Stacy D. Fahrenthold, Between the Ottomans and the Entente: The First World War in the Syrian and Lebanese Diaspora, 1908-1925 (Oxford: Oxford University Press, 2019).

من بين الآلاف الذين التحقوا به من جميع أنحاء البلاد، حوى الجيش الأميركي بين عامي 1914-1918 نحو 300 سوري من ماساتشوستس. العديد منهم سقط في ساحة الحرب، من بينهم كان شاب يدعى جون لوفتي، خُلدت ذكراه في هيرو سْكْوير (ساحة البطل) عند زاوية شارعي أوك وتايلر. كان لوفتي ابن مُهاجرَين سوريَّين، التحق بالجيش في السادسة عشرة من عمره، وتوفي في أرغون بفرنسا في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1918، قبل أيام من إعلان الهدنة. وفي 25 أيلول 1921، نظَّمَ نادي جبل لبنان حفلاً لتكريمه، استقطبَ ثلاثة آلاف نفر معظمهم من السوريين. وخصصت مدينة بوسطن الساحة للوفتي، فأصبحت بذلك واحدةً من عدة مناطق سميت تكريماً لوطنية الأميركيين السوريين في الخدمة العسكرية. فكأنما الاندماج النهائي لا يتحقق إلا من خلال التضحية بالنفس. اللافت بالنسبة للناطقين باللغة العربية هو أن لوفتي هو تحريف إنكليزي لكلمة «لطفي»، وقد ابتكر المجنّد هذا الاسم ليَسهُل على الناطقين بالإنكليزية. كانت مثل هذه التحريفات اللغوية من أساليب المفاوضة الشائعة على الهوية، اعتمدها المهاجرون وأطفالهم في سعيهم للاندماج، مع الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم الخاصة.

استقر نجيب جورج كنان (كنعان؟) في شارع تايلر عام 1912، وتطوع في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الأولى. عند فرز وحدته المدفعية في فرنسا، تعرض كينان لهجمات غاز سام من العدو الألماني، لكنه نجا وعاد إلى بوسطن عام 1919، قبل أن يتوفى متأثرا بتلف رئوي بعد عامين فقط، عن عمر يناهز 24 سنة.

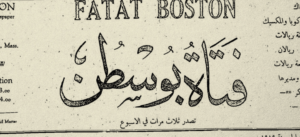

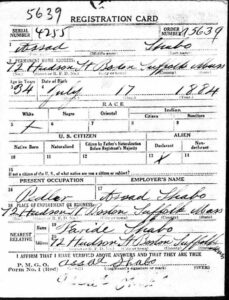

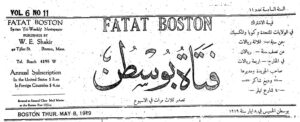

شارك السوريون الذين بقوا في بوسطن خلال الحرب بطرق أخرى، من بينها الصحافة. فوفقاً للإحصاءات الحكومية، كان لدى قرابة 80 بالمئة من الرجال في سوريا الصغيرة في تلك الفترة مقدرة على القراءة والكتابة باللغة الإنكليزية؛ لكن العدد كان أقل بكثير – حوالي 30 بالمئة – لدى النساء.Dillingham, Immigrants in Cities (Reports of the Immigration Commission) (Washington: Government Printing Office, 1911), 499. مع ذلك صدرت صحيفة خاصة بهنّ، صُمّمت لتغطية العنف والدمار الحاصل في سوريا، فلبّت بذلك حاجة مُلحّة، في وقت انصبَّ اهتمام معظم سكان بوسطن على الجبهة الأوروبية. اسم الصحيفة (فتاة بوسطن)، وقد كانت تصدر بالعربية مرتين في الأسبوع، ثم ثلاث مرات خلال سنوات الحرب. كان صاحبها رجل أعمال محلي بارز اسمه وديع شاكر (مواليد 1886)، عمل في شارع 40 تايلر، في قلب سوريا الصغيرة. وقبل أن يهاجر شاكر مع والدته الأرملة من زحلة، في الخامسة عشرة من عمره، كان طالباً في مدرسة بروتستانتية، وكانت هذه المدارس التبشيرية بمثابة نقط تواصل رئيسية مع الأميركيين في سورية ولبنان. وقد اختار شاكر بوسطن وجهة لعائلته بعدما سمع، حسب رواية ابنته عالمة الأدب الراحلة إيفلين شاكر، أن بوسطن كانت «المركز الأدبي لأميركا».Evelyn Shakir, Bint Arab: Arab and Arab American Women in the United States (Wesport: Praeger, 1997),18.

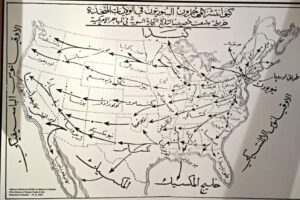

كانت فتاة بوسطن أكثر من صحيفة محلية، فقد انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وكوبا والمكسيك و«الخارج» باشتراك لم يتجاوز 3-4 دولارات في السنة. وكانت بمثابة دليل حي على الروابط القائمة بين الجاليات السورية في شتى أنحاء الأميركيتَين. لم تكن فتاة بوسطن الصحيفة العربية الوحيدة في ولاية ماساتشوستس، فقد أصدر جوزيف خوري، بالشراكة مع م. أ. نجّوم، صحيفة الوفاء من مدينة لورنس الصناعية المجاورة. وكان الوصول الجغرافي لصحافة الشتات واسعاً إلى درجة أنه اعتُبر تهديداً محتملاً من قبل المسؤولين العثمانيين في اسطنبول، ممن قرأوا المنشورات العربية والأرمنية التي تطبع في الولايات المتحدة، وحظروا في كثير من الأحيان دخولها إلى الأراضي العثمانية.

نشرَت فتاة بوسطن خلال الحرب العالمية الأولى مواد من العراق وسوريا وشتى أنحاء المنطقة العربية، ونقلت إلى قُرّائها تسارع عمليات النزوح البشري، ودسائس جمال باشا، والي سوريا آنذاك، وهزيمة قوى المحور في آخر المطاف. كما احتوت صفحاتها على دعايات للأدوات المالية التي باعتها الحكومة الأميركية للمواطنين بهدف تمويل الحرب. افتتاحية الصحيفة يوم 8 أيار (مايو) 1919 ناشدت قراءها من الأميركيين السوريين أن يفتحوا محافظهم ويشتروا «قروض النصر»، بعدما ساهموا أكثر من أي جالية أخرى في شراء «قروض الحرية». ثم هل كانوا سوف يتراجعون الآن عن اتخاذ الخطوة الأخيرة التي تضمن وفاء العم سام بوعده «لتحرير الشعوب الصغيرة المستعبدة على الأخص كالشعب السوري»؟ احتوت هذه المناشدة على صدى لعبارات الرئيس وودرو ويلسون في خطبته حول النقاط الأربع عشرة، والتي ألقاها قبل ذلك بعام أمام هيئة الكونغرس، وسمعتها الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار بقدرٍ غير هيّنٍ من الشكّ. مع ذلك، وجد خطاب مثل هذا مساحة له في صحف مثل فتاة بوسطن،في وقت كان الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون يستعدون لتقسيم الشرق الأوسط إلى إقطاعيات خاصة بهم.

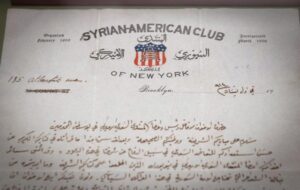

كان سكان سورية الصغيرة فاعلين سياسيين على كافة المستويات، المحلية والوطنية والدولية، وقد ناقشوا مصير الدول العربية المجهول بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية، وكان من بين الخيارات التي بدت معقولة آنذاك إقامة انتداب أميركي على الأراضي السورية. ومع اقتراب الحرب من نهايتها، قَدَّمَت الرابطة الوطنية في سوريا الجديدة، وكان مقرها نيويورك، يد المساعدة للنادي السوري الأميركي في بوسطن. هذا النادي، الذي كان يبعد مسافة شارع واحد عن مكتب صحيفة فتاة بوسطن، عزّز هذه الفورة الثقافية وأضاف لها بعداً سياسياً. وقد قدم النادي، خلال الحرب العالمية الأولى، ما كان على الأغلب أول أداء عربي لمسرحية هاملِت في الولايات المتحدة، ظهر فيه رجال ونساء من الحي على خشبة المسرح معاً.«Hamlet Given in Syrian,» Boston Daily Globe, April 6, 1914. كما قامت هَنا صبّاغ شاكر، التي كانت عاملة نسيج وخياطة متزوجة من وديع شاكر، مؤسس صحيفة فتاة بوسطن، بجمع النساء من أجل تشكيل جمعية إغاثة لسوريا ولبنان (سمّيت فيما بعد جمعية مساعدة السيدات اللبنانيات السوريات). ركزت المجموعة على جمع الأموال من أجل إرسالها إلى الخارج – إلى السوريين واللبنانيين والأرمن – ثم تحولت لاحقاً إلى جمعية عامة لمساعدة النساء المهاجرات في بوسطن.

أتت موجة النشاط المدني هذه في لحظة مفصلية في حياة السوريين بصفتهم جالية مهاجرة في الولايات المتحدة، فقد كان المسؤولون الحكوميون منشغلين وقتها بتصنيف الوافدين الجُدد والمحتمل وصولهم حسب العرق، وفقاً لفهمهم لعلوم الأعراق الزائفة آنذاك. واقتصر حق الحصول على الجنسية على من كانوا يُعتبَرون إما بيض البشرة أو ذوي أصل أفريقي (وكان ذلك إرث أحد قوانين ما بعد الحرب الأهلية الأميركية). لكن لم يجرِ اتفاقٌ حول ما إذا كان السوريون – وكذلك الأرمن، الذين كان وجودهم وازناً في أجزاء أخرى من بوسطن – يُعتبرون بيض البشرة أم لا، وبدلاً من ذلك ألصقت صفة ’المشرقيين‘ أو ’المنغوليين‘ بهم، وهي مصطلحات خرقاء تشمل أشياء مختلطة وكانت جزءاً من جهود السلطات الأميركية لاستبعاد وطرد المهاجرين الصينيين واليابانيين. أظهر قضاة ماساتشوستس تساهلاً أكثر من غيرهم في تفسير للقوانين، إلا أن حق السوريين القانوني في التجنّس بقي رهناً لأهواء القضاة، خصوصاً بعدما احتدم النقاش حول السِمات العرقية للمجموعات المختلفة في المحاكم. هذا إلى أن حلَّ عام 1915، ونجح مواطن سوري في ولاية ساوث كارولينا الجنوبية يُدعى جورج ضو بالطعن في رفض طلب حصوله على الجنسية من قبل قاضٍ ادعى أنه ليس أبيض البشرة. وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالحكم لصالح ضو، مما أرسى سابقة دائمة: أصبح السوريون الآن رسمياً بمثابة «بيض البشرة» في نظر الحكومة، ولديهم حقٌ قانونيٌ لا لبس فيه في التجنّس.On the reverberations of the Dow case, see Sarah MA Gualtieri, Between Arab and White: Race and Ethnicity in the Early Syrian American Diaspora (Berkeley: University of California Press, 2009). لكن، ولأن معظم المهاجرين الواصلين من سوريا ولبنان حينها كانوا مسيحيين، بات مصطلح «سوري» يعني الشخص المسيحي. بينما بقي تصنيف المسلمين السوريين غير واضحا في التصنيفات العرقية للحكومة الأميركية، وبالتالي حقهم في التجنس لم يكن مضموناً، فبقيت المحاكم الفيدرالية منقسمة حتى منتصف الأربعينات على حق العرب المسلمين أوالـ Arabians في التجنّس.

كانت مدرسة كوينسي الإعدادية، التي تقع في شارع تايلر، مؤسسة تعليمية التحقَ بها أبناء العشرات من ذوي الجنسيات المحظوظة وغير المحظوظة، وتعلموا في صفوفها جنباً إلى جنب. «كان بإمكان الواحد منّا أن يشتم بست لغات مختلفة»، تتذكر جانيت حجّار. وفي الليل، كان الموظفون، من الكهنة إلى عاملي البناء، يجلسون مقابل بعضهم على طاولات التلاميذ، ويتعلمون اللغة الإنكليزية و«كيف يصبحون مواطنين أميركيين صالحين»، على حد تعبير صحيفة بوسطن غلوب.«Making Good American Citizens: Evening Schools of Boston,» Boston Daily Globe, November 5, 1905. ونظراً لانشغال السلطات بالتحقق من قدرة المهاجرين على الاندماج الأخلاقي، فقد عملت باستمرار على قياس ميولهم المُتصوَّرة حيال المشاركة المدنية. مدرسة كوينسي نفسها أُنشئت لتكون مصدر إلهام فكريّ فيما يتعلق بمُثُل الديمقراطية المرتبطة بالحرب الثورية الأميركية. وقد صممها عام 1848 المهندس المعماري الشهير غريدلي ج. ف. برايَنت، ابن بوسطن الذي اشتُهر ببنائه جامعتي هارفارد وتافتس على طراز الإحياء اليوناني الكلاسيكي الذي شاع في منتصف القرن التاسع عشر. انغمس السوريون الملتحقون بمدرسة كوينسي في ما كان وقتذاك أكثر طرق التدريس تقدماً وحداثة، حيث يوزَّع الطلاب على عدة فصول، ويتلقى كل فصل حصة في مادة مختلفة في الوقت نفسه، وهو نظام ما يزال مستخدماً حتى اليوم. أغلقت مدرسة كوينسي أبوابها عام 1976 ونُقلت إلى موقع آخر. ثم اشترت المبنى الجمعية الصينية الخيرية الموحدة في نيو إنجلاند، ثم نصبت تمثال كونفوشيوس الكبير الذي يشرف على الموقع اليوم.

في يومنا هذا، نهاية شارع تايلر هادئة وساكنة أغلب الأحيان. ولكن بدلاً من كتلة الطوب الصرفة والطويلة التي تواجه مدرسة كوينسي القديمة، انتصب ذات يوم مركز للخدمات الاجتماعية للوافدين الجدد. كان اسم المركز دنيسون هاوس، وقامت بتأسيسه عام 1892 مجموعة نساء أعلنَّ تطبيق فلسفة الإخاء في نظامهنّ الاجتماعي، واعتبرنَ المركز مُحرِّكاً للارتقاء في السلم الاجتماعي. كان دنيسون هاوس من أول «منازل الاستيطان»، حيث تلقى عمال من الطبقة الوسطى حصصاً مختلفة في الطهي والنجارة واللغة الإنكليزية والخطابة العامة، فضلاً عن حصول المحتاجين على الإقامة والعمل والطعام في بعض الأحيان. وعندما وصل الصبي جبران خليل جبران برفقة والدته من قرية بشرّي، وكان يبلغ الثانية عشر من عمره آنذاك، التحق بصفوف الفن في دنيسون هاوس، وكان ذلك مدخله إلى عالم الفن البوهيمي في مدينة بوسطن.

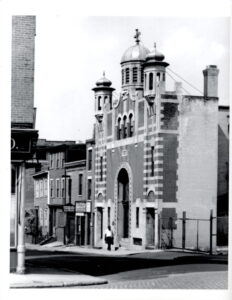

تغذية الروح مشت جنباً إلى جنب مع تعليم الأذهان والأيادي في مدرسة كوينسي الإعدادية ومركز دنيسون هاوس. ولأن جميع سكان سوريا الصغيرة تقريباً كانوا مسيحيين – موارنة أو كاثوليك أو أورثوذوكس – فقد كانت الكنائس مراكز للحياة الاجتماعية، وأماكن للتجمع والعبادة والتحدث باللغة العربية والاحتفال بالأعياد. ومع حلول ثلاثينات القرن الماضي، انتهى تشييد أربع كنائس سورية تبعد عن بعضها البعض مشية خمس دقائق، هي كنيسة سيدة الأرز المارونية، وثلاث كنائس أورثوذوكسية: مار جرجس، والقديس يوحنا الدمشقي، والقديسة مريم. ازدهرت كل واحدة منها. وقد كرّس الأب جوزيف يزبك كنيسة سيدة الأرز المؤلفة من أربعة طوابق بجوار مدرسة كوينسي الإعدادية عام 1899، واستدعى في تسميتها رمزاً لا لبس فيه لوطن رعاياها لبنان، بحيث تكون ملاذاً روحياً دائماً لهم في بوسطن. وبحلول عام 1902، نما عدد المصلين بما يكفي لجمع التبرعات لعيد الفصح، كما جذب عمدة المدينة الأيرلندي المولد باتريك أندرو كولينز. بعدها بعامين، حصلت كنيسة سيدة الأرز على قطعة قيلَ إنها من الصليب الذي قضى عليه المسيح، وأقيمت صلاة التأبين المحلية لجبران خليل جبران بعد وفاته عام 1931. توسعت الكنيسة بشكل متكرر لكي تستوعب المزيد، إلى أن حلت بدلاً منها، في الموقع نفسه بشارع 78 تايلر، بعثة مسيحية صينية في عام 1946.

بدأت النواة الأولى لهذا الحي بالتكوّن بعد فشل مشروع مدحت باشا الإصلاحي في ولاية سوريا العثمانية، منتصف العام 1880، وكانت الهجرة الأولى لأبناء هذه الولاية التي تشكّلت منها بعد الحرب العالمية الأولى أربع دول هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، إلى مصر، فأسّسوا فيها حياة ثقافية وتجارية لا تزال آثارها باقية حتى اليوم. لكن آخرين منهم توجهوا إلى نيويورك وبدأوا بتأسيس حياة جديدة لهم اعتمدت على التجارة بشكل رئيس، وتمخّضت عنها حركة أدبية أشهر رموزها الشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران.

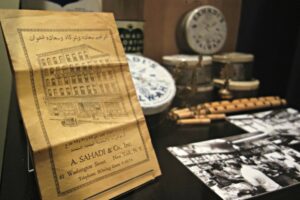

على الرغم من أن غالبية هؤلاء التجار كانوا من الصنف المتجوّل، إلا أن عددا مهما منهم أنشأ متاجر كبيرة كانوا يبيعون فيها المشغولات والتحف والأقمشة الدمشقية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي. كما نشأت شركات استيراد وتصدير هدفها جلب البضائع السورية لبيعها في السوق الأميركية، وتصدير البضائع والمصنوعات الأميركية لبيعها في الأسواق السورية.

مصادر البحث

المجلة

الوثائق البطريركية بدمشق وثائق ابرشية بوكلن ووثائق ابرشيات اميركا الشمالية

Beta feature

Beta feature

Beta feature

Beta feature

Beta feature

Beta feature

Beta feature

Beta feature