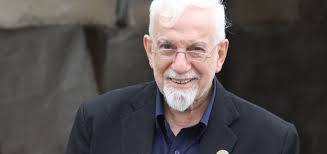

الاب سمير خليل اليسوعي

هو سمير خليل سمير, المعروف بالاب سمير خليل اليسوعى

ولد الأب سمير خليل سمير (80 عامًا) في 10 كانون الثاني 1938 في العاصمة المصرية القاهرة، هو كاهن يسوعي، وعالم في اللاهوت، وأستاذ في العديد من المؤسسات الأكاديمية لمدة 43 عامًا، ومؤلف ما يزيد عن 80 كتابًا و500 مقالة، يتناول معظمها المواضيع الأحبّ إلى قلبه: التراث والعلاقات بين المسيحيين والمسلمين.

انضم إلى الرهبنة اليسوعية عام 1955، وانكبّ على دراسة الفلسفة واللاهوت والدراسات الإسلامية. وتخرّج بأطروحة حول اللاهوت الكاثوليكي المشرقي والدراسات الإسلامية. وفي عام 1962، وخلال تعلّمه الدراسات الإسلامية في فرنسا واللغة الألمانية، اكتشف وجود تراث عربي مسيحي، ومنذ ذلك اليوم اتجه تركيزه إلى دراسة هذا التراث، لينتقل إلى لبنان عام 1986، ويؤسس معهد الأبحاث “سيدراك” لدراسة وتوثيق التراث المسيحي المشرقي.

وعمل استاذاً للاهوت الكاثوليكى و الدراسات الاسلاميه بجامعة القديس يوسف. واستاذاً زائراً بمؤسسات اكاديميه ولاهوتية فى اوربة واميركا. من ابرزها المعهد المشرقي البابوي في روما و جامعة جراتس وجامعة جورجتاون وجامعة صوفيا في طوكيو.

ولقد نشر الاب غي سركيس في موقع المشرق المقالة التالية ننشرها بالحرف

“سمير خليل سمير اليسوعيّ – دور المسيحيّين الثّقافيّ في العالم العربيّ

إنّها إعادة نشرٍ معدَّلة للمحاضرة الّتي ألقاها في العام ١٩٩٩ الأب سمير خليل اليسوعيّ، مؤسِّس “مركز التّراث العربيّ المسيحيّ للتّوثيق والبحث والنّشر”، وصاحب السّبعين كتابًا والألف مقالة.

لا تهدف الجولة التّاريخيّة بشأن دور المسيحيّين الثّقافيّ في العالم العربيّ إلى التّغنّي بأمجادهم في الأزمنة الغابرة بل إلى مقاربة هويّتهم، ومن ثمّ التّحقّق إذا ما زال لهم مكانٌ ومكانةٌ في الشّرق العربيّ (ص. ٦).

تنطلق هذه الجولة من قَبل ظهور الإسلام لأنّ المسيحيّين، المنقسمين دينيًّا وثقافيًّا، أقاموا في المنطقة منذ ذلك الحين، وترجموا المؤلّفات اليونانيّة إلى اللّغة السّريانيّة، مساهمين في ولادة الحضارة العربيّة (ص. ٧-٩)، ولذلك دُهِشَ لاحقًا فاتحو الشّام بالقصور والكنائس والأديرة، وتطلّعوا إلى معرفة حضارات أهلها (ص. ١١-١٤). في فترة الخلافة العبّاسيّة، عرّب المسيحيّون المؤلّفات اليونانيّة العلميّة والفلسفيّة، ثمّ شرحوها، وأخيرًا انطلقوا في التّأليف (ص. ١٥-١٧)، ويُذكر منهم حُنين بن إسحاق وأبو الفرج ابن الطّيِّب، وما لبث أنْ حلّ المسلمون محلّ أساتذتهم ابتداءً من القرن العاشر، فبانت ثقافة المنطقة “عالميّة” و”عابرة للطّوائف”، حتّى فرضت السّلطات الكنسيّة تعليم اللّغة العربيّة في جامعات الغرب (ص. ١٥-٢٣).

تقهقرت الحضارة في المنطقة، وتوانى المسيحيّون في نقل لغاتهم القديمة وتحصّنوا في بيئةٍ ضيّقة (ص. ٢٥-٢٨) قبل الانبعاث ثانيةً في إثر الانفتاح على النّهضة الفكريّة والدّينيّة في أوروبّا (ص. ٢٩-٤٠)، فأمَّ الكهنةُ عاصمة الكثلكة لدراسة الرّياضيّات والعلوم والتّاريخ والفلسفة واللّاهوت واللّغات في جامعاتها، ثم نقلوا ما حصّلوه إلى ذويهم من خلال المواعظ وطباعة الكتب وإنشاء المدارس (ص. ٤١-٤٦). ولحق بهم، في القرن السّابع عشر، المرسَلون الأجانب وأسّسوا المدارس والأخويّات (ص. ٤٧-٥٤). توقّف الأب خليل عند مطران حلب المارونيّ جرمانوس فرحات “الأبِ الحقيقيّ للنّهضة العربيّة الثّانية” (ص. ٥٢)، أي للحركة الثّقافيّة الّتي امتدّت من القرن التّاسع عشر حتّى بداية القرن العشرين (ص. ٥٥-٥٩)، حين عمّت المدارس الحديثة، وأُسِّست الجامعات الكبرى (مثلًا: الجامعة الأمريكيّة في بيروت وجامعة القدّيس يوسف)، وازدهرت الصّحف، وتقدّمت أسماء بطرس البستاني الّذي شيّد مدرسة على أسس علمانيّة، وناصيف اليازجي الّذي نادى بفصل الدّين عن الدّولة، وفرنسيس مرّاش الّذي طالب بتثقيف المرأة.

في نهاية الكُتيِّب، استخلص المؤلِّف ثوابت من جولته التّاريخيّة (ص. ٦١-٦٥)، ومنها مثلًا حيويّة الثّقافة، لأنّها ليست كتلةً متحجّرة، بل هي في حالة تطوّرٍ دائم، وعلى سبيل المثال تركّبت ثقافة المسيحيّين في المنطقة من العناصر اليونانيّة والسّريانيّة والعربيّة والإسلاميّة والغربيّة.

بالإضافة إلى الوقائع التّاريخيّة والوجوه الفاعلة، يكتشف قارئُ الكتاب معلوماتٍ دقيقة، كغياب أيّ كلمة مشتقّة من العربيّة تدلّ على العِلم والقلم، أو استعمال مفردات دخيلة للتّحدّث عن الطّاولة بسبب جهل وجودها آنذاك في الصّحراء. كما يذكّر الأب خليل أنّ تأليف الموسوعات علامة انحطاطٍ إذ يطمح المبادرُ إلى تجميع المعلومات بدل الإتيان بالجديد. ولكن، في المقابل، يتوقّف السّردُ التّاريخيّ في بداية القرن العشرين، أيْ قبل مئة عامٍ، فيشعر القارئُ بأنّه أُنزل في المحطّة ما قبل الأخيرة من رحلته. فهو حتمًا يتشوّق إلى الاطّلاع على دور المسيحيّين الثّقافيّ في الحقبة المعاصرة والرّاهنة.

أختم بفقرةٍ من الكتاب، فيها يؤكِّد الكاتبُ أهميّة التّوفيق بين التّأصّل في الثّقافة الخاصّة والانفتاح على التّقاليد الأخرى: “إنْ تبنّيتُ عنصرًا واحدًا من العنصرَين، أي الانفتاح على كلّ ما هو غربيّ، ولكن من دون أن أكون متأصّلًا في تقليدي الخاصّ، من دون أن يكون لي أصل وجذور، لا أكون إلّا غربيًّا آخر. هناك ملايين من الغربيّين، فما الفائدة من وجود غربيّ آخر؟ ما هو إسهامي النّوعيّ؟ وإن كنتُ، على عكس ما سبق، شديد التّأصّل في ثقافتي الخاصّة، من دون أن أكون منفتحًا على سائر التّقاليد، أكون عربيًّا آخر. والحال أنّ هناك ملايين من العرب، فما الفائدة من وجود عربيّ آخر؟” (ص. ٦١)”

وفي مقال على النورسات

جاء مايلي

الاب سمير خليل: التبشير الجديد في الغرب عززه المسلمون

وفي مقال نشرته وكالة (آسيا نيوز) الكنسية الجمعة، أوضح الخبير في علم الإسلاميات الأب سمير خليل اليسوعي أن “ورقة عمل سينودس الأساقفة الملتئم في الفاتيكان تحت عنوان: التبشير الجديد لنقل الإيمان المسيحي، تتحدث عن الحاجة إلى إعادة اكتشاف الإيمان والعقل، وفي الوقت نفسه تسلط الضوء على الأوضاع والحقول الجديدة التي تتم الرسالات فيها اليوم، ومن بينها الهجرة على وجه التحديد” حسب ذكره