المسيحية في الدولة العثمانية

مقدمة

نظام الملة العثماني

تاريخ

في عقب سقوط القسطنطينية عمل الجنود العُثمانيّون على استباحتها طيلة ثلاثة أيَّام كما كانت العادة الرائجة في ذلك الزمان، ويروي المؤرخ البريطاني فيليپ مانسيل أنَّ العساكر العُثمانيَّة اقتحمت الكنائس وفرَّقت الناس بين قتيلٍ وأسيرٍ بيع في السوق كعبد، كما قدَّر عدد القتلى من المدنيين بالآلاف وعدد من تمَّ استعبادهم أو تهجيرهم بحوالي 30,000. لقد كانت الخسائر البشرية كبيرة بحيث يصف نقولا باربادو الدماء في المدينة: «كمياه الأمطار في المزاريب بعد عاصفة مفاجئة» ويصف جثث القتلى من العثمانيين والمسيحيين في البحر «كالبطيخ على طول القناة». بينما تذكر روايات مؤرخين مسلمين عاصروا الحدث، مثل المؤرخ عاشق باشا وآق شمس الدين وطورسون بك وآخرين، أن محمد الفاتح سار إلى كاتدرائيَّة آجيا صوفيا حيثُ تجمَّع خلقٌ كثيرٌ من النَّاس فأمَّنهم على حياتهم ومُمتلكاتهم وحُرِّيتهم، وطلب منهم العودة إلى بيوتهم. بعد ذلك توجَّه إلى مذبح الكاتدرائيَّة وأمر برفع الآذان فيها، وأدّى صلاة العصر داخلها إيذانًا بجعلها جامعا للمُسلمين.

مسيحيون في السلطات العثمانية

وتبوأت العديد من الشخصيات ذات الأصول المسيحية مناصب حساسة في الدولة العثمانية، منهم روكسلانا ابنة لكاهن أرثوذكسي،وتوربانو سلطان والسلطانة صفية والسلطانة كوسم ابنة لكاهن ارثوذكسي، وصالحة سيكني سلطان، ومهر شاه سلطان ابنة لقس أرثوذكسي جورجي، قد حملن هؤلاء لقب السلطانة الام. كما كان كل من الصدر الاعظم رغانوس باشا، ومحمود باشاا، وداود باشا، ومسيح باشا، واحمد باشا البوسني، وابراهيم باشا الفرنجي، من أصول مسيحية وتحولوا أو أجبروا على التحول إلى الإسلام لاحقاً. كما وكان معمار سنان باشا أشهر معماري عثماني من أصول مسيحيَّة. وتشير الوثائق التاريخيَّة إلى أنَّ شاهرزادة يحي ابن السلطان محمد الثالث العثماني، قد تحوّل إلى المسيحية الارثوذكسية؛ وقد هرب إلى بلاد اليونان ومن ثم إلى يلغاريا وصولاً للجبل الاسود بعد وفاة أبيه. وأنشأ العثمانيون فرقاً من الفتيانالمسيحيين الروم والأوروبيين الذين تم جمعهم من مختلف الأنحاء جيشًا قويًا عُرف بجيش الانكشارية. وبحسب نظام الدوشيرمة كان يتم أخذ الذكور في سن صغيرة من أبناء المسيحيين في البلقان والاناضول، وكان هؤلاء الصغار يربون في معسكرات خاصةً بهم، يتعلمون اللغة والعادات والتقاليد التركية، ومبادئ الدين الإسلامي، وعلى أسس الدولة العثمانية، ثم يصبحون من طبقة موظفي الدولة والجيوش الانكشارية حسب الأصلح.

اوضاع المسيحيين

اليونان

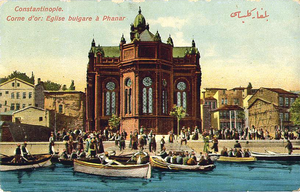

ظهر نفوذ يونان الفنار وهم أبناء عائلات يونانية ارستقراطية سكنت في حي الفنار في مدينة اسطنبول الحاليّة، ويعتبر حي الفنار مركز بطريركية القسطنطينية، أي بالتالي مركز الارثوذكسية في العالم. وكان لهذه العائلات نفوذ سياسي داخل الدولة العثمانية ونفوذ ديني في انتخاب البطريرك المسكوني بطريرك ملة باشي. عائلات حي الفنار كانت عائلات يونانية فارتبطت بالحضارة الهلنستية والحضارة الغربية فشكلّت الطبقة المتعلمة والمثقفة في الدولة العثمانية مما افسح لها نقوذ سياسي وثقافي. اشتغل افراد هذه العائلات في التجارة والصيرفة وفي السياسة والتعليم، وينتمي غالبيتهم إلى عائلات من اصول النبلاء الروم. كان المسيحيين خاصة اليونانيين والارمن عماد النخبة المثقفة والثرية في عهد الدولة العثمانية، وكانوا أكثر الجماعات الدينية تعليمًا، ولعبوا أدوارًا في تطوير العلم والتعليم واللغة والحياة الثقافية والاقتصادية. وشكل اليونانيين العمود الفقري للقوة البحرية العثمانية، ويعود الفضل بذلك إلى خبرتهم التقنية في الأسلحة والمدافع التي نقلوها من الدول الأوروبية.

يمكن إرجاع جذور النجاح الإغريقي في الدولة العثمانية إلى التقليد اليوناني في التعليم والتجارة والمتمثل في يونان الفنار. وكانت ثروة طبقة التجار الواسعة النطاق التي وفرت الأساس المادي للإحياء الفكري الذي كان سمة بارزة للحياة اليونانية في نصف القرن وأكثر مما أدى إلى اندلاع حرب الاستقلال اليونانية عام 1821. وليس من قبيل الصدفة، عشية عام 1821، كانت المراكز الثلاثة الأكثر أهمية للتعلم اليوناني تقع في جزيرة خيوس،وسميرنا وابوالق، وجميعها من المراكز الرئيسة الثلاثة للتجارة اليونانية. كما تم تفضيل النجاح اليوناني بالسيطرة اليونانية على الكنيسة الارثوذكسية.

الارمن

خضع الجزء الغربي من أرمينيا التاريخية، والمعروفة باسم ارمينيا الغربية، للسيطرة العثمانية مع معاهدة اماسيا في عام 1555 والتي أدت إلى تقسيمها بشكل دائم عن أرمينيا الشرقية بمقتضى معاهدة قصر شيرين في عام 1639. بعد ذلك، تمت الإشارة إلى المنطقة باسم أرمينيا «التركية» أو «العثمانية». وتم تجميع الغالبية العظمى من الارمن معاً في مجتمع شبه مستقل، وهي الملَّة الأرمنية، والتي كان يقودها أحد الزعماء الروحيين للكنيسة الارمنية بطريرك القسطنطينية الأرمني. وكان الأرمن يتركزون بشكل رئيسي في المقاطعات الشرقية من الدولة العثمانية، على الرغم من وجود مجتمعات كبيرة أيضاً في المقاطعات الغربية، وكذلك في العاصمة القسطنطينية.

كان المجتمع الأرمني يتكون من ثلاثة طوائف دينية وهيالارمن الارثوذكس، وهي الكنيسة التي يتبعها الأغلبية الساحقة من الأرمن. والارمن الكاثوليك والارمن البروتستانت.

في ظل نظام الملة، سُمح للجماعة الأرمنية بحكم نفسها تحت نظام الحكم الديني الخاص بها مع تدخل قليل نسبياً من الحكومة العثمانية. عاش معظم الأرمن – ما يقرب من 70% – في ظروف فقيرة وخطيرة في الريف، بإستثناء طبقة غنية من الأرمن والتي اتخذت من القسطنطينية مقراً لها، وضمت النخبة الأرمنية نخبة اجتماعية كان من بين أعضاءها آل دوزيان (مدراء وزارة المالية)، وآل باليان (كبار المهندسين المعماريين) وآل داديان (المشرفين على مطاحن البارود والمصانع الصناعية). خلال القرن 13 تحسنت أوضاع الملة الارمنية الارثوذكسية لتُصبح أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيمًا وثراءً وتعليمًا، وعاشت النخبة من الأرمن في عاصمة الإمبراطورية العثمانية حيث تميزوا بالغنى الفاحش وعلى وجه الخصوص العائلات الكبيرة المعروفة آنذاك كعائلة دوزيان وباليان ودادايان حيث كان لهم نفوذ اقتصادي كبير في الدولة. إلى جانب الاستفادة من تطور بنية المدراس الأرمنية التابعة للكنيسة عمل الأرمن في التجارة والمهن الحرة مما أدى إلى تحسن أوضاعهم الاجتماعية، وظهر أشخاص شغلوا مناصب هامة مثل المُحسن ورجل الأعمال كالوست كولبنكيان الذي لعب دورًا رئيسيًا في جعل احتياطي النفط في الشرق الاوسط متاحًا للتنمية الغربية.

خلال القرن 19 تحسنت أوضاع الملة الارمنية الارثوذكسية لتُصبح أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيمًا وثراءً وتعليمًا، وعاشت النخبة من الأرمن في عاصمة الدولة العثمانية حيث تميزوا بالغناء الفاحش وعلى وجه الخصوص العائلات الكبيرة المعروفة آنذاك كعائلة دوزيان وباليان ودادايان حيث كان لهم نفوذ اقتصادي كبير في الدولة. إلى جانب الاستفادة من تطور بنية المدراس الأرمنية التابعة للكنيسة عمل الأرمن في التجارة والمهن الحرة مما أدى إلى تحسن أوضاعهم الاجتماعية، وظهر أشخاص شغلوا مناصب هامة.

أنشأ الأرمن الصحافة الأولى في الدولة العثمانية ولعّل دريان كليكيان الصحفي ومؤسسس أولى الصحف في تركيا والبروفسور في جامعة اسطنبول العثمانيّة أبرز هؤلاء ولعب أرمن تركيا دورًا في تطوير الأدب الأرمني، وبرزت أسرة باليان الأرمنيّة في مجال العمارة والهندسة ولمدة خمسة أجيال صممت سلالة باليان عدد هام من المباني الرئيسية في الدولة العثمانية بما في ذلك القصور والأكشاك والحمامات العامة والمساجد والكنائس والمباني العامة المختلفة، ومعظمها في القسطنطينية. خدم تسعة من أعضاء العائلة ستة سلاطين في سياق قرن تقريبًا وكانوا مسؤولين عن الهندسة المعمارية للعاصمة. نظم الارمن أنفسهم فأنشاؤوا النوادي، الأحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى المدارس والكنائس والمستشفيات. كان الأرمن في الدولة العثمانية خاضعين في كثير من الأحيان إلى جيرانهم الأتراك والأكراد الذين أرهقوهم بالضرائب التي رافقتها في كثير من الأحيان حالات الاختطاف والتهديد والسرقة وفي بعض الأحيان كانوا يرغمونهم على اعتناق الإسلام وفي حال الرفض كان يتم القضاء عليهم مع نوع من التجاهل وعدم التدخل لهذه الحالات من قبل الحكومة المركزية أو السلطات المحلية في الولاية.

كان الأرمن في الإمبراطورية يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية رغم بعض الحريات المحدودة التي أعطيت لهم كحق العبادة ولكن بقي يطلق عليهم ( بالتركية: Gavours) أي الكفار أو عديمي الإيمان. بالإضافة إلى المضايقات السابقة فقد تعرض المسيحيون بشكل عام والأرمن بشكل خاص إلى مضايقات من نوع آخر تتمثل في رفض شهادتهم في المحاكم وحرمانهم من حمل السلاح أو ركوب الخيل، كما ومنع الأرمني أن تكون شرفة بيته مطلة على بيوت الأتراك المسلمين وتم التضييق على ممارساتهم الدينية ومثال ذلك حرمان الكنائس الأرمنية من دق الأجراس، وكل من لا يتقيد بهذه القوانين تتراوح عقوبته بين الغرامات المالية والإعدام.

عشية التنظيمات العثمانية

في القرن التاسع عشر ومع حركة الإصلاح العثمانية التي تتوجت في التنظيمات العثمانية، ازدهرت أحوال الملل المسيحية القاطنة في السلطنة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا، رافق هذا الازدهار عصر التنوير والنهضة الثقافية داخل المجتمع اليوناني الأرثوذكسي. وتمخض عنها تأسيس المدارس والجامعات اليونانية والمسرح والصحافة اليونانية وتجديد أدبي ولغوي وشعري مميز، رافقها ميلاد فكرة القومية القومية الهيلينية ثم بروز فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية ما أدى إلى حرب الاستقلال اليونانية عندما وصلت أنباء الثورة إلى السلطان أمر بشنق بطريرك القسطنطينية الارثوذكسي غريغوريوس الخامس المقيم في اسطنبول بعد أن اتهمه بالفشل بضبط المسيحيين اليونانيين في طاعة السلطات العثمانية، وذلك بحسب المهمة التي كان من المفترض أن ينفذها، وتم ذلك مباشرة بعد احتفال البطريرك بقداس عيد الفصح عام 1821 وأعدم وهو مرتدٍ ثيابه الحبرية، وإكراماً لذكراه تم إغلاق بوابة المجمع البطريركي منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. كما وتمخض عن حركة التنوير في الأوساط اليونانية الأرثوذكسيّة ظهور طبقة برجوازية نافذة وذات شأن، تمركزت بشكل خاص في كل من ازمير واسطنبول وجزيرة خيوس. أسست البرجوازية المسيحية جنبًا إلى جنب المبشرين والإرساليات التبشيرية شبكة واسعة من المدارس (منها كليّة روبرت العريقة) والجامعات والمستشفيات.

في عام 1910 وصلت نسبة المسيحيين في البنطس حوالي 27% من السكان. أبرز المجموعات المسيحية كانتاليونانيون الارثوذكس البنطس والأرمن وتمركزت الجماعات المسيحية في البنطس في طرابزون وقارص. يشير عدد من الباحثين أن نسب وأعداد المسيحيين قد تكون أكثر وذلك بسبب تحول عدد من اليونانيين البنطيين إلى الإسلام شكلًا هربًا من الضرائب والاضطهادات في حين ظلوا يمارسون الشعائر المسيحية في السر. عشية الحرب العالمية الأولى وصلت أعداد الملّة اليونانية الأرثوذكسية حوالي 1.8 مليون نسمة. في حين ترواحت أعداد الملّة الأرمنية الأرثوذكسية بين 1.7-2.3 مليون نسمة. وعاشت جماعات يونانية أرثوذكسية كبيرة في منطقة الأناضول خصوصًا في كبادوكيا تحدثت اللغة التركية كلغة أم وتبنت القومية التركية منذ القرن 17 بعدما تعرضت لحملات تتريك. وبقيت هذه الجماعة تتبع البطريركية المسكونية الارثوذكسية.

التوزيع الديموغرافي

عشية الحرب العالمية الأولى عاشت في مدينة ازمير جماعات مسيحة ضخمة ومزدهرة شكلت أكثر من نصف سكان المدينة، منهم 150,000 يوناني أرثوذكسي و25,000 أرمني أرثوذكسي و20,000 من الشوام الكاثوليك من التجار والصناعيين والبرجوازيين. وكانت منطقة طور عابدين من المعاقل الرئيسية للسريان وكانت مدينة مديات عاصمة هذا الإقليم، من حيث الحجم والتواجد السرياني. وتمركزت في عاصمة السلطنة العثمانية جماعات مسيحية كبيرة منها اليونانيين الذين شكلوا نسبة 31% سنة 1919، فضلًا عن الأرمن والشوام الكاثوليك والبروتستانت والكلدان والبلغار والجورجيين الكاثوليك فضلًا عن جماعات مسيحية ناطقة باللغة التركية.

المذابح

حصلت مذابح بدر خان من قبل الميليشيات الكردية والقوات التركية بحق المسيحيين الآشوريين من سكان الدولة العثمانية بين عام 1843 وعام 1847، مما أدى إلى ذبح أكثر من 10,000 من السكان الأصليين الآشوريين المدنيين من منطقة هكاري وبيع الآلاف منهم في سوق النخاسة. وكانت المذابح قد استهدفت في بدايةً الأرمن بتحريض من بعض رجالات الدولة و رجال الدين العثمانيين بحجة رغبتهم بتفكيك الدولة، غير أنها سرعان ما اتخذت نهجاً وتيارا معادياً للمسيحيين بشكل عام بانتقالها إلى ولاية ديار بكر وريفها ومناطق طور عابدين التي شكل السريان أغلب مسيحيها مع وجود رومي ارثوذكسي.

بين عام 1894 وعام1896 حصلت سلسلة من المذابح العرقية الدينية ضد المسيحيين والمعروفة باسم المجازر والتي جرت ضد كل من الأرمن والآشوريين المسيحيين من قبل قوات الدولة العثمانية. المجازر وقعت في الإساس في ما هو اليوم جنوب شرق تركيا وشمال شرق سورية وشمال العراق. حيث اندلعت في البداية مذابح ضد الأرمن في القسطنطينية لتنتشر في باقي المناطق، خصوصاً إلى المقاطعات التي يقطنها الأرمن في بدليس وديار بكر وارضروم وهارودج وسيواس وطرابزون ووان. تختلف التقديرات حول أعداد الأرمن الذين قُتلوا، ولكن الوثائق الأوروبية للمذابح، التي أصبحت معروفة باسم المجازر الحميدية، وضعت الأرقام أعداد الضحايا بين 100,000 إلى 300,000. وتم ترحيل قسري لحوالي 546,000 من الأرمن والآشوريين، وخلال المذابح دمرت مئات من الكنائس والأديرة أو تم تحويلها قسراً إلى مساجد. على الرغم من أن عبد الحميد الثاني لم يكن متورطًا بشكل مباشر، إلا أنه يُعتقد أن المجازر حظيت بموافقته الضمنية،وبالتالي يتهم بكونه أول من بدأ بتنفيذ المجازر بحق الارمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية. حيث في عهده نفذت المجازر الحميدية حيث قتل مئات الآلاف من اليونانيين والارمن والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة. بدأت عمليات التصفية بين سنتي 1894-1896 وهي المعروفة بالمجازر الحميدية. كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة القبائل الكردية لكي يهاجموا القرى المسيحية في تلك الأنحاء.

حدثت مقاومة مضادة في أوائل عام 1909، مما أدى في النهاية إلى حادث 31 آذار في 13 نيسان 1909. إنضم إلى بعض العناصر العسكرية العثمانية الرجعية طلاب اسلاميون، والتي هدفت إلى إعادة السيطرة على البلاد إلى السلطان وحكم الشريعة الاسلامية. اندلعت أعمال الشغب والقتال بين القوات الرجعية وقوات جمعية الاتحاد والترقي،التي تمكنت من إخماد الشغب والفتنة المسلحة ومحاكمات قادة المعارضة العسكرية. في حين أن الحركة استهدفت في البداية حكومة تركيا الفتاة، فقد امتدت إلى مذابح ضد الأرمن الذين كان يُنظر إليهم على أنهم يدعمون إعادة الدستور. وشارك حوالي 4,000 مدني وجندي تركي في الهياج. أدت الأحدات إلى سلسلة من مذابح معادية للمسيحية في جميع الأنحاء. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأرمن الذين قتلوا في مجزرة أضنة تتراوح بين 15,000 إلى حوالي 30,000 شخص. وحصلت المجزرة بمساعدة بعض سكان اضنة من الأتراك، بحق السكان الارمن

أدت المجزرة إلى مقتل ما لا يقل من 150,000 إلى 30,000 ارمني من قاطني أضنة وما حولها. وتشير تقارير أنَّ مجازر أضنة أسفرت عن مقتل ما يقارب من 1,500 من الآشوريين المسيحيين. كانت المجزرة متجذرة في الإختلافات السياسية والإقتصادية والدينية. تم وصف الشريحة الأرمنية من سكان أضنة بأنها «الأغنى والأكثر ازدهارًا»؛ وشمل العنف تدمير «الجرارات وغيرها من المعدات الآلية».

يوم 24 نيسان في عام 1914 فيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في اسطنبول. وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء السورية ، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، المجازر كانت عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من النساء. اليوم أغلبية مجتمعات الشتات الارمني نتيجة الإبادة الجماعية.

أشرفت حكومة تركيا الفتاة في الدولة العثمانية على عمليات قتل متعمد ومنهجي للسكان الأرمن خلال وبعد الحرب العالمية الاولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. يقدّر الباحثين ان اعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين مليون و1.5 مليون نسمة. كذلك تعرضت مجموعات عرقية مسيحية اخرى للهجوم عليها والقتل من قبل الدولة العثمانية منهم آشوريين وسريان وكلدان وذلك عن طريق سلسلة من العمليات الحربية التي شنتها قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة كردية شبه نظامية استهدفت المسيحيين ممن ذكرنا أثناء وبعد الحرب العالمية الاولى. أدت هذه العمليات إلى مقتل مئات الآلاف منهم كما نزح آخرون من مناطق سكناهم الأصلية بجنوب شرق تركيا الحالية وشمال غرب ايران. سميت هذه المذابح التي استهدفت السريان باسم مذابح سيفو وتعرف كذلك بالمذابح الآشورية ويقدر الدارسون أعداد الضحايا السريان/الآشوريين بما بين 250,000 إلى 500,000، وضد اليونانيين حيث قامت حكومة تركيا الفتاة الوريثة للأمبراطورية العثمانية بتحريض أعمال العنف ضد الأقليّة اليونانية البنطية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات اليونانية. تضمنت الحملة مذبحة، نفي من المناطق يتضمن حملات قتل الواسعة ضد هذه الأقليات. كان عدد الضحايا وفقاً للمصادر حوالي النصف مليون.

يرى عدد من الباحثين أنّ هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية ضد المسيحيين.

وفقاً لصحيفة التايمز اللندنية: «قالت السلطات التركية صراحة بأن نيتهم المتعمدة التخلص من جميع اليونانيين، ودعمت أعمالهم أقوالهم»، بينما كتبت صحيفة بلفاست الإخبارية: «إن الحكاية المروعة من الوحشية والبربرية التي يمارسها الأتراك الآن هي جزء من سياسة منهجية لإبادة الأقليات المسيحية في آسيا الصغرى». وفقاً لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور، شعر الأتراك بالحاجة إلى قتل الأقليات المسيحية بسبب التفوق المسيحي من حيث الاجتهاد وبالتالي الشعور التركي بالغيرة والدونية، كتبت الصحيفة:

في عام 1923 تم الاتفاق في لوزان بسويسرا بين اليونان وتركيا على التبادل السكاني وهي مرتكزة على أساس الهويّة الدينية، وتتضمن نقل المسيحيين اليونانيين الذين يعيشون في تركياإلى اليونان ونقل المواطنين المسلمين الذي يعيشون في اليونان إلى تركيا، هو كان تبادل السكانيّ الإلزامي الأول الواسع النطاق في القرن العشرين. تتضمن الاتفاقية نقل مليوني شخص مليون ونصف منهم مسيحيين يونان كانوا يعيشون في تركيا ونصف مليون مسلم كانوا يعيشون في اليونان، أغلبهم هُجّر بالقوّة وبشكل قانوني من أوطانهم في اطار هذه الاتفاقية. يذكر أن تبادل السكان اثر بشكل سلبي على الطبقة البرجوازية في تركيا، حيث شكل المسيحيين نسبة هامة من الطبقة البورجوازية.