رحلة ريتشارد بوكوك في القرن 18 الى بلاد الشام

تمهيد

ريشار بوكوك Richard Pockocke (1704- 1765) أسقف إنكليزي من مدينة ساوثمتون Southampton. بعد أن تلقى تعليماً تقليدياً وحصّل إلماماً بعدة لغات شرقية، حصل على شهادة الدكتوراه عام 1733.

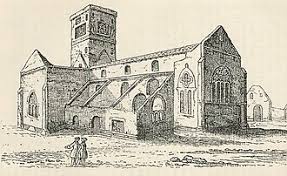

أمضى الكثير من حياته في الرحلات. ففي العام 1733- 1734 زار فرنسا وإيطاليا. وفي العام 1736 ذهب في بعثة إلى الشرق. ووصل إلى الإسكندرية في أيلول من العام 1737، وفي 11 ت2 وصل إلى القاهرة. ثم انتقل إلى فلسطين فوصل إلى يافا في 14 آذار 1738، ومن هناك انتقل إلى القدس، ثم قام بزيارة معظم مناطق فلسطين. وانتقل بعدها بحراً إلى صور وصيدا وجبل لبنان، وقام باستكشاف بعلبك، وبعدها زار دمشق وحلب. وزار أنطاكية ومنها اتجه بمحازاة الساحل حتى طرابلس. وفي 25 ت1 أبحر إلى قبرص، ومن هناك قام بزيارة أهم المدن اليونانية، ليعود إلى إنكلترا عام 1741. نشر بعد سنتين بالإنكليزية مجلداً ضمنه خلاصة مشاهداته مع جملة من الخرائط واللوحات، بعنوان: “وصف الشرق وبعض البلاد الأخرى”، وأتبعه بمجلدين شبيهين. وفي العام 1772-1773 نشرت معطياته عن رحلاته بالفرنسية مترجمة عن الإنكليزية في سبعة مجلدات بعنوان “رحلات ريشار بوكوك في الشرق: مصر والعربية وفلسطين وسورية واليونان وتراقيا وغيرها، وما تضمنته من وصف دقيق للشرق وعدة بلدان أخرى، كفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولونيا وهنغاريا وغيرها؛ بالإضافة إلى ملاحظات هامة عن كل بلد في ما خص التقاليد والعادات والأديان والقوانين والحكم والفنون والعلوم والتجارة والجغرافية والتاريخ الطبيعي والحضاري، وبالتالي حول كل ما هو مثير في الطبيعة والفنون”. والنصوص المترجمة أدناه مأخوذة من الجزء الرابع من هذه الترجمة الفرنسية.

كتاب “وصف الشرق”بطاقة تكشيفية

كتاب “وصف الشرق”

الفصل الخامس والعشرون

حول اللاذقية Latichée (المسماة قديماً Laodicée) وجبلة Jébilée (المسماة قديماً Gabala)

(ص 88) “بنى اللاذقية Laodicée، المسماة اليوم Latichée، سلوقوس الأول Seleucus I، ملك سورية، الذي بنى أيضاً أنطاكية وسلوقيا Seleucie وأفاميا Apamée. وسماها اللاذقية Laodicée على اسم أمه. وهي تقع على شاطئ البحر في سهل لم يفقد شيئاً من خصوبته التاريخية. كانت هذه المنطقة مشهورة بخمورها التي تصدرها إلى (ص 89) الإسكندرية في مصر، وكانت الكروم تغطي كل الجبال الواقعة غربيها. وفيها نجد نوعاً من الخراف بأربعة قرون، اثنان يتجهان إلى الأعلى واثنان إلى الأسفل. ونرى جنوبي المدينة الحديثة على بعض التلال الأسوار التي كانت على الأرجح قائمة هناك؛ واستناداً لما نعثر عليه في الحقول والبساتين من القرميد والرخام، واستناداً لقرب المرفأ، من السهل الحكم بأن أحياءها الأساسية كانت هناك…”

(ص 94) “انطلقنا في 15 ت1 باتجاه الجنوب، لنسير بالقرب من البحر، وعندما ابتعدنا حوالي ميلين عن المدينة وصلنا إلى نهر باسم النهر الكبير Nahr-Gibere، كان ضيق المجرى ولكنه عميق. يبعد الجسر حوالي ميلين عن البحر، ولكن بدا لي أن الطريق القديمة والجسر القديم كانا أقرب إلى البحر في السابق. ولقد عملت على تفحص آثار الجسر حيث عثرت نقش غير كامل. ويُقال أن هذا النهر يخرج منبعه من جبال الشغل Shogle، ولعله من المرجح أن المياه كانت تصل إلى اللاذقية عبر قناة ما تزال بقاياها ظاهرة، ولقد بناها هيرودس Herode على الأرجح. ورأيت في البعيد على الطريق إلى حلب قرية بإسم يوحنا Johan، وآثار كنيسة رائعة كانت مكرسة لمار يوحنا. وصلنا إلى نهر اسمه نهر شوبر (جوبر) Nahr-Shobar، ومعناه نهر الصنوبر؛ وهناك قدم لي ألإنكليز (ص 95) الذي رافقوني من اللاذقية طعام الغداء. وبعد أن استأذنتهم تابعت سيري، وما أن وصلت إلى جبلة Jebilée، المسماة قديماً Gabala، حتى عملت على الإقامة عند الآغا Aga…”

الفصل السادس والعشرون

حول بانياس Balanea القديمة وقلعة المرقب Merkab وطرطوس Tortosa وجزيرة أرواد Aradus

(ص 97) “غادرنا جبلة في 17 (ت1) واجتزنا النهر المسمى باسمها، وقطعنا نهراً آخر بعد قليل من الوقت، وبعد نصف ساعة خيَّمنا عند نهر ثالث باسم كانيرك Kanierck. ونرى على شاطئ البحر مرتفعاً كان عليه على الأرجح مدينة صغيرة. يبعد نهر السن Sin الصغير مسير حوالي ساعتين عن جبلة؛ وهو يدير مطحنة كبيرة تُعرف بإسم (طاحونة الملك Tahouna-el-Melec… )ورأيت على الجهة المقابلة بعض الآثار جعلتني (ص 98) افترض أن پالتوس Paltos كانت في هذا الموضع؛ وعلمت في حينه أن موضعها يُسمى بولدو Boldo، وان المدينة القديمة كانت مدمرة تماماً، وأنه لم يبقَ منها غير مطحنة قديمة، ما جعلني أعتقد أنه نفس الموضع الذي ذكرته للتو. كما أن سولوقيا بيلوم Seleucia ad Belum كانت بالضبط على نفس المستوى ولا بد بالتالي أنها كانت إلى الشرق. وعلى بعد بضعة أميال إلى الشرق من نهر السن تبدأ سلسلة من الجبال تتجه إلى الشرق ومن ثم إلى الجنوب. تقع قرية سارّ Sarr إلى الغرب على شاطئ البحر. وفيها رأيت بعض الأبنية القائمة، ولكني لم أتمكن من معرفة ما إذا كان يوجد في جوارها قدر من الدواثر لأقتنع أنها هي سلوقيا القديمة؛ ولكني علمت فقط أن مترجماُ إنكليزياً قد عثر في هذه الجبال، على مسير يومين من طرابلس، على بقايا معبد وعلى نقش يوناني؛ وبما أن المسافة هي نفسها بالتمام، فمن المحتمل جداً أن سلوقيا بيلوم قد كانت في هذا الموضع.”

(ص 99) “بلغنا بمدى نهر حنشون Henshoun، وبعد نصف ساعة نهر جوبا Joba، ومن هناك بانياس Baneas البعيدة عنه مسير ساعة؛ وهي على الأرجح بالانيا القديمة Balanea ولكنها اليوم خاوية. وكانت في العصور القديمة الوسطى معروفة باسم فالانيا Valania. وهي تقع على مرتفع في سفح جبل ينتهي في البحر، ويحيطها شمالاً وجنوباً خندق يفصلها عن الجبل؛ كما كانت محصنة بسور بسماكة ثلاثة أقدام ما زالت بعض بقاياه صامدة في ثلاثة مواضع منه. وبدا لي أن المدينة كانت قليلة الأهمية؛ وما نزال نرى إلى الشرق منها بقايا كنيسة صغيرة لعلها كانت كاتدرائية الأسقف المقيم فيها؛ وفي أسفل الجبل إلى الجنوب، ثمة خليج صغير وحصن لتحصيل المكوس ( الضرائب والرسوم)؛ وفي الوادي جنوبي المدينة القديمة يجري نهر يُسمى “نهر بانياس”، وهو على الأرجح المُسمى نهر فالانيا في العصور الوسطى. وفي شرقي المدينة نحو قمة الجبل هناك آثار قلعة (ص 100) أسوارها صلبة للغاية؛ وقيل لي أنها كانت سابقاً مقر حكام هذه المناطق قبل استقرارهم في قلعة المرقب Merkab. وهذه القلعة تقع جنوبي بانياس، والوصول إليها وعر للغاية واستلزم منّا مسير ساعة ونصف.

يبلغ محيط قلعة المرقب حوالي ميل ونصف، بما في ذلك قمة الجبل. وهي على هيئة مثلث ومتينة للغاية. وتبلغ سماكة أسوارها الداخلية خمسة عشرة قدماً؛ بالإضافة إلى سور خارجي يحيطها بمجملها تقريباً… ويروي السكان أن التقليد يخبرهم أن الفرنجة هم الذين بنوها… أن أجدادكم هم الذين بنوها- هكذا أخبرنا الحاكم- ونحن انتزعناها منهم (ص 101) بحد السيف؛ ولعمري هذا صحيح- أجبته- ولكن لماذا تتركونها تقع خراباً؟…

نزلنا من قلعة المرقب وتابعنا طرقنا، وبعد مسير سبعة أو ثمانية أميال صادفنا نهراً باسم مرقية Merkeia، وبقربه تل يُسمى تل الحيّات Telchiate (ضفة الحيّات rive des serpents): ما يدعو للظن أنه هنا كان موضع (ص 102) موتاتيو ماراكياس Mutatio Maraceas التي تجعلها الرحلة إلى القدس itinéraire de Jérusalem على مسافة ميلين من بانياس. وثمة قرية في الجبال تُدعى مرقية Merakea. ومن المحتمل أن هذا اسم الجبال وأنه استناداً إليها استمدت قلعة المرقب اسمها. ومعظم الجبال هذه يقطنه موارنة. رأينا قرية باسم بزاق Bezac، وعلى الشاطئ برجاً قديماً يُدعى برج ناصب Bourge Nasib. وبعد ساعة اجتزنا نهر حَصَيْن Hassein، ولما استلمنا الطريق الأساسية وصلنا في مدى ساعة إلى طرطوس Tortosa التي يسميها البعض أرطوسية Orthosia: ولكنه من بالغ الصعوبة تعيين موضع هذه المدينة.

يبدو أن هذه المدينة بُنيت حوالي القرن الخامس أو السادس. وهي على شاطئ البحر، ويبلغ محيطها حوالي ثلاثة أرباع الميل…”

(ص 103) “يقع الموضع الذي ترسو فيه السفن الآتية من جزيرة أرواد على حوالي نصف ميل شمالي طرطوس. وما تزال مرئية فيه آثار رصيف: ولكن من الجلي أن مرفأ رسو السفن كان بين الجزيرة واليابسة، كما هي حاله اليوم. وسواء صَحّ الأمر أم لا، فمن المؤكد أن كارانوس Caranus (ص 104) مرفأ أرواد كانت متصلة اليابسة.

ومن هناك انتقلت إلى أرواد (رواد Ruad) المسماة قديما أرادوس Aradus، وهي مجرد جزيرة تغطيها الصخور.

يقول استرابون أنها كانت واقعة بين ماراتوس Marathus ومرفأ كارانوس. وهي على مسافة ميلين جنوبي هذا المرفأ، ويُقدّر محيطها بحوالي سبع مراحل . ثمة من يزعم أن بعض الصيدونيين المنفيين من بلادهم بنوا هذه المدينة. وبدأ يحكمها أمراؤهم، ليخضعوا لاحقاً إلى نفس مصير سورية. ولقد تدبر ملوك سورية أمرهم فحصلوا على امتياز حماية من يلجأ إليهم، ما جذب إليهم الكثير من السكان. ولقد ازداد عدد سكان الجزيرة (ص 105) كثيراً ما اضطرهم إلى بناء منازلهم من عدة طوابق، وإلى التوسع على اليابسة من جبلة حتى أرطوسية Orthosie ونهر إلوتيروس Eleutherus…”

الفصل السابع والعشرون

من طرطوس إلى ماراتوس وغيرها من المواضع التي نصادفها على الطريق إلى طرابلس

(ص 107) “غادرنا طرطوس، ولما وصلنا على مسافة ميل منها إلى الجنوب، بلغنا مجرى نهر جاف. ثمة جسر فوق المجرى بثلاث أو أربع قناطر، وهو على مرحلة غربي الطريق. في جنوبه ربوة أعتقد أنها تضم آثار أبنية ما جعلني أعتقد أنها كانت أنتارادوس (طرطوس) القديمة، مع أنها أبعد من الجزيرة إلى الشمال. ولكن وضع النهر وبجواره مرفأ صغير أقنعني بأنها في هذا الموضع. وعلى بعد منها غربي غابة مقابل طرطوس يوجد بالقرب من الشاطئ تلة صغيرة مبحصة تؤدي إلى وادٍ ضيق بين الصخور، وحيث تمر الطريق هناك قناة صغيرة كانت (ص 108) جافة؛ تحت التلة نبع يُسمى عين الحية Ein-el-Hye تجري مياهها في قناة مغطاة من الجانبين؛ لعلها إنيدرا Enydra التي وضعها سترابون شمالي ماراتوس، وحيث كان أهل أرواد Aradus يتزودون بالمياه التي يحتاجونها. تحت النبع مطحنة، وجنوب الوادي يوجد فناء محفور في الصخر، مع أريكة في وسط كل جانب منه. الفناء مقفل باستثناء جانب الشمال حيث يوجد مدخلان؛ وتتكون الأريكة من أربعة أحجار بدون القاعدة، ويشكل مسندها واحد من الحجارة الأربعة، وحجر آخر المقعد، والحجران الباقيان يشكلان الجوانب. المقعد مزين بإفريز شبيه بما نراه في مصر العليا. ويبدو أنه كان يوجد في زاويتي الفناء منزل صغير أبوابه منحوتة في الصخر، وهي ما تزال قائمة. ومن المرجح أن الأريكة كانت مخصصة للصنم الذي كان معبوداً في هذا المعبد. وإني لأظن أنه من الصعب العثور على نصب أقدم منه وعلى هذه الدرجة من الروعة. في الجانب الآخر من الوادي (ص 109) باتجاه الشرق يوجد نوع من الخندق المحفور في الصخر بطول يبلغ حوالي المرحلة، وله سبع درجات من كل جهة لا تبلغ القعر، ويبدو أنها تنتهي لجهة الشرق بشكل نصف دائرة. الصخرة القائمة على الطرف الغربي منحوتة بشكل يوحي أنه كان هناك في ما مضى بعض المنازل في ذلك الموضع؛ وقسم منها يشكل نوعاً من فناء مربع؛ ولقد تم شق طريق للانتقال بين هذا الفناء والمعبد الذي تحدثت عنه. كان هذا الموضع على الأرجح مدرجاً اعتاد سكان أرواد وطرطوس وماراتوس الاجتماع فيه لإحياء احتفالات الأعياد. ومباشرة جنوبي الفناء أو المعبد تمت تسوية الصخر المشرف عليه وتم حفره في بعض المواضع لجعله نوعاً من الخزانات؛ كما نرى أيضاً العديد من الأسوار المحفورة في الصخر، ومن بينها منزل كامل حُفرت فيه كوات وأبواب ونوافذ، وحائط يقسمه في وسطه. وعلى مسافة ميل إلى الجنوب توجد الأضرحة التي ترك لنا موندريل (ص 110) مخططها. عدنا من هناك إلى الطريق الأساسي الذي يبعد حوالي مرحلة إلى الغرب؛ وبعد أن سرنا ما يعادل نصف ميل عثرت وسط غابة على نصب استحال عليّ الاقتراب منه بسبب كثافة الدغل والعليق المحيط به. وإلى الشرق من هناك صخرة تم تحويلها إلى قاعدة من تسعة أقدام ارتفاعها ومن حوالي 28 قدماً مساحتها، مع ثقب في واجهتها الشرقية بعلو خمسة أقدام، وحيث نصعد إليه بثلاث أو أربع درجات؛ من المرجح أن تكون قاعدة قبر ما. ومن المعتاد إقامة مثل هذه النصب على المغاور التي يُدفن فيها الموتى. قد يكون الموقع الذي أتحدث عنه مقبرة لأهل أرواد، مع العلم أن هذه المدينة هي جنوبي الجزيرة. ولكن من الممكن أنهم كانوا ينقلون موتاهم إلى اليابسة، كما كان أهل ديلوس Delos ينقلون موتاهم إلى جزيرة مخصصة لهذا الغرض.

دخلنا سهلاً فسيحاً يسميه الفرنجة سهل جونيه، وهو يمتد حتى النهر البارد القريب من طرابلس. (ص 111) تحده من الشرق جبال أظنها جبل برجيلوس Bargylus الذي اعتبره بلين Pline يبدأ مباشرة حيث ينتهي جبل لبنان، مضيفاً أن السهول تفصل بينهما؛ ولاحظت أني أرى من موضعي كل البلاد في شمال لبنان والممتدة حتى بحيرة العاصي قرب حمص Hems، وكذلك تلك الممتدة حتى تدمر. وعندما أصبحت شمالي السهل قيل لي أنها “صافيتا”، لأن الجبال الكائنة في الشرق لا تسمح للنظر بتجاوز هذه الحدود. ولا حظت عندما دخلت السهل من الشرق، بالقرب من الجبال بناءً ضخماً وإلى الأبعد بعض الآثار على تل، وبقايا برج. قد تكون تلك هي ماراتوس Marathus لأن هذا الموضع على مسافة 7 أميال من طرطوس، وليست بالأحرى موتاتيو سبيكلين Mutatio-Spiclin التي يجعلها خط سير الرحلة إلى القدس Itinéraire de Jerusalem على مسافة 12 ميلاً من طرطوس. صادفنا على مسافة فرسخين إلى الجنوب نهراً يُسمى نهر الأبش Nar-Abash، الذي لا يعدو (ص 112) كونه جدولاً صغيراً. وقيل لي أن ثمة جسراً إلى الغرب. وبما أن الجبال هنا أدنى ارتفاعاً من غيرها فلقد اكتشفنا بعدها سلسلة من الجبال تمتد جنوباً حتى لبنان تقريباً. وبعد أن مشينا حوالي الساعة تركنا الطريق الأساسية، ووصلنا في نفس الفترة الزمنية إلى مخيم للعرب يُسمى سيموهيا Simohea، خيمه بمعظمها من القصب…

وصلنا في 20 إلى الطريق الأساسية، النهر الكبير Nar-Gibere الذي اعتبرته هو إلوتيروس Eleutherus الذي يشكل الحدود بين فينيقيا وكاسيوتيس دو سلوقيا Cassiotis de Seleucie. ليس من السهل تعيين موضع إلوتيروس الذي يشكل حدود فينيقيا من الشمال، لأن خط سير الرحلة إلى القدس، بعد أن يتحدث عن بانياس، يذكر حدود سورية المجوفة (البقاع) وفينيقيا، قبل أن يقول شيئاً عن ماراكاس Marraccas وطرطوس، ما يسمح بالظن أن إلوتيروس كان شمالي كارانوس Caranus. يضع بطليموس Ptolomée، بالعكس، طرطوس في كازيوتيد فينيقيا Casiotide de Phœnicie، وسيميرا Simyra وأرطوسية Arthosia (ص 113) بين طرطوس وطرابلس، مع تعيين ارتفاعات مغلوطة. ليست أرطوسية في الجداول على غير مسافة 12 ميلاً من طرابلس، وهذه هي المسافة التي ينسبها خط سير الرحلة إلى القدس إلى بروتوس Brutus. أما استرابون Strabon الآتي من الشمال إلى الجنوب فإنه وضع إلوتيروس تحت أرطوسية، وخط سير الرحلة جعل فينيقيا تبدأ جنوبي عرقة Arcas. بينما جعل بطليموس أرطوسية وسيميرا (التي هي شمالي أرطوسية) في فينيقيا؛ وبالتالي ليس هناك غير خط سير الرحلة إلى القدس الذي يخالف الثلاثة الآخرين. وعلى العموم، بما أن خط سير الرحلة واسترابون يضعان إلوتيروس جنوبي عرقة وأرطوسية، فإننا نميل إلى اعتباره النهر البارد، لولا أن بطليموس لا يقول العكس. لذلك أعتبر أن النهر الكبير هو إلوتيروس القديم، وهو نهر عميق يصلح لأن يشكل الحدود بين المنطقتين. وبما أن السيد موندريل Maundrel لا يتفق معي حول ما قلته في موضوع النهرين الكائنين بين طرطوس وطرابلس، وجدت لزاماً عليّ الاستعلام بعناية حول اسمهما ووضعهما. وإذا صرفت النظر عن أخطاء بطليموس بتعيين الارتفاعات، فإني اعتبر أن سيمير (ص 114) كانت على هذا النهر لجهة الجنوب، بل بالقرب من مصبه، ومن المحتمل أن سيموهيا احتفظت بشيء من اسمها. ويُظن أنها تاكسيميرا Taxymira سترابون التي يضعها قبل أرطوسية وإلوتيروس، لأن طريقته كانت بالمجيء من الشمال إلى الجنوب؛ ولكني أفضل العودة إلى بطليموس. وقد يكون من المرجح أن موتاتيو بازيليكوم الوادرة في خط سير الرحلة إلى القدس واقعة على هذا النهر، وفي موضع الطريق…

يقع نهر عكار Accar على مسافة فرسخ إلى الجنوب. وهنا يُمكن أن تكون أرطوسية، المدينة الفينيقية الساحلية. علمت أن ثمة اسم يشبهها في سجلات الضرائب العائدة للسلطنة، ولكني لم أتمكن من معرفة موقعها. كانت عرقة Arcas تقع على نهر عرقة Arka، وعلى الأرجح على مسافة نصف فرسخ جنوبي نهر عكار. وكانت مجرد خان، لا عرقة Arca المدينة الفينيقية، الواقعة في الجبال حيث يمر هذا النهر. يجعل خط سير الرحلة فينيقيا تبدأ تحت عرقة Arcas، أو بين عرقة وطرابلس. نجد على مسافة فرسخين من هناك، في زاوية (ص 115) الخليج جدولاً يمر مجراه في وادٍ مزروع بأشجار التوت. لعل بروتوس Bruttus هناك، أو على النهر البارد الواقع على مسافة فرسخ إلى الشمال، مع أن هذا الكلام لا يطابق أبداً المسافات التي تقدم بها المؤلفون القدماء.”

الفصل الثامن والعشرون /التاريخ الطبيعي، الحكم، تقليد سكان سورية

(ص 118) “الحيوانات المفترسة اليوم (في سورية) أقل مما كانت عليه في الماضي، فلم يعد فيها أسود، والقليل من النمور الموجودة في البلاد تقبع في الجبال. ولكن تكثر فيها الضباع والثعالب والغزلان والخنازير البرية. يربي السكان فصيلة حسنة من الخيول المنقرضة. وعندهم نوعان من الجمال، جمل الصحراء العربية الواسع الانتشار، ونوع آخر يستخدمه التركمان. هذا الأخير أقوى ولكنه كريه المنظر. رأيت الحباري بين حلب والفرات،. وهي طيور ضخمة للغاية. قيل لي أنها تحط (ص 119) في الربيع على الأشجار، وتغرق بالتغريد بحيث يُمكن اصطيادها بلا أدنى عناء. نجد في نواحي حلب نوعاً جميلاً للغاية من طائر الكركي الذي يسميه الأوروبيون الطائر الراقص. كما نجد البجع حول الأنهار والينابيع.

سورية، خصوصاً الشمالية، مسكونة بأقوام متعددة. وهذا البلد الذي استمر بأيدي خلفاء (النبي) محمد لا يعرف لغة غير العربية، باستثناء مناطق شمالي حلب حيث يهيمن التركمان والأكراد، وحيث يتحدثون التركية. الأكراد يتحدثون التركية أيضاً، مع أن لهم لغتهم الخاصة. لا نجد العرب أبداً في هذه النواحي، بل الكرد فقط الذين أتوا من كردستان على بحر قزوين. وهم أسوأ من العرب، ولكنهم جبناء بطبعهم؛ ولهذا لا يهاجمون السواح إلاّ متى شعروا أن لهم الغلبة. وهم أسياد قسم كبير من جبل طوروس…”

(ص 120) “ينتمي التركمان إلى نفس أرومة العثمانيين، وهم مثلهم أتوا من تركمانستان على بحر قزوين. وهم فرعان بعضهم حضر يعيشون تحت الخيام أو في القرى، يمارسون الزراعة وتربية الحيوان. وخيامهم كروية عادة ومصنوعة من القصب مع غطاء خفيف صيفاً. وفي الشتاء يغطونها بنوع من اللباد للحماية من المطر. ويعملون في حياكة السجاد غير المتقن. التركمان الآخرون، يُسمونهم بغدلية Begdelis، يركبون الخيل ويعيشون تحت الخيام، ولا يتعاطون لا الزراعة ولا تربية الحيوان. وبينهم نوع من التحالف ويعيشون من اللصوصية، وأحياناً يحتشدون بعدد يتجاوز الألف، فيفرضون الخوة على القرى بذريعة حمايتها. وحيث يكون هؤلاء أسياد الموقف (ص 121) فأفضل ما يفعله الرحالة أن يضع نفسه بحماية أحد من هؤلاء اللصوص، لأنهم يقيمون بين بعضهم نوعاً من المحالفة؛ وجميعهم يحترمون حق الضيافة. يشكل الرشوانية Rushowans صنف آخر من التركمان الذين ينتقلون شتاءً مع حيواناتهم من أرضروم عند منابع الفرات ويخيمون جنوبي دمشق، ويعودون صيفاً مع قافة حلب. ولقد سافرت مع بعضهم، فبدوا لي قوماً من الشرفاء. يعيش الشنغاني Chingani المنتشرون في كل مكان، خصوصاً شمالي حلب، والذن يبدون مسلمين، تحت الخيام، وفي مغاور تحت الأرض أحياناً. يشتغلون بحياكة السجاد المخصص لتغطية السرج، ويتاجرون بالحيوانات عندما يكونون بجوار المدن…”

(ص 122) “ثمة فرق متعددة بين المسلمين، منهم من سأتحدث عنهم الآن. النصيرية Noceres الذين يقيمون خصوصاً شمالي اللاذقية، يبدو دينهم من بقايا الوثنية. يحتقرهم الأتراك كثيراً، ما جعلهم يفضلون العيش مع المسيحيين… ربما أنهم يتحدرون من قوم نازِريني Nazerini الذي ذكره بلين Pline، وقال أن نهر مرسياس Marsyas يفصلهم عن إقليم أفاميا. أما قوم جاسادس Jasades فكل ما يمكننا (ص 123) قوله أنه يبدو أنهم يعبدون الشيطان، ويرون أن أكبر تحد يوجه إليهم عندما يتم الحديث عن الشيطان باحتقار؛ ويبدون الكثير من الصداقة تجاه الإفرنجي الذي إذا شاء بلوغ مراده مدح الشيطان. وهم يقيمون في مناطق في شمالي سورية…

مسيحيو سورية هم من الروم على العموم ويرتبطون ببطريرك أنطاكية المقيم في دمشق. كنيستهم في حال بائسة ناجمة عن سوء سلوكهم. وبما ان كهنتهم يمارسون التجارة، ويحبون الرفاهية فهم يبلصون الرعية قدر استطاعتهم، كما أن الأغنياء من جهتهم يستغلون الفقراء؛ باختصار يمتازون بكل عيوب الأتراك، وهم قليلو التمسك بإيمانهم فيزعمون أنهم مسلمون للخلاص من القرع بالعصا، او للانتقام من خصومهم. الموارنة المقيمون في جبل لبنان وفي المرافئ محترمون على العموم. ثمة بعض الأرمن جنوبي حلب؛ ولكن كل مسيحيي شمالي سورية هم من هذه الجماعة. جميعهم تقريباً يمارسون التجارة. وهم شجعان ومثابرون ومحنكون وفي غاية التهذيب؛ ولكنهم يشتركون في عيب مع الشرقيين هو الكذب والبخل. بين المسيحيين بعض السريان أو اليعاقبة، غالبيتهم يتركون قراهم في الصيف ويعيشون تحت الخيام…

زيارة دمشق ووصفها

زار الرحالة والأسقف البريطاني ريتشارد بوكوك (1704 – 1765) مدينة دمشق في عام 1738 أيام حكم الوالي حسين باشا، فقدم بذلك شهادة ثمينة عن الفترة التي بدأ البديري الحلاق يكتب تاريخه المعروف باسم “حوادث دمشق اليومية”.

“يشتقّ اسم المدينة من إليعازار الدمشقي (تكوين) وهو الخادم الذي أهداه النمرود لإبراهيم وهو ابن النمرود حسب الترجمة الآراميّة للعهد القديم أمّا المؤرّخ اليهودي الكلاسيكي Josephus (قرن أوّل ميلادي) فيرجع دمشق لعوص بن آرام بن سام بن نوح. هزم الملك داود الآرامييّن وفتح دمشق ولكنّها تمرّدت بقيادة حزيون (قرن عاشر قبل الميلاد) على سليمان وبالنتيجة برزت كقوّة منافسة لإسرائيل إلى حين سقوطها بيد الآشورييّن على يد تغلّات فلاصر الثالث. قصّة فرار القدّيس بولس من دمشق (بمساعدة البوّاب الحارس القدّيس جورج) وتعميده فيها مذكورة بالطبع مع محاولة لتقصّي خطاه في بيت يهوذا في الشارع المستقيم حيث يوجد مسجد مع ضريح القدّيس حنانيا.

المسجد الأموي

يقول بوكوك إن الأتراك (ويعني بذلك المسلمين) يسمون المسجد الأموي على اسم القديس يوحنا المعمدان، ويستدرك بأن المسيحيين يقولون إنه كان على اسم القديس يوحنا الدمشقي الذي يرقد جسده فيه ( والصواب هو هامته ). ويروون بعض المعجزات التي حدثت عندما حاولوا إزالة ذلك الجسد. ويقول: “مع ذلك؛ لديهم تقليد مفاده بأن هذه الكنيسة بناها الإمبراطور هرقل، وأنها كانت مكرسة في البداية لزكريا، وهو أمر غير محتمل؛ لأننا لا نرى أن مسيحيي العصور الأولى، وخاصة اليونانيين، ميزوا كنائسهم بأسماء الأنبياء والقديسين الذين كانوا قبل المسيح”.( والصواب ان من امر ببناء الكاتدرائية هو الامبراطور ثيوذوسيوس الكبير محل هيكل الاله الروماني جوبيتير سنة 387م بعدما ابطل عبادة الاوثان وفرض المسيحية دين الامبراطورية الرومانية، ونقل خليفته الامبراطور مركيانوس رأس القديس يوحنا من القسطنطينية الى دمشق عام 451 م لوضعه على المائدة المقدسة في هيكل الكاتدرائية، وقد صار القديس يوحنا شفيعا لمدينة دمشق).

ولا يستبعد بوكوك أن تكون هذه الكنيسة في بدايتها مكرسة لزكريا، ( تصويب هي رواية غير صحيحة لأن الكاتدرائية التي بنيت على اسم القديس يوحنا المعمدان كانت معبداً لجوبيتير وليس صحيحا ان تكون قبلا كنيسة على اسم والده زخريا ) ولكنها قد تكون تلقت بعد ذلك اسم القديس يوحنا الدمشقي، إما عن طريق تكريس رسمي، أو لأن جسد ذلك القديس قد أودع فيها ( تصويب اودع الرأس كما مر)، كدير جبل سيناء، يُدعى سانت كاترين.

ويشير رحالتنا إلى أن المؤرخين العرب ذكروا أن المسجد قد جرى تحسينه في عهد خليفة صالح، قرابة السنة السادسة والثمانين للهجرة، الأمر الذي جعل بعضهم يؤكد أنه بناه. ويقول إنه بالقرب من هذا المسجد يوجد مسجد آخر، وهو مبنى متين للغاية من الحجر المنحوت، ليس كبيراً، لكن تصميمه رائع؛ وفيه قبر جميل للملك الظاهر (بيبرس) ( دار الكتب الظاهرية). ويحدثنا عن مسجد مزين بشكل جميل بأعمدة الرخام الجميلة، وآخر يحتوي على مئذنة مرتفعة للغاية، حيث تم تغليفه بالكامل بالبلاط الأخضر. والمقصود هنا مسجد سنان باشا على الأرجح. ويلفت الأنظار إلى وجود كنيسة على اسم القديس سمعان العامودي ( تصويب: دير مار سمعان اليعقوبي باسم دير مار شمعون لكن ليس العامودي وكان دار مطرانية اليعاقبة وقد استولى عليه خالد بن الوليد في حصاره للباب الشرقي وجعل منه مقراً لقيادته) في الركن الشمالي الشرقي من أسوار المدينة ( اليوم مسجد الشيخ ارسلان والمقبرة في منطقة باب شرقي).

مشافي دمشق

بعد ذلك يحدثنا عن مشافي المدينة وما حولها، ويقول إن هذا المشافي تمول عن طريق الصدقات، ويشير إلى أنه في الجانب الشرقي من المدينة، وتحديداً في بيت نعمان السوري، مستشفى لرعاية مرضى الجذام، وأن فيه نقشاً عربياً ترجموه له على أنه دعاء بالشفاء. وبعد ذلك يحدثنا عن التكية السليمانية ويصنفها مع المشافي بقوله: “تقع في الطرف الشرقي من ميدان دمشق. أسسها السلطان سليمان أو سليم الثاني. تم بناء الغرف حول ساحة مع رواق أمامها، وهي مغطاة بالقباب، لا يقل عن أربعين قبة مغطاة بالرصاص. في الجانب الجنوبي من الفناء هناك مسجد جميل مغطى بقبة كبيرة. أمامه رواق رائع ومئذنتان جميلتان. بالقرب منه مستشفى (تكية)، وكلاهما تقتصران على تقديم الطعام للفقراء حالياً”.

حفلات موسيقية وحكواتي

وفي وصفه لمقاهي دمشق كتب يقول: “المقاهي في دمشق مبهجة بشكل ملحوظ. العديد منها عبارة عن قاعات كبيرة وسقفها مدعم بصفوف من الأعمدة الخشبية، وفي هذه المقاهي صوفا مستديرة، وأمامها بشكل عام فناء فيه بركة ماء تنبثق من وسطها نافورة مياه. والمقاصير حول الأفنية؛ إما مظللة بالأشجار أو مغطاة بالحصير. من هذه المقاهي ثمة مقهى يتوسط بردى الذي يمر عبر المدينة، وله جزيرة خلفه مزروعة بالأشجار، والمكان مناسب للغاية، مما يجعله أحد أكثر الأماكن المبهجة التي يمكن للمرء أن يتخيلها في هذه المدينة العظيمة؛ في هذه المقاهي تقام حفلات موسيقية في ساعات معينة كل يوم؛ وفي بعض الحالات، يروي شخص (الحكواتي) قصصاً عربية بطريقة رشيقة للغاية وببلاغة كبيرة. رواد هذه المقاهي لا يشربون علانية سوى الماء والقهوة. وهم في الغالب من العاطلين عن العمل، والغرباء، وغيرهم، ممن لا يصنفون من علية القوم..”.

مياه دمشق وحدائقها

ويمتدح بوكوك مياه دمشق كثيراً ويقول إنها تزين المدينة والأماكن المحيطة بها، وإن تقسيمها مثير للفضول. ويؤكد أن لمياه دمشق مصدرين؛ نبع بردى ونبع الفيجة الذي يشكل نهراً كبيراً ممتاز المياه ينبع من سفح جبل، ويمتد لمسافة ربع ميل قبل أن يصب في نهر بردى. ويقول: “أهل دمشق لا يشربون ماء النهر بل ماء النبع، وهو لذيذ جداً ووافر جداً. وبعد أن يتحد النهران يسمى النهر بردى. وقبل فرسخين من دمشق، يقسم إلى مجاري ثابتة اثنان منها لا تدخل المدينة. وهناك قناة عالية لري الأراضي المرتفعة وحدائق قرية تُدعى الصالحية؛ على الحافة الشمالية لدمشق، وهذه القناة تسمى قناة يزيد، وتحتها قناة تورا، ويبلغ ارتفاعها نصف ارتفاع يزيد، وتروي بعض الأراضي المرتفعة. إلى الشمال من المدينة، من هذين الفرعين يتم توزيع عدد كبير من القنوات الصغيرة على الأراضي السفلية؛ يمر نهر بردى في جداول كثيرة عبر البلدة، وكذلك الأنهار الثلاثة الأخيرة التي تخرج منه من الجهة الجنوبية، وهي بانياس، والقلوط، والديراني، وآخر أكثر ارتفاعاً، ويسمى مزاوي، يمتد جنوب المدينة، ويسقي قرية تسمى المزة”.

وحول حدائق وبساتين دمشق يقول: “تشتهر دمشق بحدائقها. وكل ما هو جميل فيها يرجع أساساً إلى الماء. بسبب التنوع الكبير في الأشجار الموجودة فيها؛ من المؤكد أنها أجمل ما في هذه البلاد. الحدائق الشرقية هي في الواقع بساتين فقط، أو غابات من أشجار الفاكهة. هناك العديد من الجداول الصغيرة التي تتخرقها، وبعض هذه الحدائق مزينة بأحواض المياه أو بالنوافير وتضم منازلهم الصيفية اللطيفة. في هذه الحدائق، غالباً ما يقضي الناس يوماً كاملاً، ويتمتع الضيوف بحرية تناول الفاكهة التي يرغبون فيها؛ وأولئك الذين لديهم منازل في حدائقهم كثيراً ما يقضون فيها مدة يومين أو ثلاثة في أيام في الصيف. هذه الحدائق محاطة بجدران من الطين غير المشوي، مصنوعة من خليط من التراب والحجارة الصغيرة والقش. يبلغ سمك الجدار حوالي ثماني بوصات؛ لكن هذا الحجم يبدو من بعيد مثل الحجر المنحوت؛ وهذه الجدران ذات مقاييس مختلفة، لكنها نادراً ما تقل عن ثلاثة أقدام مربعة”.

الوالي والإنكشارية

ينقل لنا بوكوك وصفاً عن الوالي وجهاز الحكم فيقول ساخراً: “يقيم باشا دمشق في هذه المدينة التي تدعي مع المناطق التابعة لها بأنها تتمتع بالشهرة والامتيازات نفسها التي تتمتع بها مصر في الوقت الحاضر؛ وأن لديها حكومة قوية. الباشا لديه مجموعة من البوشناق ( البوشناق هم مجموعة عرقية سلافية جنوبية ذات غالبية مسلمة، موطنها الأصلي منطقة البوسنة والهرسك التاريخية في البلقان)، الذين يغيرهم كثيراً حتى لا يتآمرون عليه؛ ولديه أيضاً فرقة من الرجال من سكان سواحل البربر، من أجل الدفاع عنه ضد السكان في حال وقوع تمرد؛ لأنه كانت هناك محاولات سابقة، وخصوصاً عند عودته من مكة، لأن باشا دمشق هو أمير قافلة الحج التي تنطلق من دمشق سنوياً. ومع ذلك، لا تحدث الاضطرابات بشكل متكرر في هذه المدينة، ولكن عندما تصل إلى الرأس مرة واحدة، فإنها لا تستمر. هناك قوات الإنكشارية (قوة عسكرية نخبوية كانت هذه الفرقة جزءًا من النخبة في الجيش العثماني، واشتهرت بشجاعتها وولائها للسلطان). تحت قيادة الآغا الخاص بهم؛ ومن هؤلاء ثمة قسم يسمونه “القابي قول”، وهم حراس أبواب المدينة، ولكل منهم بوابة مخصصة، وفرقة عسكرية قريبة من البوابة، وسلطة مطلقة؛ ولأن هؤلاء الإنكشاريين هم الأكثر نفوذاً، فهم يؤثرون على الجيش كله، وعندما يثير رؤساء البوابات هؤلاء أي فتنة، فهي عادة تكون جدية وعواقبها خطيرة”.

مسيحيو دمشق وتقسيماتهم

يحدثنا رحالتنا عن المسيحيين في دمشق، ويشير إلى أن بطريرك أنطاكية يقيم في دمشق عادة، ويقول إن تحت قيادته اثنين وأربعين من رؤساء الأساقفة والأساقفة؛ ويضيف: “اختير هذا البطريرك في حلب. فيما يخص البطريرك الراحل الذي مات هناك، كان الحلبيون يفترضون أنه من حقهم أن ينتخبوا منهم أسقفاً جديداً، لكن الدمشقيين اختاروا بطريركاً كاثوليكياً ( تصويب: بعد وفاة البطريرك اثناسيوس الرابع الدباس 1724 استولى السيد كيرلس طاناس على دار البطريركية وكنيسة مريم بقوة الرهبنات الكاثوليكية البابوية واعترف بتبعيته لبابا رومية ولكن هرب الى لبنان بمجيء البطريرك الارثوذكسي الشرعي سلبسترس القبرصي آتياً من القسطنطينية) وكان الباشا (سليمان العظم) يدعمه. ولكن سرعان ما تم عزل ذلك الوالي، وشارك الوالي الجديد (حسين باشا) نجاحه مع البطريرك المقيم في حلب،( تصويب: كان كرسي حلب شاغراً بوفاة البطريرك ابن الدباس وكان وجهاء الارثوذكس الدمشقيون طلبوا من بطريرك القسطنطينية رسامة سلبسترس القبرصي وارساله على عجل الى دمسق) والذي هو الآن معه، بينما هرب الآخر (الكاثوليكي اي طاناس) إلى جبل لبنان”.

ويقول بوكوك إن هذه البطريركية تجني أربعين كيساً سنوياً، والتي تأتي جزئياً من عُشر ما يتلقاه الأساقفة من كل عائلة في جميع أنحاء البطريركية بأكملها، والتي تتراوح من أربعة إلى عشرين شلناً من كل منزل في السنة، وأما الجزء الآخر فتتحصل عليه من أنطاكية ودمشق والبلدات التابعة لها؛ خمسة عشر قرشاً على رخصة الدفن، وخمسة قروش عن كل زواج، يحصل عليها جميع الأساقفة في أبرشياتهم.

ويقدر الأسقف الإنكليزي أعداد المسيحيين في دمشق كما يلي: العدد الإجمالي عشرين ألف مسيحي، ألف منهم من الموارنة، ومئتا سرياني أو يعقوبي، ونحو ثلاثين عائلة أرمنية، والباقي روم. ويقول: “لكل من هؤلاء كنيسة. من الروم ثمانية آلاف يعترفون بالبابا، وأنا أسمي هؤلاء الروم الكاثوليك، الذين يعتقدون أن الذهاب إلى الكنيسة اليونانية القائمة خطيئة، ولا يسمح لهم الباشا بالذهاب إلى الكنيسة اللاتينية، أو تكوين تجمعات منفصلة لأنفسهم: لكن لديهم بعض الكهنة من عقيدتهم، يستضيفون اللاتين بشكل خاص في منازلهم ويكرموهم. هؤلاء الروم الكاثوليك يراعون حقوق وصيام الكنيسة اليونانية القائمة؛ لكن علمت أن بعض الكهنة سمحوا لهم بالصوم وفقاً لقواعد الكنيسة اللاتينية، بعد أن تمت إدانة ذلك من روما. ولدى كنيسة الروم حوالي ثلاثين كاهناً”.

وينتقد بوكوك جوقة مسيحيي دمشق ويقول لديهم جوقة سيئة للغاية يسمونها الكورس. ولا يكتفي بذلك بل يصف مسيحيي دمشق بأنهم يمتلكون كل رذائل المسلمين، ولكنهم أكثر شهرة بذلك من المسلمين. ويشير إلى تحول الكثيرين من المسيحية إلى الإسلام لتجنب عقاب ما، أو للانتقام من مسيحيين آخرين اختلفوا معهم. ويقول هناك حوالي سبع حالات تحول إلى الإسلام في كل عام.

ويقول إن الأتراك (ويقصد بذلك المسلمين) منغمسون باللذات والرذائل إلى أعلى درجة، فالكثيرون يشربون الخمر والأفيون. لكنهم يفعلون ذلك بسرية. ويضيف قائلاً: “إن الدمشقيين مدمنون كثيراً على المتعة، ويحبون قضاء وقتهم باسترخاء وهدوء، ومعظمهم من ذوي العيون السوداء الجميلة، وعندما يكونون أطفالاً يتمتعون بجمال لافت؛ لكن مع ارتفاع الحرارة، وارتكاب الرذائل، وتطويل اللحى يفقدون تلك الوسامة عندما يصلون إلى مرحلة النضج، لكن يقال إن نساءهم هن الأجمل في العالم”.

التزود بالثلج

لا ينسى أن يخبرنا الرحالة بأن الدمشقيين يحرصون على التزود بالثلج كل يوم من الجبال المجاورة، ويقول: “يكون الثلج محفوظاً في تجاويف جبلية خاصة، ويقطعونه إلى قطع كبيرة وتصل منه ستون حمولة يومياً تقدر قيمتها بنحو دولار ونصف الدولار؛ يستخدمونها في كل من النبيذ والمثلجات، والتي تكون مصنوعة إما من الليمون أو العنب المجفف (الزبيب). ولا شك في أن وضع الثلج في الخمور يفسدها، وهذا التبريد أمر غير مألوف في أوروبا”. ولكنه يعود ليؤكد أن نبيذ دمشق قوي وجيد، وعموماً هو من صنف بورغندي؛ ويقول “لديهم الكثير من الأصناف الممتازة في نوعها، أما الثمار فهي في أقصى درجات الكمال، وخاصة المشمش، فلديهم خمسة أصناف منه، ويجففونه بطرق مختلفة، ويتم تصديره بكميات كبيرة إلى جميع البلدان، ولديهم طريقة لصنع القمر الدين الذي يربونه منقوعاً بالماء، أو في الكعك، وهو يحزم في لفائف ويصدر”.

أما عن تجارة المدينة فيخبرنا أنها تعتمد على فرعين تجاريين، أحدهما من مكة التي يجلبون منها سنوياً مع محمل الحج تجارة بلاد فارس والهند؛ لأنه، كما يقول، عندما توقفت الإسكندرية عن كونها ميناء لتلك السلع، عند اكتشاف الطريق عبر رأس الرجاء الصالح، قيل إن دمشق كانت في ذلك الوقت المكان الذي استقبل فيه البنادقة التجارة الهندية والفارسية، ولكن تم طردهم بسبب مغامراتهم النسائية، ولذلك ذهب هؤلاء البنادقة إلى حلب، ولكن حتى الآن هناك شارع في دمشق يسمى شارع الإفرنج. وفيما يخص الصادرات؛ يخبرنا أن المدينة تصدر الحريريات والقطنيات وأدوات المائدة التي يُقال إنها مصنوعة من الحديد القديم الموجود في المباني القديمة. ويستعرض أيضاً أخباراً عن صناعة الأنصال الدمشقية الشهيرة التي يقول له مسيحيو دمشق إن وصفتها موروثة من يوحنا الدمشقي.

وبعد أن يمتدح متنزهات دمشق ويقول إنه أمضى أوقاتاً مريحة للغاية في المدينة مع مترجم دمشقي أمضى 12 عاماً في روما، يحدثنا عن محاولة أحد رجال الإنكشارية خداعه بأخذ مبلغ مالي كبير مقابل السماح له بالرحلة إلى تدمر، ولكن أحد المسيحيين الدمشقيين يخبره بأنها خديعة، وأن الوالي إذا علم بالأمر سيعيد له المال. وهذا ما حصل فيما بعد.

مصادر البحث

العربي الجديد/تيسير خلف

دمشق في رحلة أسقف بريطاني بالقرن 18:

رحلة ريشارد بوكوكد. جوزف عبدالله