سورية تحت الاحتلال العثماني

مقدمة

تدوينتنا هنا تتناول تاريخ سورية منذ مطلع القرن 16 وبالتحديد منذ العام 1516 عندما انتصر العثمانيون على المماليك وفتحت ابواب سورية الطبيعية امامهم ثم ابواب مصر وانتصاره بالتالي على المماليك 1517م واستيلاء العثمانيين على مصر والتمهيد للانطلاق نحو الشمال الافريقي…

لذلك نبحث هنا في تاريخ سورية كلها خلال القرون الاربعة بكل الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والامنية والاجتماعية والانتفاضات والحركات التحررية ضد الاحتلال العثماني وصولا الى التحرير بيد الثورة العربية الكبرى بقيادة المغفور له شريف مكة وملك العرب الحسين الهاشمي الذي اسقط الدولة العثمانية…وخيانة الحلفاء له بقسمة سايكس بيكو 1916 ووعد بلفور 1917.

سورية تحت الاحتلال العثماني

تشير إلى سورية الطبيعية ( بلاد الشام) تحت الاحتلال العثماني المباشر وتصييرها من الولايات العثمانية، وقد دامت هذه الفترة سحابة أربعة قرون منذ أن انتصر السلطان العثماني سليم الاول على المماليك في معركة مرج دابق شمال حلب يوم 24 آب 1516م ،ودخل دمشق في 26 ايلول 1516، وحتى انتصار الشريف حسين بن علي ملك العرب وقوات الثورة السورية بقيادة ابنه الامير فيصل ودخولهم الى دمشق في تشرين الاول 1918 منهية نيف واربعة قرون من الاحتلال التركي الجائر وعصر الانحطاط والمظالم والبلص واخر المآسي شهداء 6 ايار 1916 على اعواد المشانق في دمشق وبيروت طالت احرار الشام والمتنورين ،

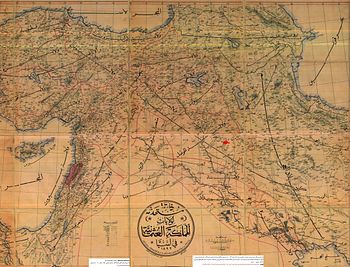

أبقى العثمانيون بلاد الشام ضمن تقسيم إداري واحد، وحتى مع تتالي تعقيد التقسيم الإداري ظلّت الإيالات والولايات تشمل مناطق جغرافيّة هي اليوم بمعظمها تتبع مختلف أقطار بلاد الشام وفق تقسيم سايكس بيكو، أي سورية ولبنان وفلسطين والاردن، اضافة الى مناطق ديار بكر وكيليكية التي ضمتها تركيا على طول الحدود الشمالية السورية بمساحة 18 كم2 ضمته تركيا الكمالية من عام 1918 على دفعتين. لذلك فإن الحديث عن سورية يشمل في عديد من المفاصل جميع دول الشام حسب التقسيم الحالي.

عرفت البلاد خلال القرنين 16 و17 ازدهارًا اقتصاديًا وسكانيًا، وساهم في ذلك كون قوافل الحج تجتمع في دمشق لتنطلق إلى الحجاز، وأغلب قوافل التجارة البرية نحو الخليج العربي والعراق تمر من حلب. استمر الوضع الاقتصادي خلال عهد ولاة آل العظم في القرن 18 جيدًا، لكن عهد الفوضى والحروب الأهلية بين الولاة ساد في ذلك الحين، فضلاً عن النزعات الاستقلالية أمثال ظاهر العمر واحمد باشا الجزار وفخر الدين المعني الثاني، إلى جانب إرهاق الشعب بالضرائب وهجمات البدو وانعدام الأمن وجور بعض الإقطاع المحليّ. في عام 1831 دخلت البلاد في حكم محمد علي باشا حاكم مصر. كان حكمه فيها حكمًا إصلاحيًا من نواحي الإدارة والاقتصاد والتعليم، إلا أن سياسة التجنيد الاجباري التي انتهجها أدت إلى تململ السوريين من حكمه، وقيام ثورات شعبية متتالية ضده بين عامي 1833-1837، وقد استطاع السلطان عبد المجيد الاول بدعم عسكري من روسيا القيصرية وبريطانيا والنمسا (التي كانت لاتريد دولة قوية في المشرق وتفضل بقاء الرجل المريض ( الدولة العثمانية)) استعادة بلاد الشام في عام 1840.

خلال المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني منذ 1840 وحتى 1918 ازدهرت البلاد ونمت طاقاتها الاقتصادية بسرعة وعرفت ازدهارًا ثقافيًا وسياسيًا كبيرًا شكل جناح النهضة العربية الأول في حين شكلت مصر الجناح الثاني. في المقابل، مع سياسة التتريك التي انتهجتها حكومة الاتحاد والترقي وبروز القومية العربية بيد المتنورين الشوام أخذت المطالبة بالإصلاح تتنامى، وعندما فشل إصلاح الدولة أعلن العرب الثورة في حزيران 1916 بدعم من الحلفاء وتمكن الجيش الذي يقوده فيصل بن الحسين من دخول دمشق أواخرايلول 1918. بعد انسحاب العثمانيين، قامت الملكة العربية السورية تحت حكم الملك فيصل بن الحسين بمبايعة المؤتمر السوري العام 1920، ولكنها لم تعمر طويلاً وانتهت في معركة ميسلون لتقسم بلاد الشام بعدها وتوضع تحت الاستعمارين الانكليزي والفرنسي وتسهيل تنفيذ وعد بلفور بانشاء كيان يهودي في فلسطين. وبقي التأثير العثماني وليس عجبا فحكم مباشر لمدة اربعة قرون لابد انتبقى آثاره على بلاد الشام.

التاريخ

في 24 آب 1515م وقعت معركة في مرج دابق بينالعثمانيين بقيادة السلطان سليم الاول والمماليك بقيادة السلطان قانصوه الغوري، وخلال المعركة انسحب عدد من الأمراء المحليين والولاة المماليك والتحقوا بالعثمانيين وكان منهم جان بردي الغزالي نائب دمشق وجمال الدين اليمن شيخ تنوخ والأمير منصور الشهابي أمير الشهابيين في حوران وحاصبيا وفخر الدين امير الشوف وعساف التركماني أمير كسروان، وقد بدأت عملية الانسحاب عندما مالت الكفة لصالح العثمانيين.

بعد النصر العثماني، اتجه السلطان وجيشه والأمراء الذين والوه إلى حلب حيث استقبله أهلها سلمًا في 28 آب 1516، وتجمعوا في الميدان الأزرق حيث قام محافظو قلعة حلب بتسليمه مفاتيحها صاغرين له، واستولى فيها على خزائن قانصوه الغوري وكانت تضم مبالغ كبيرة من المال وكنوز لاتقدر بثمن كما خرج الخليفة العباسي المتوكل وقاضي القضاة الثلاثة واستقبلهم السلطان سليم فأجلس الخليفة إلى جانبه ولكنه اتخذ اجراءات احترازية لمنعه من الهرب.

كما عيّن أحد قادته وهو جه أحمد باشا واليًا عليها، وبهذا أصبحت حلب أول ولاية سورية عثمانية، كما عيّن كمال جلبي قاضيا فيها.

بعد أن أقام السلطان سليم في حلب عدة أيام، انطلق نحو دمشق عبر طريق تدمر، فوصل حماه حيث قام واليها بتسليم مفاتيح القلعة إلى رجاله، وعهد سليم إدارتها إلى كوزلجه قاسم باشا، ثم تقدم الجيش نحو حمص حيث دخلها دون مقاومة، واتخذ من المدينة مركز سنجق وعهد إدارتها إلى هتمان أوغلي، كما وضع سليم قوات كافية في كل من حماة وحمص لحمايتهما، وصل السلطان غوطة دمشق في 27 ايلول من العام ذاته وأقام مضاربه في الموقع المسمى «مصطبة السلطان» وأقام فيها اثني عشر يومًا، ثم دخل دمشق حيث نزل القصر الأبلق. وكان المماليك قد عينوا الأمير العربي ناصر الدين واليًا على المدينة، إلا أن خاير بك أقنعه بالاستسلام للعثمانيين ففعل، وقام الأهالي مع الأمراء باستقبال السلطان سليم، فثبت الأمراء على إقطاعاتهم الموروثة؛ وقد نقل أن السلطان أعجب ببلاغة فخر الدين وعينه متقدمًا على جميع أمراء سورية المحليين وكلفه بحل الخلافات الناشئة بين أمرائها. وباستثناء معركة مرج دابق، فُتحت جميع مدن الشام سلمًا ودون أي مقاومة إلا في الرملة وغزة، وتوافد أعيان العرب وشيوخها وأمراؤها من حمص وحماه وطرابلس وصفد ونابلس والقدس وحوران حاملين موادا تموينية وتسابقوا في خطب ود السلطان. وفي الجامع الاموي خوطب السلطان سليم للمرة الأولى بلقب «خادم الحرمين الشريفين» حسب بضع روايات، وهو لقب كان حكرًا للخليفة العباسي الذي يملك ولا يحكم في القاهرة، لاحق السلطان سليم فلول المماليك في مصر وكسرهم في معركة الريدانية سنة 1517 مستوليًا بذلك على مصر ثم عاد إلى دمشق وأقام فيها نحو ثلاثة أشهر قضاها في الترتيبات الإدارية، فجعل من حلب عاصمة ولاية تشمل بلاد الشام، وثبّت وعيّن حكامًا جددًا واحتفظ لنفسه بغلال وعوائد وادي العاصي وسهيل البقاع نظرًا لكونها من أخصب أراضي البلاد، وقام بإعادة تنظيم الضرائب وأعلن المذهب الحنفي مذهبًا رسميًا للبلاد، كما أمر بترميم الجامع الأموي و حي الصالحية.

ما بعد سليم الأول

في سنة 1520 وإثر وفاة السلطان سليم الأول، أعلن جان بردي الغزالي نائب دمشق الثورة على العثمانيين باسم «الملك الأشرف» من الجامع الأموي في دمشق منتهزًا شغور الحكم في القسطنطينية، وأمر بضرب النقود باسمه وتحالف مع خاير بك والي مصر، وربّما يعود سبب تعاطف الدمشقيين مع الغزالي إلى نقل مركز البلاد إلى حلب. تعاطفت عدة مدن سوريّة مع ثورة دمشق ودخلت في طاعة الغزالي كل من حمص وحماة وطرابلس ولكن حلب لم تؤيد الغزالي، وأرسل السلطان الجديد سليمان القانوني جيشًا بقيادة واليها فرهاد باشا – أو فرحات باشا – لقمع الغزالي ومحاربته، وهو ما تمّ لجيش الباشا إثر معركة القابون في 27 كانون الثاني1521 والتي قتل فيها الغزالي. يقول المؤرخ والمدرس في جامعة هارفرد فيليب حتي أن ما حلّ بدمشق بعد تمرد الغزالي على يد جيش سليمان أقسى مما فعله تيمرلنك، فقد أبيد ثلث المدينة وغوطتها إبادة كاملة، وسرح كبار موظفي الدولة من أبناء البلد وعيّن أتراك بدلاً منهم.

رغم هذا التمرد، لم يتوقف اهتمام العثمانيين بدمشق، فقد أمر السلطان سليمان القانوني سنة 1554 ببناء التكية السليمانية، ويعتبر تشييدها من الشواهد المبكرة على أعمال العثمانيين العمرانية في البلاد، وكانت وظيفتها الأساسية إعالة فقراء القوم ومحتاجيهم فضلاً عن كونها مسجدًا ومدفنًا ومدرسة، وازدهر بقربها سوق شهير. كذلك فقد نالت سورية خلال ولاية لالا مصطفى باشا مزيدًا من النمو مع بناء سوق السنانية، وفي سنة 1526 قام العثمانيون بأول مسح للأراضي والسكان ولضرائب ولايتي سوريا حاليًا في دمشق وحلب، كما أن الوثائق العثمانية تبرز بوضوح الاستقرار في الريف والازدهار في المدن خلال السنوات الخمسين الأولى للحكم العثماني، إذ نمَت القرى وتوسعت المدن بعد أن كادت تندثر إثر سقوط الحكم المملوكي. وهكذا أخذت تظهر الآن قرى جديدة وأخذت القرى القديمة تنتعش وتتطور، مما أدى إلى زيادة كبيرة لعدد السكان في العقود الأولى، ففي سنجق دمشق على سبيل المثال، استنادًا للسجلات العثمانية زاد عدد القرى من 844 قرية سنة 1521 إلى 1129 قرية في سنة 1569. وفي سنة 1571 شُرع ببناء مسجد درويش باشا في الشارع المستقيم ثم مسجد سنان باشا سنة 1588 ويذكر أن حي الميدان كان خارج المدينة آنذاك. مع نهاية القرن16 كان عدد سكان المدينة حوالي 57,000 نسمة وبلغ العدد خلال القرن 17 حوالي 80,000 نسمة. في الوقت ذاته كان عدد سكان حلب قرابة 50,000 نسمة ومع ذلك فإن موقع المدينة الرابط لطرق التجارة البرية مع الخليج العربي والهند من ناحية، وكونها حلقة الوصل بين الاناضول والأستانة من جهة ومصر والحجاز وبلاد الشام من جهة ثانية أكسبها أهمية تفوقت خلالها على دمشق. أما سائر المدن السوريّة كحمص واللاذقية والقدس فلم تكن أكثر من بلدات كبيرة لا أهمية سياسية لها. كانت تجارة سوريا عمومًا تتم عن طريق مينائي طرابلس وبيروت، وباستثناء مرافئ الصيادين فقد خلت بقية مدن الساحل السوري مثل اللاذقية وطرطوس وغزة وصيدا ويافا وجبلة وبانياس من أية مرافئ للسفن. شهد القرن16تطورات إدارية فاستحدثت ايالة دمشق وعاصمتها دمشق وايالة طرابلس الشام ، وأسقطت عن كلا الإيالتين الضرائب السنويّة لقاء قيام إيالة سوريا ومقرها دمشق بخدمة قوافل الحجيج السنويّة وقيام إيالة طرابلس بتأمين الطعام والشراب للحجيج، وألزمت الإيالتان بضرائب الولاة والإقطاعيين فقط دون ضرائب الباب العالي.

القرن السابع عشر

الامير فخر الدين المعني الثاني

شهدت هذه الفترة تصاعد نفوذ الأمراء والعمال المحليين. كان فخر الدين المعني الثاني قد غدا أمير الشوف سنة 1590 واستطاع توسيع حدود إمارته باسطًا سيطرته على الأراضي الممتدة من المتن الشمالي التابع لولاية دمشق، وحتىعكا وجبل الكرمل بما فيها بيروت وصيدا أما شرقًا فوصل حتى تدمر بما فيها مدن كحمص؛ أسس فخر الدين جيشًا نظاميًا قويًا وبنى الحصون وشيّد القلاع واعتنى بالتجارة والزراعة وتربية دود القز وصناعة الحرير وأبرز معاهدة تعاون وصداقة مع أميرتوسكانا في ايطاليا سنة 1608، اقتصرت تبعية فخر الدين الفعلية للدولة على دفع الأتاوة السنوية وهي أتاوة قليلة نسبيًا إذا ما قورنت بمدخوله، وقد أثار نفوذ فخر الدين المتنامي مخاوف السلطان العثماني وتم تكليف حافظ باشا والي دمشق بالقضاء على فخر الدين بمعاونة من أربعة عشر باشا، حصل ذلك سنة 1613 وبنتيجة هذه الحملة غادر فخر الدين لبنان إلى منفاه الاختياري في إيطاليا، وفي العام نفسه وقعت في حوران جنوب سورية حاليًا فتنة دامية بين اليمنية والقيسية استمرّت عامًا كاملاً على شكل مناوشات بين الجانبين، وتقاتل المعنيون وبنو سيفا في لبنان ودمرت حاصبيا ودير القمر، ولم يفلح حافظ باشا في تهدئة الأوضاع فعُزل، غير أن خلفاءه مصطفى باشا وأحمد باشا الكجك وسواهما فشلوا في إعادة الأمان للبلاد وأدى ذلك إلى تضرر كبير للتجارة. في سنة 1618 عاد فخر الدين إلى جبل لبنان وتسلّم شؤون الإمارة المعنيّة من جديد.

خلال القرن 17 أيضًا نجح العثمانيون بالقضاء على الإقطاعيات والإمارات الوراثية العربية شمال حلب، وأقطعت الأراضي بدلاً من العائلات المحليّة للانكشارية وكبار الفرسان العثمانيين المعروفين باسم سباهية، أما بقية أنحاء البلاد فقد ظلت الإقطاعيات المتخاصمة التي تستنزف مقدرات البلاد واستقرار الولايات على حالها، رغم أن بعض المؤرخين أشاروا إلى أنّ إلغاء الإقطاعيات وإخضاعها للجيش «فيه تغليب للعنصر التركي على العنصر العربي»، وبالتالي تعتبر هذه الفترة بداية نشوء قضية الاقاليم السورية الشمالية. إذن فإنه مع القلاقل الأمنية في إيالة دمشق، وفقر إيالة طرابلس التي كان قسم كبير من سكانها في جبال وسهول اللاذقية وطرطوس من العلويين الفقراء والذين لم ينالوا رعاية واهتمام الدولة في ظل الاختلافات المذهبية، فإن ولاية حلب فضلاً عن أهميتها المكتسبة منذ الفتح العثماني، كانت تنعم بأفضل الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ويقول قسطنطين بازيلي أن مشكلة التصحّر نتيجة التقلبات السياسية وإهمال الريف أخذ بالظهور والتسارع خلال تلك المرحلة «آكلاً بالتدريج التربة الخصبة في الجانب الشرقي لسورية».

كانت قوة فخر الدين منذ عودته وبسط نفوذه على لبنان ومناطق واسعة من سورية فضلاً عن الجليل تثير مخاوف الباب العالي حول نوايا الأمير الاستقلاليّة، رغم الأمن الذي أعاده فخر الدين وإيقافه الفتن بين اليمنية والقيسية وسواها من مكونات المجتمع السوري. في سنة 1635م أرسل السلطان والي دمشق أحمد باشا الكجك، على رأس جيش ضخم نحو جبل لبنان، وأرسل أيضًا الأسطول بقيادة القبودان جعفر باشا. هُزم الأمير فخر الدين وسيق مع ثلاثة من أولاده إلى الاستانة، ولتهدئة خاطر السكان أقرّ السلطان ابن أخ فخر الدين الصغير ملحم أميرًا للجبل، لكن الشعب لم يُسر لهذا التعيين، ووقعت على إثر هذه القلاقل اضطرابات أمنية أعدم في إثرها فخر الدين وأولاده في العاصمة يوم 13 نيسان 1635 بتهمة « الزندقة» رغم أن السلطان كان قد أكرم وفادة الأمير أول وصوله إلى القسطنطينية.

بعد خلع فخر الدين، عادت الاضطرابات الأمنية من جديد وانهارت زراعة الجبل وتجارته وتكرر القتال بين القيسية واليمنية، وأنشئت إيالة صيدا – وقد نقل مركزها لاحقًا إلى عكا ومن ثم دمجت مع ايالة طرابلس الشام في ولاية بيروت – سنة 1660 لمراقبة جبل لبنان ومدنه الساحلية بعد أن كان مصدر الفتن القبلية بين مختلف الإقطاعيات الوراثية الصغيرة. تكررت المعارك المسلحة في ولايتي طرابلس ودمشق بين الطرفين عامي 1664 و1667، واضطهد الشيعة والعلويون بأمر من والي طرابلس في 1680م وطبقت إجراءات تمييزية بحق المسيحيين سنة 1681م بأمر السلطان مصطفى الثاني. في عام 1697م انقرضت سلالة المعنيين بوفاة الأمير أحمد المعني دون أن يترك وريثًا، وفي عام 1700م برز ظاهر العمر كحاكم على صفد والجليل وتحول إليه مركز ثقل الساحة السورية في القرن 18م، تماما كما كان فخر الدين في القرن 17م.

وبالنظر لوضع بادية الشام والمدن الفراتية في القرن 17م، يُلاحظ أن أغلب المدن الحالية كالبوكمال ودير الزور والميادين والرحبة لم تكن قائمة بعد، وأن أغلبية السكان المطلقة كانت من البدو وليس من سكان الحضر ريفًا أو مدنًا. وكانت هذه القبائل كما يرى المؤرخ عبد القادر عياش، وهي من العرب والأكراد، مصدر إقلاق الأمن على حدود المدن العثمانية وعلى الجيوش والقوافل التجارية السالكة بين العراق والشام. لذلك سعى السلطان سليمان عام 1566م إلى توطيد الأمن باستحداث ولاية خاصة أسماها «إيالة الرقة». لم يكن هناك مدينة الرقة التي تعود للعصر السلوقي بل كانت خرابًا، لكن موقعها المتوسط وأراضيها الخصبة نبّها العثمانيين لأهمية إعادة إعمارها سيّما بعد فتح العراق، بحيث تكون مركزًا يشرفون عن طريقها على القبائل ويؤمنون مواصلاتهم إلى العراق فضلاً عن كونها قاعدة على طريق الجيش العثماني في حال اندلعت الحرب مع الصفويين في ايران. لسوء الحظ، رغم هذه الإجراءات التي اتخذها السلاطين منذ بداية العهد العثماني بهدف فرض السيطرة على المنطقة، بقيت الحالة الأمنية مضطربة والسلطة الحقيقية في يد العشائر، وكثيرًا ما كان يتعذر على الوالي الإقامة في الرقة فكان يقيم في حلب وكثيرًا ما كانت تجمع ولاية الرقة لولاية ديار بكر أو ولاية حلب بحيث يتولاهما وال واحد. في سنة 1607 ثارت الرقة على السلطان محمد الثالث على يد عبد الحليم قره يزيد جي، وعُين على إثر الثورة شرف باشا واليًا عليها وظلّ في منصبه حتى 1623 حين تسلّم بوستان باشا. وفي 1664 ثارت الرقة مجددًا وقتل الثوار واليها ابن الصدر الأعظم محمد باشا الطيار. وفي سنة 1670 أصبح سعد الدين باشا العظم واليًا عليها، وتمكن آل العظم لاحقًا من مد سيطرتهم إلى ثلاث ولايات شاميّة أخرى هي سوريا وطرابلس وصيدا، وكان سعد الدين باشا قد استطاع استعادة المنطقة من مماليك العراق والقضاء على نفوذهم في الولاية.

القرن الثامن عشر

عهد ولاة آل العظم

يعتبر القرن 18 قرن ركود وتدهور في الدولة العثمانية على مختلف الأصعدة، قبل محاولات البعث والتجديد في القرن 19. كانت سورية في هذا القرن كغيرها من أجزاء الدولة تعاني من سوء الوضع الاقتصادي وتراجع الأمن والتقلبات السياسية فضلاً عن التمردات ونزعات الاستقلال لدى بعض الولاة. يُستثنى من هذا التدهور فترة حكم ولاة آل العظم على ولاية سورية، والذين امتازوا بكونهم من الولاة الإصلاحيين ومن أهل البلاد إذ ترجع عائلة العظم في جذورها إلى حماه على العكس من أغلب الولاة المعينين سواءً أكانوا أتراكًا أم من غيرها من جنسيات الدولة. وقد استطاع إسماعيل باشا العظم الذي غدا واليًا عام1724م ودعي «خير وال عرفته البلاد»، كسب ثقة الباب العالي وعُين ابنه واليًا على طرابلس وابنه الثاني واليًا على صيدا كتأكيد على وحدة هذه الولايات الثلاث من ناحية ولدوام ارتباط مشاكلها وحياتها ببعضها البعض فضلاً عن دوام التنسيق فيما بينها. ويعود لإسماعيل باشا تشييد قصر العظم عام 1749 والذي اعتبره فيليب حتي «أروع أثر عربي في القرن الثامن عشر».

لسوء الحظ، فإن القتال بين القيسين واليمنيين والجنبلاطيين واليزبكيين وأولاد العم في الاسرة الشهابية كان أبرز سمات أواسط القرن، يضاف إلى ذلك تمرد الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منطقة الدرعية في حائل بدءًا من عام 1747، والذين استطاعوا السيطرة على مكة والمدينة، وأقفلوا طريق الحج بوجه قوافل الحجاج ولم يستطع ولاة دمشق المكلفين تأمين الحجيج ردع مقاتلي الوهابية وأنصارهم من قبائل البدو، وقد قام قطاع طرق بدو عام 1757 بمهاجمة قافلة الحج التي كانت تتكون من ستين ألف حاج ونهبوا ممتلكاتها بما فيها كساء الكعبة

، وكان من بين القتلى والدة السلطان عثمان الثالث وكان الحادث أن يودي بحكم السلطان ذاته لتذمر رجال الدين في الدولة، ورغم هذه التطورات فقد فشلت الدولة ومعها ولاتها في سورية من تأمين قوافل الحج أو إعادة بسط السيطرة على الحجاز، وانخفض عدد الحجيج من 50 ألف حاج سنويًا بالمتوسط إلى نحو ألفين فقط، وذلك أثر عميق التأثير على اقتصاد دمشق بشكل سلبي، إذ كانت المدينة كنقطة تجمع على طريق الحج، تعتمد على هذه القوافل السنوية في تنشيط علميات البيع والشراء، وإدخال قطع نقدي جديد، وبالتالي اختفى بفضل هذا التمرد الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به المنطقة. كما أن إحدى نتائج التمرد كان إنهاء حكم آل العظم على ولايات سورية وصيدا وطرابلس بعد عزل أسعد باشا العظم الذي مكث واليًا أربعة عشر عامًا مع أخويه عن طرابلس وصيدا، وعيّن حسين باشا مكي، كما أدت تلك الأحداث إلى اندلاع اقتتال بين فرسان اليرلية والقبيقول وكلاهما من فرق والمنظمات العسكرية العثمانية، وما رافقها من عمليات سلب ونهب، عمومًا، لم يكن هجوم البدو على قافلة الحج هو الوحيد فقد تكرر تسعة عشر مرة في القرن الثامن عشر نجح ست منها وراوح بين النجاح والفشل ثلاث وفشل عشرة حملات، وهو ما يعكس «ضعف الدولة مقابل ازدياد شوكة قبائل البدو».

عهد ظاهر العمر

خلال هذه الفترة ذاتها في أواسط القرن، برز ظاهر العمر صاحب صفد والجليل عام 1750م بقليل من المال دفعه إلى والي صيدا مكّنه من الاستيلاء على عكا ، وأخذ يعمل على تطوير مدينته التي غدت مركز تصريف الحاجيات التي يسرقها البدو وقطاع الطرق من القوافل العابرة سواءً بين دمشق والحجاز أو بين دمشق ومصر، لم يشأ الباب العالي عودة إمارة قوية وشبه مستقلة إلى سوريا فعيّن عثمان باشا واليًا على سوريا بصلاحيات استثنائية، وعين ابني عثمان باشا واليين على صيدا وطرابلس تأكيدًا للعرف الذي ساد مع ولاة آل العظم، وقد حشد عثمان باشا جيشه لمحاربة ظاهر قرب نابلس لكنه فشل في القضاء عليه، وكانت تلك الواقعة بداية أعمال العداوة بين الشيخ صاحب عكا والحكومة العثمانية.

تحالف ظاهر مع علي بك الكبير والي مصر وأعلنا سوية التمرد على الدولة العثمانية، واحتل الجيش المصري غزة والرملة ومنها اتجه نحو دمشق، حيث لاقى جيوش ولايات سورية وطرابلس وصيدا وكسر الجيش المصري ومعه جيش ظاهر عمر الجيوش العثمانية الثلاثة ودخل دمشق عام 1771، سلمًا ومنح الأمان للشعب، أما عثمان باشا فقد هرب إلى حمص، غير أن الجيش المصري وكانت قد دخلت في حوزته جنوب سورية برمتها، قد تخوّف من ردة فعل السلطان، ولذلك آثر الانسحاب من سورية وقفل عائدًا إلى مصر. اضطر ظاهر العودة بدوره إلى عكا، أما عثمان باشا فقد عاد إلى دمشق وجنّد جيشًا لملاقاة ظاهر العمر للقضاء عليه. التقى الجيشان في نيسان 1772 وكُسر جيش عثمان باشا وتبعثر وكان أغلب أفراده من الاكراد، وانتصر ظاهر العمر الذي كان قد تحالف مع الشيعة في جنوب لبنان، وقد ذعر من هذا التحالف درويش باشا والي صيدا وابن عثمان باشا فهرب إلىدير القمر عاصمة الجبل هربًا من مقر ولايته، وفي الآونة نفسها كانت الحرب الروسية العثمانية قد انتهت لمصحلة الروس، وانشغل الباب العالي بنبأ هزيمته عن أوضاع سورية المتعثرة. إبّان هذه التطورات وقعت في سورية وجبل لبنان وجبل عامل صدامات شتى على أسس مذهبية بين الشيعة والدروز، وحاول ظاهر العمر استمالة أمير جبل لبنان، منصور الشهابي، لصالحه لكنه فشل، وظلّ الشهابيون مخلصين للعثمانيين، وفي غضون الاقتتال الدرزي الشيعي انسحب شيوخ العقال الدروز من صيدا بعد أن هزم أمير الجبل في معركة مع جيش العمر قرب النبطية وهو ما عنى فعليًا القضاء على آخر مقاومة أبدتها السلطة العثمانية الرسمية ضد ظاهر، وسيطر الأخير على صيدا.

نظرة عامة على الوضع يفسّر ما كان يجري في الدولة العثمانية حينها: تمرد الانكشارية في العاصمة على السلطان مصطفى الثالث، وغرق الأسطول العثماني بالمدافع الروسية بشكل كامل أو كاد، واستولت روسيا على حصون عثمانية على ساحل البحر الاسود وانتفضت اليونان للمطالبة باستقلالها، ولم تعد مصر في ظل المماليك ولا شبه الجزيرة العربية في ظل الوهابيين وجنوب بلاد الشام في ظل ظاهر العمر تعترف بسلطة الباب العالي.

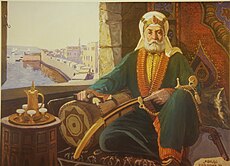

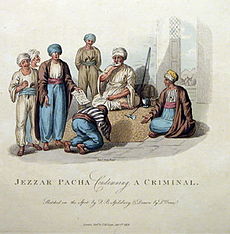

عهد أحمد باشا الجزار

في عام 1772 توفي عثمان باشا وعيّن عثمان باشا آخر واليًا على سورية مضافًا إليه لقب سر عسكر، وطلب إليه تحقيق السلام في سورية من قبل السلطان؛ حاصر عثمان باشا الجديد صيدا وكاد أن يستعيدها لولا تدخل الأسطول الروسي لصالح ظاهر العمر، وللمرة الثانية هُزم الدروز الذين والوا عثمان باشا على يد الشيعة موالي ظاهر العمر، ولمنع تقدم الروس واحتلالهم بيروت، عيّن والي سورية احمد باشا الجزار سيدًا عليها وزوده بجيش صغير من ثلاثمائة مغربي.

بعد ثلاث سنوات في عام 1775 عاد المصريون ثانية إلى سورية هذه المرة بجيش قوامه ستون ألف رجل وبقيادة محمد بك المكلّف من قبل السلطان إخضاع ظاهر العمر، وهو ما تم له في اذار 1775 عندما استولى على عكا، بعد أن دمّر حيفا ويافا وجبل الكرمل. لم يكن محمد بك مخلصًا للسلطان وكان يسعى لضم جنوب بلاد الشام لأملاكه في مصر، إلا أن المنية عاجلته في حزيران 1775، وقد عيّن الباب العالي حسن باشا قائد الأسطول حاكمًا على سورية، وهو من استطاع الظفر بقتل ظاهر العمر الذي كان مختبئًا في حوران، وتؤكد تقارير رسميّة أن الجيش العثماني نقل من خزائن عكا إلى الباب العالي أربعين مليون قرش وكثير من المجوهرات قدر أحدها منفردًا بمئتي ألف قرش وهو خنجر مصري مطعم، طبعًا هذا لا يشمل ما احتفظ به محمد بك لنفسه عند فتح عكا وحسن باشا عن تسلمه زمام الولاية من الثروات.

عمد حسن باشا للعفو عن الشيعة الذين ساندوا العمر وسعى لمصالحتهم مع الدروز، وبعد أقل من عام في 1776 عُين أحمد باشا الجزار واليًا على صيدا واستدعي حسن باشا إلى العاصمة، وربما فإن الجزار قد دفع رشاوى في البلاط السلطاني لتزكية اسمه، كان حكم الجزار قاسيًا فقد أضنك الشعب بالضرائب وضاعف أتاوة الإقطاعيات حتى وصلت أتاوة جبل لبنان إلى مليون قرش، وقمع بدو الاردن وانتزع منهم مائة ألف رأس من الخيل والبقر والإبل كأتاوة وأمر سكان المدن بشرائها لتأمين نقده، كذلك فقد احتكر التجارة وعرف عنه أنه قطع أنف وأذن وزير ماليته حاييم اليهودي «على سبيل المزاح». وفي عام 1780 عين واليًا على دمشق فجمع ولايتين إلى شخصه، لكنه ظل مقيمًا في عكا، ورفض بعد تعيين والي جديد على دمشق التنازل عن بعض النقاط الهامة خارج حدود ولاية صيدا واستطاع بعزمه أن يعود واليًا على سوريا عام 1790، وفي عام 1793 أصيبت البلاد بقحط وجفاف، ولكن الباشا ورغبة منه بإضعاف نفوذ الامراء الشهابيين، رفض توزيع القمح في جبل لبنان «فحصدت المجاعة قرى بأكملها»، واستطاع أن يفرض سيادته كذلك على العلويين المقيمين على الساحل السوري، وفي عام 1782 شن حربًا على خليل باشا والي طرابلس بعد أن عرف أنه يؤلب البلاط السلطاني عليه وقتله؛ كذلك فقد استجلب الجزار أعدادًا كبيرة من الأكراد وجعلهم قوام جيشه لأنه لم يأمن جانب أبناء البلاد، وفي شباط 1779 كلفه السلطان بصد الحملة الفرنسية على سورية والتي كانت قادمة من مصر التي احتلها نابليون بونابرت. وساعده كل من الباب العالي والأسطول الإنكليزي واستطاع الجزار هزم نابليون على أسوار عكا وأراد القضاء على إمارة الشهابيين لتعاطفهم مع الفرنسيين، واستطاع احتلال دير القمر وخلع الأمير بشير الثاني الشهابي ، لكنه لم يتمكن من تحقيق كامل مآربه بسبب تحالف الأمير مع الإنكليز من ناحية، وبسبب الجيش الضخم الذي أرسله السلطان وقوامه مئة وخمسين ألف رجل بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضياء باشا لاستعادة مصر من الحملة عن طريق سوريا، وهو ما جعل الجزار آخر أيامه يخشى ويعتدل في مواقفه، وقبل وفاته عام 1804 كان قد كُلف بحماية قوافل الحج من البدو.

أوضاع ولاية الرقة

استطاع أحمد باشا الجزائر بسط نفوذه على ولاية الرقة التي تشمل بادية الشام والجزيرة السورية عام 1787 لكنه عُزل عن الولاية بعد فترة قصيرة، وبكل الأحوال فإن أوضاع الرقة والمنطقة الفراتينة في القرن الثامن عشر لم يتحسن بصورة ملحوظة عما كان عليه الوضع في القرن السابق، من ناحية تكرر الثورات والقلاقل الأمنية، أكبر هذه الثورات كانت ثورة تيمور باشا عام 1790 وهو شيخ إحدى القبائل الكردية في المنطقة، والتي تعتاش من التجوال وتربية الماشية، وقد كان لتيمور من النفوذ على القبائل الأخرى ليس فقط في منطقة الفرات بل حلب وديار بكر أيضًا، بحث فرض الضرائب على القرى والقبائل في هذه المناطق، واحتفظ بها لنفسه واستولى على جميع المراكز الحكومية الواقعة في ولايات حلب وديار بكر والرقة وأخذ في المراحل المتقدمة من عصيانه بسلب القوافل وشن الغارات على السكان فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم بما فيها حلب نفسها. ولذلك فقد أناط السلطان بوالي بغداد سليمان باشا أمر القضاء عليه، على أن يعاونه والي الرقة مصطفى باشا الكوسا وواليي حلب وديار بكر، وقد حشد سليمان باشا جيشًا قوامه ثلاثون ألفًا وتوجه شمالاً إلى الموصل ومنها إلى اورفة حين هرب تيمور وتشتت أتباعه. وقد وقعت الحرب بين واليي الرقة وبعداد حول طرق اقتسام أموال تيمور باشا، وانتهى القتال بعزل والي الرقة لمصلحة بغداد، وفي عام1800 عين تيمور باشا المتمرد سابقًا واليًا على الرقة بعد أن عفا عنه السلطان ومنح له لقب الوزارة.

القرن التاسع عشر

زمن الفوضى وصراع الولاة

فشلت حملة الصدر الأعظم علىمصر ورغب الباب العالي بإضعاف نفوذ الجزار بتعيين باشوات في حمص وحماه وغزة بحيث يزيد عدد الولايات السوريّة، غير أن الشيخ دنش شيخ إحدى أكبر قبائل بادية الشام طرد الواليين المقيمين في حمص وحماه، وكذلك فشل يوسف باشا العظم الذي عُين مع بداية القرن واليًا على طرابلس الشام في الدخول إلى مركز ولايته ومباشرة مهامه. كانت قوافل الحج والتجارة لا تزال تتعرض للهجوم من ملاحدة البدو، وكان الجزار لا يزال يحيك المؤامرات على باشا دمشق ليضمها إلى أملاكه، وهو ما نجح به قبل عام من وفاته أي في عام1803، كذلك كلف بأمن قافلة الحج. لم يُسعَد سكان دمشق بتعيين الجزار واليًا عليهم للمرة الثالثة، واشتكوا إلى الباب العالي وأغلقوا أبواب مدينتهم في وجه مندوب الجزار سليمان باشا، لذلك فرضت عليهم غرامات طائلة وتمت مصادرة أجزاء من أملاكهم.

توفي الجزار في نيسان 1804 وكلّف السلطان إبراهيم باشا والي حلب مهمة الاستيلاء على ولاية صيدا لمنع انتقال إرث الجزار من ناحية والسيطرة على ثرواته من ناحية ثانية، غير أن سليمان باشا أحد قادة جيش السلطان قد سبق بمعاونة حاييم اليهودي وزير مالية الجزار واستطاع بسط سيطرته على المنطقة مُفشلاً مخطط والي حلب. كان الوهابيون قد فرضوا سيطرتهم على مكة والمدينة مجددًا وعزلوا واليها وعينوا وال جديد عليها ولم يعترفوا بسلطة الباب العالي، ووصلت غارتهم إلى حوران والمناطق الجنوبية من سورية، وكان ولاة سورية يشترون أمن دمشق من قادة الوهابيين وكذلك يشترون السماح لقوافل الحجاج بزيارة مكة بمبالغ طائلة؛ عيّن السلطان أمير يوسف الدالي باشا وهو أحد قادة الجيش الذي كسر الوهابيين عدة مرات، وكذلك كسر تمرد العلويين والاسماعيليين في جبال الساحل وفرض عليهما أتاوة كبيرة، واليًا على سوريا، وفي الوقت نفسه تمرّد والي طرابلس مصطفى بربر الذي لم يعترف بالسلطان فذهب إليه دالي باشا وأرغم مصطفى باشا الفرار إلى عكا. وهناك تحالف والي طرابلس الفار مع سليمان باشا والي صيدا، وحاصرا دمشق، واستطاع سليمان باشا السيطرة عليها طاردًا الدالي باشا عام 1815. وتزامنًا مع ذلك كان أمراء العائلة الشهابية قد اعتنقوا المسيحية وانضموا إلى الكنيسة المارونية، واحفتظوا بدينهم الجديد سرًا حتى قدوم الحكم المصري.

في عام 1820 توفي سليمان باشا وعُين عبد الله باشا خلفًا له، وفي العالم نفسه اندلعت أول ثورة فلاحية ضد الإقطاع في سورية انطلقت منبشري في شمال لبنان حاليًا، وذلك ردًا على فرض أمير الجبل بشير الثاني الشهابي ضرائب إضافية على الفلاحين بطلب من عبد الله بشا الذي فرض سيطرته على ولايتي طرابلس وصيدا مجتمعتين، أي أن الساحل السوري من اسكندرون وحتى غزة دخل ضمن أملاكه؛ وبعد جمعه الولايتين لشخصه عكف عبد الله باشا على محاربة درويش باشا والي دمشق للسيطرة على ولايته، والذي كان صدرًا أعظم سابق، حاصر دمشق.

كان عبد الله باشا كارهًا للمسيحيين والدروز وفرض عليهم ضرائب باهظة حتى اضطر الكهنة لصهر فضة وذهب الكنائس لدفعها، في حين كان دوريش باشا متسامحًا معهم، ولذلك قاد الأمير بشير الشهابي جيشًا بقوام عشرة آلاف مسيحي ودرزي وهبط إلى دمشق المحاصرة نصرة لواليها؛ كانت حرب الاستقلال اليونانية في أوجها وقد أعدم في الاستانة بطريرك القسطنطينية المسكوني بتهمة التعامل مع الثائرين وعدم وقف الثورة اليونانية، وطالب «رعاع دمشق» كما وصفهم قسطنطين بازيلي بإعدام بطريرك انطاكية للروم الارثوذكس ومقره في دمشق، لكن درويش باشا رفض، بالمقابل فشل عبد الله باشا في اقتحام دمشق، وكلف السلطان محمود الثاني درويش باشا ومعه واليي حلب وأضنة القضاء على عبد الله باشا والي صيدا وطرابلس المتمرد، وحاصر الجيش عكا قاعدة الباشا الثائر، لكن السلطان عاد وعفا عنه. وسرعان ما جهز حملة شبيهة بعد عام لتمرد عبد الله باشا مجددًا ونهبه الخزائن السلطانية، هذه المرة كان الجيش مؤلفًا من خمسين ألف جندي يقوده درويش باشا ومعه ستة ولاة آخرين، وقبيل تحقيق النصر استحصل محمد علي باشا والي مصر عفوًا عن ثائر عكا من السلطان، بعد أن سُلخت من أملاكه ولاية طرابلس واكتفى بولاية صيدا. لكن الحالة لم تتحسن بين دمشق وعكا، إذ كرر عبد الله باشا هجوماته على مناطق تابعة لولاية سوريا منها نابلس التي حاصرها وأجبر حاميتها على الاستسلام وهدم حصنها.

في عام 1829 انتهت الحروب الروسية العثمانية بمعاهدة أدرنة، وتفرع السلطان محمود الثاني للقضاء على ولاته المتمردين، وفي عام 1830 وقعت في حلب فتنة عظيمة أفضت لاستئصال الانكشارية والذين سيطروا طويلاً على الحياة السياسية فيها، وفي شباط 1831 قامت في دمشق ثورة عارمة بعد إعلان فرمان سلطاني بفرض ضريبة جديدة اعتبرها السكان باهظة؛ رفض السكان دفع الضريبة وكانت ضاحية الميدان بدمشق تشكل نواة المنتفضين، وهي من الأحياء ذي الغالبية الفقيرة. كان والي دمشق الجديد سليم باشا قد هرب بنتيجة الثورة واختبأ في قلعتها فحاصره الثوار وبعد ستة أسابيع من الحصار انضم خلالها وجهاء المدينة إلى الثورة، اقتحم الثوار القلعة وقتلوا الوالي وحاشيته وأفراد أسرته وسحلوا جثته في شوارع دمشق جارين إياها من حي إلى حي.

عينت السلطات العثمانية واليًا جديدًا على سورية هو علي حاجي باشا، لكن سلطاته كانت ضعيفة، يضاف إلى ذلك عبد الله باشا والي عكا فكان أشبه بالمستقل في ولايته، أما شبه الجزيرة العربية قد دخلت في طاعة محمد علي باشا والي مصر المنتفض على الدولة العثمانية، وكانت أعداد متزايدة من المصريين تلجأ إلى بلاد الشام هربًا من التجنيد الإجباري في مصر، ولهذا السبب المباشر، إلى جانب السبب البعيد المتمثل في توسيع مملكته والاستفادة من الطاقات التجارية والاقتصادية والبشرية لسورية، أرسل محمد علي باشا جيشًا لاحتلال سورية، انطلق بقيادة ابنه ابراهيم باشا في14 تشرين الثاني 1831 من القاهرة.

الحملة المصرية على بلاد الشام

دخل ابراهيم باشا دون أي مقاومة تذكر، ورُحب به كفاتح في المدن الساحلية الفلسطينية غزة ويافا وحيفا، وكان جند عبد الله باشا والي عكا إما ينسحبون إلى عكا أو ينضمون للجيش المصري. كذلك فإن نابلس والقدس وقبائل النقب بعثت إلى إبراهيم باشا مبينة استعدادها القتال في صفه. وفتح ابراهيم باشا عكا اخيرا وهي التي طال امد حصارها لأشهر لمناعة اسوارها الحصار، ولم يُستثر الشعب ضد إبراهيم باشا رغم فتاوى شيخ الاسلام في الاستانة التي طالب بها محمد علي الانسحاب من سورية والسكان لمقاومته لضمان أمن قافلة الحج.

تم فتح عكا بعد حصار طويل في كانون الاول 1831، وكانت الدولة قد عينت علي باشا واليًا على سورية خلفًا لسليم باشا الوالي المقتول بيد الدمشقيين، والشعب استقبله بتجهم لرغبته بقدوم الحملة المصرية وقائدها إبراهيم باشا كمنقذ، وكذك الحال في حلب، أما طرابلس فإن واليها السابق مصطفى بربر هو بنفسه من قاد فيالق المصريين للسيطرة عليها، وفي ربيع 1832 كلف السلطان محمود الثاني حسين آغا باشا بولاية سورية ومنحه لقب عسكردار وكلفه القضاء على الجيش المصري، كان الجيش العسكردار قوامه ثلاثون ألف مقاتل و160 مدفع ومعه أسطول بقيادة خليل باشا إلى جانب جيش غير نظامي من عشرة آلاف نفر تحت قيادة عثمان باشا قرب حمص، كان إبراهيم باشا قد استولى على بعلبك التابعة لولاية دمشق، ومنها هبط نحو حمص والتقى الطرفان في 16 ايار 1832، وكان النصر بنتيجة المعركة في طرف إبراهيم باشا، الذي استتبع نصره بدخول دمشق يوم 13 حزيران 1832.

حين استولى إبراهيم باشا على دمشق، مثل أمامه وفد من سكان حلب ليطلب منه السيطرة على مدينتهم، وعندما أدرك السردار أكرم باشا المعيّن من قبل السلطان قائدًا للجيش العثماني الرسمي في سورية، تململ المدينة بحزبيها الأميرية والينيشارية من الولاة العثمانين، سحب الجيش الذي أرسله السلطان محمود الثاني وتحصن في لواء الاسكندرون ، وفي29 تموز 1832 التقى الجيشان في بيلان قرب انطاكية، وكُسر الجيش العثماني وفتحت بالتالي أبواب كيليكيا والاناضول أمام إبراهيم باشا، بعث السلطان بجيش جديد ضخم بقيادة الصدر الأعظم لكن إبراهيم ابراهيم بحنكته العسكرية وبسالة جيشه تمكن من هزيمته يوم 29 كانون الاول 1832 في قونية بآسيا الصغرى ، وبذلك غدت الآستانة بحد ذاتها عرضة لخطر محمد علي وبحكم الساقطة عسكرياً بيد الحملة المصرية ومؤازريها الامير بشير الشهابي والعسكر اللبناني وغيره؛ جرت مخابرات بين الدول الأوروبية ورسا الأسطول الروسي في الآستانة وانتهى الأمر بتوقيع على اتفاقية كوتاهية في 4 ايار 1833. وبهذا سقطت رغبة محمد علي باشا بتأسيس مملكة عربية تجمع بين بلاد الشام وبلاد النيل وآسيا الصغرى باتفاق الدول العظمى وقتها باستثناء فرنسا التي ساندت محمد علي باشا وكان قائد جيشه هو سليمان باشا الفرنساوي وهو من قادة الحملة الفرنسية وبقي في مصر بعد انكسارها و تزوج منها واعلن اسلامه وكلفه محمد علي باشا بتدريب قواته وقيادتها في الحملة المصرية معاونا لابنه ابراهيم باشا.

كان حكم إبراهيم باشا إصلاحيًا للغاية، وحد الضرائب على الشعب ومنع الإقطاع من فرض ضرائب إضافية خاصة بهم، وجعل المسيحيين واليهود كالمسلمين في الحقوق والواجبات وألغى التقييدات المُذلة بالملبس والمسكن عن المسيحيين واليهود، وسمح ببناء الكنائس وترميم القديم منها، وألغى الضرائب القاسية على كنيسة القيامة في القدس التي وصلت في السابق حدًا أخذت معه الرهبنات المشرفة على الكنيسة بيع أملاكها لسداده، وأجرى نظامًا مركزيًا للإدارة في البلاد وعيّن شريف باشا حاكمًا مدنيًا وكان حاكما عادلا محبوبا من الدمشقيين مقابل كون إبراهيم باشا حاكمًا عسكريًا، وتبع جميع الولاة ومديرو المناطق مباشرة لسلطة الحاكم المدني، وأنشأ في المدن مجالس محلية من سكانها لإدارة شؤون الأحياء، فكانت تلك المرة الأولى التي حكم بها الشعب نفسه في العصر الحديث. وله العديد من الإنجازات الاقتصادية من توطين البدو حول حلب ودمشق وإشغالهم بالزراعة، وارتفاع عدد أنوال الحرير وتسهيل تصديره والعناية بالقطن وتصديره وإنشاء محاكم تجارية خاصة، وإصلاح نظام الضرائب محددًا إياها بضريبة واحدة فقط بدلاً من مجموعة ضرائب، وقد بلغت 500 قرشًا للأغنياء وتنخفض لتصل إلى 15 قرشًا لأشد الناس فقرًا (ضريبة الرؤوس)، وكذلك فقد ألغى الجزية عن المسيحيين واليهود وقابلها بالخدة الالزامية العسكرية، وأجرى أول إحصاء سكاني في المنطقة الشامية وعادت البلاد بفضل هذه الإصلاحات مركز أوربه الأساسي لاستيراد الأقمشة على اختلافها، وقد شجع عمليات التصدير بإلغاء الجمارك بين الولايات، وأراد جر مياه نهر العاصي إلى حلب، ولما لاحظ وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستثمرة، أعفى من يستثمرها من الضرائب لتسع سنوات، فأخذت غوطة دمشق وريف حمص وحلب وأنطاكية من جديد تزخر بالأراضي الزراعية، وقد «دهش السكان» الذين لم يعتادوا من جند الولاية سوى العُسف عند جمع الضرائب وهم يرون أربع كتائب من جند الباشا تطارد أسراب الجراد الذي غزا حمص وحماة، ومن ثم عين مكافأة مالية للسكان عن كل رطل جراد مقتول. كذلك فقد اهتم إبراهيم بتربية الجياد، وقد أسس ما يشبه الشركات المساهمة في وقتنا بين البدو والحكومة بحيث أنفق على تربيتها والعناية بها مبالغ كبيرة. من جهة أخرى، يعتبر تأسيس البريد والاتصالات بين المدن وتأمين القوافل بين القرى والشعاب الجبلية دون الحاجة إلى تسليح القوافل من أهم مستحداث الحكم المصري في سورية.

رغم هذه الإصلاحات العديدة، فإن ما أثار تذمر الشعب كان سياسة التجنيد، إذ كانت بلاد الشام قبلاً مرتعًا للفلاحين المصريين الهاربين من هذه السياسة والذين نقلوا بؤس حالة الجند في الجيش داخل مصر، وعندما أخذ إبراهيم باشا في تطبيقها على المدن السورية شاملاً جميع الرجال بين 16 و60 عامًا لفترة أقلها خمس سنوات قابلة للتمديد رفض الشعب، وثارت نابلس والخليل والقدس عام 1834، وثارت بعلبك واللاذقية وبشري عام 1834، ودرعا عام 1837 «بسبب إهانة كبير عشائر حوران من قبل مندوبي الباشا بعد أن طلب إعفاء أبناء حوران من الجندية نظرًا لأهمية سواعدهم في حصاد القمح»، ولم يتمكن جيش إبراهيم باشا من إخضاع درعا ولم يعد من كتيبة قوامها 4000 جندي سوى 40 جنديًا في حين قتل الحورانيون الباقي، ولم تقمع ثورة درعا إلا بعد تسميم المياه التي كانت تشرب منها. يقول قسطنطين بازيلي الذي عاصر تلك الفترة:

بلغ عدد الفارين من هذه السياسة نحو مائة ألف سوري نحو العراقوشبه الجزيرة العربية وبادية الشام حيث مضارب البدو وقبرص والاناضول ولإيقاف هذا النزيف أصدر الباشا قرارًا بتحمل سكان الحي أو القرية ضرائب الفارين منهم، هذا ما أدى إلى ارتفاع الضرائب بمعدلات عالية للغاية، أدت إلى زيادة الحنق الشعبي على الحكم المصري.

إنهاء الحكم المصري وفترة الفوضى اللاحقة

لم تتوقف المفاوضات بين محمد علي باشا والي مصر والسلطان العثماني محمود الثاني طوال فترة سيطرة المصريين على بلاد الشام، غير أنها بالمجمل فشلت، وفي اجتماع فوق العادة يوم 7 حزيران 1839 قرر السلطان شن الحرب على تابعه الذي اعتبر متمردًا، ولكن السلطان محمود توفي يوم 19 حزيران 1939 قبل أن يعلم أن الجيش الذي أرسله بقيادة حافظ باشا قد هُزم في معركة نزب، واعتلى العرش ابنه عبد المجيد الاول وله من العمر سبعة عشر عامًا فقط.

كانت أوربه منشغلة بخلافاتها حول بلجيكا، إلا أن أحداث الشرق المتسارعة جذبت انتباهها، ووقع خلاف في الرأي بين فرنسا المؤيدة منح والي مصر حكم الشام وسائر الدول المؤيدة لعودتها إلى السلطة المباشرة للسلطان، وفي نيسان و ايار 1840 حصلت انتفاضتان جديدتان على الحكم المصري في جبل لبنان بسبب الضرائب المرهقة لتصبحان ثورة الجبل

أسفرت محادثات أوربه عن ميلاد اتفاق لندن في 15 تموز 1840 والذي نصّ على استعمال القوة العسكرية لإخراج إبراهيم باشا من سورية في حال رفض حكم ولاية عكا مدى الحياة وعودة سائر المناطق للحكم العثماني، وعلى الرغم من أن فرنسا قد أبدت دعمها لمحمد علي إلا أنها لم تستطع أمام سائر الدول الأوروبية أن تمنع إقرار المعاهدة. في28 اب أعلنت الحرب وكان الجيش التابع لإبراهيم باشا قوامه 75 ألف مقاتل وذو مؤونة وتسليح جيد يكفي لسنة على الأقل، لكن تشتييت قوى الجيش في مناطق واسعة مقابلة للساحل الشامي لمنع الإنكليز والعثمانيين من التغلغل في البلاد والخوف من انتفاضة الشعب لتأييد العثمانيين والإنكليز أدى إلى تشرذم قوة الجيش، وشكل ذلك أحد أبرز عوامل الهزيمة. دخل الحلفاء عبر البحر من بيروت وعسكروا في جونيه ومنها نحو جبل لبنان وفلسطين وسورية الداخلية، وأمام تراجع الجيش المصري صدرت له أوامر بالانسحاب من جميع المناطق نحو دمشق ومنها انسحب إلى مصر تائهًا في الصحراء ومعانيًا من ضربات البدو ونقص المياه ومشقة السير في بادية الشام وصحراء النقب، وكان تاريخ مغادرة إبراهيم باشا لدمشق في 17 ايلول 1840.

عين السلطان أسعد باشا الحلبي مبيد الانكشارية في أدرنة واليًا على حلب، وكان أسعد باشا حكيمًا وسياسيًا بارعًا بحيث جنب ولايته فوضى انتقال السلطة، أما في دمشق فعيّن علي باشا ثم نقل إلىجدة وعين نجيب باشا، وفي عهده هاجم الدروز المسيحيين فيما عُرف بفتنة 1841 «وكان للفتنة أن تكون أشد وطأة لولا تدخل أمير بعلبك وعمر باشا النمساوي وقمعهما للدروز»، وكان محمود الثاني قد أصدر عام 1836 «خط كلخانة» الذي منع به التعييرات بحق المسيحيين وبذلك لم تعد سارية المفعول الإجراءات اللاحقة، لكن الفئات الأكثر تعصبًا في المجتمع طالبت بإعادتها فاضطر السلطان في كانون الثاني 1841 إلى إصدار فرمان آخر مذكرًا بالمساواة بين جميع فئات المجتمع في سورية واعتبار مخالفة ذلك «خروج عن الإسلام». وفي الجليل ونابلس اندلعت حروب أهلية بين آل عبد الهادي وآل الطوقانيين وكانت تكررت في جوار القدس الاقتتالات بين القيسيين واليمنيين ممثلة بعائلة الشيخ سمعان وعائلة الشيخ أبو غوش، وفي عام 1845 نهب البدو قافلة كبيرة من ثلاثة آلاف جمل كانت متجهة من دمشق نحو بغداد وكانت قيمة المسروقات تقدر بالملايين فتعرض تجار دمشق للإفلاس وتوقفت طرق التجارة مع العراق إلا عن طريق الموصل – حلب، وكان ساحل بلاد الشام قد وحد في ولاية بيروت خلال الفترة ذتها وولد في جبل لبنان نظام « القائم مقاميتين»، الذي قسم الجبل إلى قسمين: شمالي مسيحي وجنوبي درزي، في محاولة للحد من الاقتتال الطائفي، غير أن ذاك النظام أثبت فشله عندما تكررت عام1845 الاقتتالات الطائفية بين الدروز والموارن، وفي عام 1851 طبق نظام التجنيد الإجباري في سورية، بحيث تشكل كل ذكر لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد، غير أن ذلك كان له كثير من الآثار الاجتماعية السلبية منها تشجيع الهجرة الداخلية، وقسمة البيوت بين الإخوة وتغيير أسماء العائلات للحصول على إعفاء الرجل الوحيد لأمه، وعمومًا فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان عودة ازدهار سورية ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وغيرها من الأصعدة.

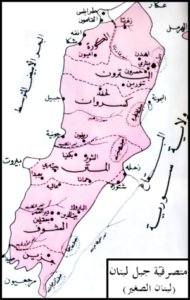

النهضة والإصلاح

شهد النصف الثاني من القرن 19 نهوض وإصلاح في سورية، فضلاً عن تزايد أهمية البلاد ومكانتها واهتمام الدولة بها من نواح عدّة. فعلى الصعيد الإداري أعيد تنظيم الدولة العثمانية بدستور مدحت باشا، واكتسبت منذ 1880 شكلها الأخير والأكثر تعقيدًا ممثلاً بثلاثة ولايات مراكزها في دمشق وحلب وبيروت وثلاث متصرفيات ممتازة مربوطة مباشرة بالأعظم مراكزها بعبدا والقدس ودير الزور. كما تعاقب عدة ولاة ومتصرفين مصلحين أصلحوا الطرق وعمموا الأمن، وتكاثرت في عهودهم الصروح العمرانية العثمانية يذكر منهم مدحت باشا وأسعد باشا في دمشق.

وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد انتعش اقتصاد البلاد بعد مشروعين كبيرين متعلقان بالسكك الحديدية الأول هو الخط الحديدي الحجاز الذي يتجمّع في دمشق وينطلق نحو المدينة المنورة فيما يخص إدخال وسائل النقل الحديثة تلك الأيام لخدمة الحجاج المسلمين، والثاني يتجه من اسطنبول نحو حلب ومنها نحو الموصل وبغداد فايران والخليج العربي، ومع انشاء ميناء بحري تجاري في الاسكندرونة، أصبحت المنطقة طريقًا لقوافل تجاريّة عديدة أمنّت ازدهار البلاد، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموافقة بين أوربه والدولة العثمانية بخصوص سورية عام 1839. وعلى الصعيد الثقافي، فإن البلاد كانت أحد مواقع النهضة العربية بميادينها المختلفة، شعرًا وأدبًا ومسرحًا وصحافة ووعيًا قوميًا بشقيه السوري والعربي، فضلاً عن انتشار الجمعيات السياسيّة. وحتى آثاريًا، إذ تزايدت الاكتشافات الأثرية وبعثات التنقيب العلمية الوافدة من الغرب خلال القرن 19.

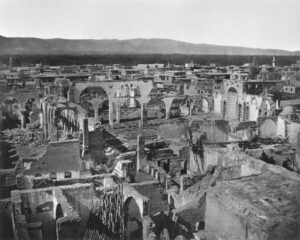

غير أن الفترة لم تكن تخلو من الأحداث السلبيّة كمجازر 1860 فيجبل لبنان والتي انتقلت نحو زحلة فدمرتها وطرابلس واللاذقية والجليل ودمشق نفسها، وبينما يرى الأب بولس صفير أن التعمق في الفتنة لا يفضي إلى إيجاد سبب مقنع لها، ولذلك ففي رأيه هذه «فتنة مدبرة»، يرى سمير العنحوري ونحن معه أن المساواة بين المسيحيين والمسلمين وانخراط المسيحيين في السلك الإداري والاقتصادي وبروز دورهم في مختلف نواحي المجتمع اذ لم يعودوا مواطنين من الدرجة الثالثة أحد أبرز عواملها في دمشق. أفضت المجزرة إلى 12,000 قتيل، وقد شارك الوالي العثماني وجنده في حاصبيا وراشيا والبقاع الغربي ودمشق وغوطتها حتى دوما ومنطقة وادي بردى والزبداني وبلودان بعمليات القتل والنهب والإحراق التي طالت مناطق المسيحيين ومصالحهم الاقتصاديّة فافرغت الكثير من البلدات من الوجود المسيحي مثلا في دوما وسائر الغوطة لم يبق الا قلة مسيحية مرتاعة في عربيل وحرستا وكذلك افرغت بلدات وادي بردى تماما اضافة الى سرغايا وبقيت قلة في الزبداني وانحصر الوجود في بلودان فضلاً عن مقتل ثلاثة قناصل لدول أوروبيّة في دمشق وفيها فرغت احياء بكاملها في دمشق القديمة في الشارع المستقيم من محلة الخراج باتجاه البزورية وباب الصغير ومئذنة الشحم ومكتب عنبر وتم الاستيلاء على بيوت المسيحيين الذين معظمهم تم القضاء عليهم او هاجروا الى غير رجعة ولاتزال بعض العقارات الوقفية الارثوذكسية في تلك المناطق من بيوت وخانات ومحلات مسجلة وقفاً، وقد أدت المجازر أيضًا إلى انهيار اقتصاد جبل لبنان وصناعة الحرير والمنسوجات في دمشق، وقدرت مجمل الخسائر بنحو أربعة ملايين ليرة ذهبية. عمومًا يتفق المؤرخون أن السلطان قد راعه ما حدث، و قد يبرر البعض أن تواطئ والي دمشق العثماني احمد باشا لا يعني بالضرورة تورط الدولة، ولكن في واقع الامر، كانت الدولة العثمانية تخطط للقضاء على المسيحيين، لتستريح من نظام الامتيازات المذهبية بعد حرب القرم، بحيث توازعت الدول الاوربية وروسيا حماية ابناء مذاهبها عام 1856 وكان الوالي احمد باشا الذي اعدمه المصلح فؤاد باشا لضلوعه في المؤامرة وليثير رضى الدول الاوربية، كان من اعماله الاصلاحية الاولى، واتهم من خصومه وانصار والي دمشق بالسعي لقتله ظلماً، لذا بات يسمى في الاستانة من السلطة والمجتمع بأحمد الشهيد،

لقد تم القضاء على نصف مسيحيي دمشق وحدها معظمهم من الروم الارثوذكس لتداخل مناطقهم بمناطق المسلمين وفق المناطق التي ذكرنا، وكان في دار البطريركية في محلة الخراب والمريمية قد اجتمع عدد كبير من ارثوذكس دمشق ومن اللاجئين من دوما ووادي بردي واقليم وادي العجم وجبل الشيخ ويمكن وفق القناصل ولجنة التحقيق الدولية تقدير عددهم في هذا المكان بحوالي 6000 شخص ذبحوا جميعا ووفقا لسيرة الخوري يوسف مهنا الحداد كاهن المريمية والموجودة في دائرة الوثائق البطريركية بدمشق… لقد استمرت المجازر بين 3 ايام من الذبح الحقيقي و6 ايام والبعض يجعل المدة 12 يوما كانت كفيلة بالقضاء على نصف المسيحيين، ودمر الحي المسيحي بأكمله ونهبت بيوت المسيحيين العريقة، واغتصيت النساء وحتى الراهبات والاولاد وبيعوا للبدو والأكراد، في ضوء ذلك تحركت الدول الاوربية وارسلت جيوشها الى بيروت وتغلغل الجيش الفرنسي الى البقاع فيما ضرب الاسطول الروسي المواقع العسكرية العثمانية في بيروت والسواحل المتاخمة، مادفع بالدولة القيام فعليًا بالإجراءات التي اتخذتها، فقد عيّن السلطان عبد المجيد الاول، فؤاد باشا حاكمًا على الشام مخولاً بصلاحيات استثنائية، لرأب الصدع الذي حصل في المجتمع ولتفادي أي تدخل أوروبي، وقد قاد فؤاد باشا حملة اعتقالات بحق المتورطين بالمذابح ضد المسيحيين، فأعدم رميًا بالرصاص 111 شخصًا، وشنق 57 آخرين، وحكم بالأشغال الشاقة على 325 شخصًا ونفى 145؛ وكان بعض المحكومون من كبار موظفي الدولة في الشام. وسمح ل500 مسيحي اعتنقوا الاسلام للنجاة من الذبح بالعودة الى المسيحية وهم آمنون.

في جبل لبنان

سياسة التتريك

أما الحدث البارز في سلبيات تلك المرحلة، فتمثل بسياسة “جمعية الاتحاد والترقي” التي قبضت على زمام السلطة في الدولة وعُرفت بميلها المتطرف نحو القومية التركيّة الطورانية وأخذت تحاول فرض الهويّة التركية على بلاد الشام لغة وثقافة وعُرفت هذه السياسيّة باسم «سياسة التتريك». كما ضيّق الاتحاديون على مثقفي العرب وأحرارهم فهاجر أغلبهم إلى خارج البلاد سيّما نحو مصر وفرنسا مع ملاحقة المثقفين الشوام السنة 1885وتحوّل قمع الاتحاديين إلى نقمة شعبيّة توّجت بعدة انتفاضات وثورات، فشهدت حلب انتفاضة عام 1895 والسويداء عام 1895 1906 وبيروت عام 1903 وفي عام 1909 انطلقت ثورة من بصرى الشام وعمّت حوران ووصلت إلى وادي البقاع وبيروت وحاصر الثوّار القطارات والقوافل والحاميات العسكرية العثمانية الصغيرة، ولم تقمعها السلطة إلا بالشدّة وبعد أن أزهقت أرواح ستة آلاف مواطن. كانت مطالب السوريين حينها، الاعتراف باللغة العربية ومنح اللامركزية الإدارية كالولايات المتحدة وسويسرا وخدمة الفرق العسكريّة داخل ولاياتها وبإشراف ضبّاط من أهالي الولاية غير أنّ جميع هذه المطالب قد رفضت أو قبلت صوريًا فقط.

القرن العشرين

الوضع السياسي خلال الحرب العالمية الأولى

في 2 آب 1914 أصدرت الحكومة العثمانية قرارًا بالتعبئة العامة، وفي 5 تشرين الثاني أعلنت الدولة رسميًا وقوفها إلى جانب المانيا في الحرب، ثم صدر في7تشرين الثاني فتوى شيخ الاسلام في الاستانة بوجوب الجهاد. كان ما يعرف باسم «الجيش الرابع» العثماني المكون من فيصلين رئيسيين، مرابضًا في دمشق تحت قيادة زكي باشا الحلبي، ولكونه عربيًا ومناهضًا للتحالف مع المانيا استدعي إلى الاستانة، وعيّن والي اضنة احمد “السفاح” حاكمًا عسكريًا ومدنيًا على عموم بلاد الشام وبصلاحيات واسعة، وهو أحد أعضاءحزب الاتحاد والترقي فاتبعت سياسة الارض المحروقة والمجازر والابادة بحق بقية القوميات وكل المكونات المسيحية في آسيا الصغرى وارتكبت المجازر بحق يونان البنطس اولا فاستشهد على الفور 300 الف يوناني ذبحا وتتابعت في بقية المناطق وتناولت الارمن والسريان والاشوريين والعلويين والاكراد الذين تحركوا لتحقيق حلمهم بكردستان ولكنهم التحقوا لاحقا بالاتراك في تنفيذ الابادة بحق بقية المكونات المسيحية طمعا بآراضيهم وسيقت قوافل المنكوبين من الارمن الى دير الزور وقد فرغت تقريبا ولايات ديار بكر وارضروم من المسيحيين وبقيت قلة في كيليكيا سرعان ماانتهى وجودها باتفاقية التبادل مع اليونان 1924…! ونتيجة لاشتراك تركيا في الحرب مع دول المحور ضربت مجاعة مخيفة سكان بلاد الشام طيلة الحرب العالمية الاولى دعيت بمجاعة سفر برلك اضافة الى غزوات الجراد المخيفة على كل الاراضي الزراعية في غرب سورية.

الحراك الاستقلالي العربي

في دمشق كان أعضاء جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، يفكرون بالاستقلال التام للبلاد العربية ضمن إطار مملكة عربية في آسيا العربية تضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية، كان ذلك نتيجة التراكمات التاريخية للعلاقات المتوترة بين الجمعيات العربية والسلطات العثمانية المحتلة (منذ قرابة اربعة قرون) عمومًا والاتحاد والترقي الطورانية ومظالمها الغير موصوفة وبحق الجميع على وجه الخصوص، ويقول المؤرخ جورج أنطونيوس أن المجتمع الدمشقي بجميع أطيافه كان مؤيدًا للثورة، بما في ذلك العلماء من أمثال بدر الدين الحسني كبير علماء دمشق. غير أن الجمعيات السياسية رفضت أي تدخل من جانب بريطانيا أو مساعدة من الحلفاء، وبحثت عن نصير داخلي يتبنى قضيتها فاتصلت بأمير مكة الشريف الحسين بن علي عن طريق أحد أعضائها المدعو نسيب البكري، حول دعم الشريف الحسين للثورة بما له من مكانة سياسية ودينية بارزة فهو هاشمي من نسب الرسول محمد، ليتولى عرش المملكة العربية المزمع قيامها.

تردد الحسين في قبول طلب الجمعيات، لكنه أرسل ابنه الامير فيصل إلى دمشق لاستطلاع الامور فوصلها يوم 26 آذار 1915 وتكررت زياراته وكان يحل ضيفا في مزرعة آل البكري في قرية القابون شمالي غوطة دمشق، ومكث في دمشق في الزيارة الاولى لمدة أربعة أسابيع قبل أن يغادرها إلى الاستانة وعلى طريق عودته إلى الحجاز، استقرّ في دمشق فترة زمنية أخرى اتصل بها بالبطريرك غريغوريوس حداد بطريرك الروم الارثوذكس الذي كان سيد تلك المرحلة في اطعام الجياع وبصفته قائد الصف المسيحي اضافة الى اليهود وقصد الامير فيصل حشد الصف المسيحي بقيادة البطريرك غريغوريوس لمرحلة الثورة العربية والاستقلال الناجز كما اتصل بقادة الجمعيات المطالبة بالقومية العربية.

عاد فيصل إلى مكة في20 حزيران 1915 وقدّم لوالده تقريرًا حول وضع الغليان الشعبي والوطني العام في سورية عموما ودمشق خصوصا من الاتراك وإعلان الحرب عليهم والاستقلال عنهم، ليستغرق الشريف حسين لمدة عام تقريبا في دراسة موقفه من الثورة العربية ، خلال هذا الوقت كان تسلّط ظلم جمال السفاح قد بلغ شأنًا عاليًا لسكان سورية والمنطقة العربية ، فقد شنّ الوالي منذ شباط 1915 هجومًا هدفه احتلال قناة السويس دعيت بحملة الترعة ومن ثم احتلال مصر وطردد الاحتلال البريطاني، ظانًا أن الشعب المصري سيثور بالحمية الدينية ويقف إلى جانبه لكنه فشل في الهجوم وقضي على الحملة وكانت كلها من شباب ورجال الشام وبالمقابل لم يتحرك الشعب المصري تعاطفًا معه؛ ثم أخذ يبعد الفرق العربية من الجيش إلى الأناضول ويحلّ فرقًا تركيّة بدلاً منها ضمانًا لولائها، كما أسس ديوانًا للأحكام العرفية في دمشق وثان في عاليه بجبل لبنان وأخذ ينكّل بوجهاء المدن ومثقفيها من العرب عن طريق مجلسي الأحكام العرفيّة، وقد أصدر المجلسان المذكوران عدة أحكام بالنفي والإعدام والسجن مع الأشغال الشاقة على كثير من هؤلاء؛ وأخيرًا خرق جمال باشا النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان بأن دخل بالجيش التركي إلى أراضيه ناقضًا استقلاله الذاتي؛ ترافق ذلك كما اسلفنا مع انتشار المجاعة وغزو أسراب الجراد منذ ربيع 1915، فأتت على المحاصيل وارتفعت أسعار الطعام بشكل جنوني وفقد من بعض القرى والمدن، فأخذ الشعب يموت جوعًا، وشوهدت جثث الموتى على قوارع الطرق ومات على ارصفة دمشق فقط 80 الفا من الجائعين من بيروت وبقية المناطق اللبنانية اضافة الى كم هائل من الدمشقيين وفي شمال سورية وحدها وقضى من ستين إلى ثمانين ألفًا بالمجاعة، كذلك فقد انتشر خلال الحرب سياسة قطع الأشجار لتدفئة جنود الجيش العثماني وتسخير العمال في مشاريع عسكرية.

مظالم جمال باشا

بطش جمال باشا لحق بجميع وجهاء وأعيان الجمعيات العربية في دمشق واعتقل أغلب رموزها من أمثال شكري القوتلي وفارس الخوري وغيرهما كثيرون من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وترافقت الاعتقالات مع التعذيب وقوافل الإعدام، وقد لقّب جمال باشا «بالسفّاح» من حينها. وعندما زار فيصل دمشق للمرة الثالثة في كانون الثاني 1916 كان المناخ مؤاتيًا جدًا للثورة ومن جميع الاتجاهات.

يقول اسعد مفلح داغر في كتابه «ثورة العرب»: ولا يعلم أحد عدد الذين شنقوا من أبناء الأمة العربية في سوريا، ولكنهم على كل حال يعدون بالألوف فضلاً عن الضباط والجنود العرب الذين أعدموا في الجيش.

كانت بريطانيا عاجزة عن تحقيق نصر حاسم على العثمانيين طوال عام 1915 بل إنها تلقت هزيمة نكراء في معركة غاليبوي، وانسحبت من منطقة المضائق التركية، وكذلك تلقت هزيمة أخرى في الكوت التابعة للعراق في نيسان 1916. دفعت هذه الهزائم بريطانيا عن طريق مفوضها في مصر السير هنري مكماهون مراسلة الشريف حسين بهدف حضّه على إعلان الثورة على الدولة العثمانية؛ طالب الشريف حسين بدولة عربية برئاسته لكن أجوبة مكماهون كانت غامضة وغير حاسمة وان كان قد وعده بتحقيق مملكة عربية والشريف حسين ملكها وسيسعى مع بلاده والحلفاء لتحقيقها وتولى المراسلات الكابتن البريطاني لورنس، سوى ذلك فإن الإنكليز لم يكونوا يعرفوا شيئاً عن الجمعيات السرية الناشطة في دمشق ما دفعهم لاعتبار الحسين يفاوض بمطامع شخصية، لإقامة دولة عربية يصبح خليفتها لذلك اخذ مكماهون بالتسويف والمماطلة لأن الغاية كانت اقتسام المنطقة بين الحلفاء.

انتهت مراسلات حسين- مكماهون في 30 كانون الثاني 1916 ولم يحرك ساكنًا لإطلاق الثورة، ثم أوفدت الحكومة الفرنسية إلى مصر وزير خارجيتها جورج بيكو فوصلها يوم 9 شباط 1916 وبدأ مفاوضات مع المندوب الجديد في مصر مارك سايكس حول تنفيذ مقررات مؤتمر سان بطرسبرغ، الذي عقده الحلفاء، وقد ولد بنتيجة المفاوضات اتفاق سايكس بيكو يوم 16 ايار 1916 ، ونصّ على منح سورية ولبنان وكيليكيا ولواء الاسكندرون لفرنسا مقابل دعم الجيش الفرنسي لبريطانيا.

الثورة العربية الكبرى وانهيار الدولة العثمانية

في 6 ايار 1916 كان جمال السفاح قد أقدم على اعدام 14 مناضلا من احرار سوريةفي بيروت و7 في دمشق بنفس التوقيت وفي ساحتي الشهداء ( التسمية لاحقا) بدمشق وبيروت فكانت تلك أكبر قافلة للإعدام، وشكّلت محفزًا للأمير فيصل بن الحسين لإعلان الثورة حيث استفاق وكان يضيف في مزرعة آل البكري بالقابون بدمشق على خبر الاعدام واشتد غضبه لأن جمال السفاح نكل بوعده له عندما توسطه فيصل بأن لايعد كوكبة الاحرار هذه فصاحت صيحته الشهيرة “طاب الموت ياعرب”، وتوجه من ساعته إلىالحجاز ومن مكة اعلن والده الشريف حسين أعلن ثورة العرب على الاحتلال العثماني يوم10 حزيران 1916 ومعه ألف وخمسمائة جندي وعدد من رجال القبائل المسلّحة، ولم يكن لجيش فيصل مدافع فقدّمت له بريطانيا مدفعين ساهما في تسريع سقوط جدة والطائف وتوجه منها إلى العقبة حيث بدأت المرحلة الثانية من مراحل الثورة رسميًا أواخر عام1917، مدعومة من الجيش البريطاني الذي احتلّ القدس في9 ايلول 1917 وقبل نهاية العام كانت جميع أراضي سنجق القدس تحت الحكم البريطاني. أماقوات الثورة العربية الكبرى بقيادة فيصل فكان عددها ينمو باطراد إذ انضم إليها ألفا جندي مع أسلحتهم بقيادة عبد القادر الحسيني قادمين من القدس كما انضم أغلب رجال قبائل تلك الأصقاع إلى الثورة.

بعد الدخول ببلاد الشام بدءاً من قلعة المدورة، اشتبكت القوات العربية مع القوات العثمانية في معركة فاصلة قرب معان وأسفرت المعركة عن شبه إبادة للجيش السابع التركي وكذلك الجيش الثاني، وسقطت معان في 23 ايلول 1918 تلتها عمان يوم 25 ايلول ثم درعا يوم 27 ايلول وقبلها بيوم اي في 26 ايلول كان والي دمشق العثماني وجنده قد فروا من دمشق إيذانًا بزوال احتلال العثمانيين لها، ودخلت قوات الثورة العربية محررة مدينة دمشق يوم30 ايلول ، وفي8 تشرين الاول دخل الجيش الإنكليزي إلى بيروت وفي18 تشرين الاول فر العثمانيون من طرابلس وحمث وفي 26 تشرين الاول 1918 حررت قوات الثورة العربية والحلفاء حلب، وأبرزت هدنة مودروس في 30 تشرين الاول 1918، والتي نصت على استسلام جميع القوات العثمانية وقبول الدولة العثمانية تخليها عن بلاد الشام والعراق والحجاز وعسير واليمن نهائياً.

بعد زوال الحكم العثماني، تشكلت حكومة مؤقتة برئاسةعلي باشا رضا الركابي، وفي حزيران 1919 أصبح المؤتمر السوري العام بمثابة برلمان بلاد الشام ، وهو ما كرّسه في إعلان استقلال بلاد الشام باسم « المملكة السورية العربية» في 8 اذار 1920، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالدولة التليدة، وفينيسان 1920 خلال مؤتمر سان ريمو في ايطاليا قرر الحلفاء تقسيم البلاد إلى أربع مناطق تخضع بموجبها سورية ولبنان للانتداب الفرنسي والأردن وفلسطين للانتداب البريطاني، وإن كان لبنان ومعه الساحل السوري وكذلك فلسطين لم تدخل عسكريًا تحت حكم المملكة نظرًا لكون جيوش الحلفاء فيها منذ نهاية الحرب العالمية،

فإن الجيش الفرنسي توّجه نحو دمشق واحتلها في أعقاب معركة ميسلون واستشهاد وزير الدفاع يوسف العظمة وقوام الجيش السوري الصغير في يوم24 تموز 1920، وبذلك دخلت سوريا مرحلة الانتداب الفرنسي عليها.

التقسيم الإداري

بعد احتلال السلطان العثماني لبلاد الشام عام 1516 أبقيت التقسيمات الإدارية كما كانت عليه أيام المماليك مع استبدال لفظ «نيابة» بلفظ «إيالة» ولفظ «نائب» بلفظ «والي» ويلحقه لقب التشريف باشا. اعتبرت بلاد الشام ولاية واحدة مركزها حلب ومقسمة إلى مجموعة من الوحدات الإدارية الأصغر هي السناجق ( السنجق تعريبه لواء ) في عام 1549 تم التقسيم الأول:

- ايالة حلب، وتحوي عشر سناجق هي حلب اضنة ومرعش وعينتاب والبيرة وكلس ومعرة النعمان وسلمية وحماه وحنص.

- ايالة دمشق، وتحوي ثمانية سناجق هي دمشق وطرابلس الشام وصفد ونابلس والقدس واللجاة والسلط وغزة.

في عام 1579 تم تعقيد التقسيم الإداري مع استحداث إيالة جديدة على أراضي كلا الولايتين السابقتين واستحداث سناجق جديدة، فأصبح التقسيم الإداري وفق الشكل التالي:

- ايالة حلب، وتحوي خمسة سناجق هي حلب وأضنة ومرعش وعينتاب والبيرة / اورفة..

- ايالة طرابلس الشام، تحوي أربعة سناجق هي طرابلس الشام واللاذقية وحماه وحمص.

- ايالة دمشق، وتحوي عشرة سناجق هي دمشق وبيروت وعكار وصيدا وصفد ونابلس والقدس وغزة وحوران ومعان.

وفي عام 1568 أنشئت رابع الإيالات السوريّة وهي إيالة الرقة التي تشمل مناطق الجزيرة الفراتية وبادية الشام بهدف تأمين سيطرة أوسع على البدو، وفي عام 1660 استحدثت خامسة الإيالات وهي إيالة صفد التي سميت فيما بعد إيالة صيدا التي كانت تشمل عكا والجليل وصفد وجبل عامل وجبل لبنان، وقد استحدثت للرقابة على جبل لبنان.

بقي التقسيم إلى خمس ولايات معتمدًا حتى القرن19 ففي عام 1861 أنشئ نوع جديد من الإدارة هو المتصرفية. كانت أولى المتصرفيات «متصرفية جبل لبنان»، وفي العام 1874 أصبحت القدس «متصرفية القدس الشريف». في عام 1877 وخلال فترة «التنظيمات» أعيد تقسيم البلاد إداريًا من جديد، واستبدل لفظ «إيالة» بلفظ «ولاية»، علمًا أن المتصرفيات لا تتبع للوالي بل ترتبط مباشرة بالصدر الأعظم خلال فترة التنظيمات استبدل لفظ «إيالة» بلفظ «ولاية»، واستمرّ التقسيم منذ1877 وحتى زوال الدولة العثمانية عام 1918 وفق الشكل التالي:

- ولاية حلب، وقد فصلت عنها ولاية اضنة.

- ولاية سورية، وعاصمتها دمشق وتشمل أيضًا الاردن وفلسطين.

- ولاية بيروت، التي شملت مناطق كانت تتبع إيالة صيدا، وامتدت من اللاذقية شمالاً حتى نابلس جنوبًا، دون بعلبك والبقاع التي ظلت خاضعة لولاية دمشق.

- متصرفية جبل لبنان، التي استحدثت في أعقاب مجازر 1860.

- متصرفية القدس الشريف.

- متصرفية الزور، التي ورثت إيالة الرقة، وشملت مناطق واسعة من الجزيرة الفراتية وبادية الشام.

وإلى جانب الولايات والسناجق هناك الدرجة الثالثة من التقسيمات وهي الأقضية على سبيل المثال فإن سنجق اللاذقية كان مقسمًا إلى أربعة أقضية هي اللاذقية وجبلة والحفة وبانياس. هذه التقيسمات في المدن كان يقابلها أيضًا تقسيمات إقطاعية وراثية أصغر حجمًا وتديرها في الغالب إما عائلات بعينها أو أوقاف أو فرسان من الانكشارية أو كبار ضباط الجيش وخاصة في الارياف.

الولاة

حسب شهادة المؤرخ فيليب حتي فإن اختيار الباب العالي للولاة لم يكن موفقًا في أغلب الأحيان، وكان الخوف من تمرد الولاة ماثلاً بشكل دائم ما ولّد حالة من عدم الاستقرار، على سبيل المقال تعاقب خلال السنوات السبعة الأولى بعد خروج محمد علي باشا من بلاد الشام ثمانية ولاة على كل من طرابلس وصيدا، وتوالى على دمشق بين عامي 1516و1700 أي خلال 184 عامًا 133 واليًا، 33 منهم فقط مكثوا في منصبهم ما يفوق السنتين. وبين عامي 1815 و1895 وهو تاريخ صدور آخر قانون ولايات عثماني توالى على دمشق 61 واليًا بمعدل والي كل عام. ولم تكن حلب أحسن حالاً إذ تتالى تسعة ولاة خلال ثلاث سنوات في الفترة ذاتها.

وكان أغلب الولاة من غير السوريين ومن غير العرب، ولذلك فهم لم يملكوا المعلومات ولا الخبرة ولا القدرة الكافية لفهم واقع بلاد الشام المقسمة إثنيًا وطائفيًا وعشائريًا ومناطقيًا، وكذلك فشلوا في إقامة نظام إدارة مركزية قويًا، وكان لصغار الإقطاع على الداوم سيّما في الريف والمدن المتوسطة والصغيرة الكلمة الفصل، وكان في وسع الولاة استخلاص الكثير من إصلاحات إبراهيم باشا في البلاد لكن أيًا من ذلك لم يتحقق.

يضاف إلى ذلك كون ولايات الشام بعيدة نسبيًا عن العاصمة لذلك فإن أراد السلطان التخلّص من أحد سياسييه وإبعاده عن حاضرة الدولة عيّنه واليًا على هذه المناطق كما حصل مع مدحت باشا على سبيل المثال، إلى جانب الرشوة التي كان يدفعها البعض لحاشية السلطان لضمان تزكية اسمهم أمامه، وكانت ولايات الشام بغناها الاقتصادي والبشري فضلاً عن وقوعها على طرق الحج تشكل فرصة سانحة لأمثال هؤلاء. ولا يمكن أن يغفل من فشل الولاة قضية صراع حكام الولايات المتجاورة مع بعضهم البعض والمعارك المسلحة التي كانت تنشأ بين ولاة دمشق وطرابلس وعكا بشكل شبه دائم، وكان من آثار هذه المعارك الداخلية إلى جانب انعدام الأمن زيادة الضرائب الداخلية في الولاية لتمويل جيشها. بكل الأحوال، لا يمكن في الوقت ذاته إغفال تعاقب ولاة مصلحين وذوي آثر سياسية واقتصادية وعمرانية هامة على البلاد، كولاة آل العظم في دمشق وكذلك مدحت باشا وناظم باشا، كما أن الباب العالي حاول حل مشكلة الولاة غير المستقرين، في التنظيمات والأشكال الإدارية اللاحقة، كالمتصرفية والقائممقامية إذ حددت ولاية المتصرف أو القائممقام سلفًا بعشر سنوات.

الأمن والقوى العسكرية

حتى إلغاء السلطان محمود الثاني للانكشارية واستحداثه جيشًا حديث الطراز، كان الجند العثماني في سورية مؤلف من 3 أقسام: الانكشارية السلطانية الذين يرسلهم السلطان من الأستانة ويسمون القبوقول وولاءهم للسلطان في الأستانة ويستطيع الوالي استخدامهم وفق صلاحيات معينة؛ طوائف من المرتزقة الذين استوردهم الولاة من الجزائر والمغرب والموصل، أو من الأرناؤوط والبوشناق والأكراد والتركمان وبرز من فرقهم الدلاتية واللاوند والسكمان وولائهم للولاة الذين ينفقون عليهم؛ عناصر محلية تحت زعامات الأعيان المحليين ويسمون اليرلية وولائهم للأعيان المحليين. وقد عانت الشام كثيرا من الصراعات المتكررة فيما بين فرق الجنود. إلى جانب جند الولاة، فإن الإقطاع المحلي في الريف، غالبًا ما عمد إلى تأسيس جماعات مسلحة تسليحًا خفيفًا، لصدّ قطاع الطرق أو هجمات البدو، وكذلك لفرض رغبته على فلاحي الإقطاعية، خصوصًا فيما يتعلق بجباية الضرائب.

الجيش العثماني الخامس

حين أسس السلطان محمود الثاني الجيش العثماني عام 1826، قسّمه إلى سبعة أقسام موزعة في جميع أنحاء الدولة وترتبط مباشرة بوزارة الحربية في إسطنبول؛ وكان «الجيش العثماني الخامس» ومقرّه دمشق، الجيش المستقر في الولايات السورية الثلاث، والمتصرفتين، وكذلك ولاية أضنة؛ وقد عرف هذا الجيش أيضًا باسم جيش عربستان، وعدّل اسمه لاحقًا إلى الجيش الرابع. اعتبر الجيش العثماني الخامس من الجيوش الهامة في الدولة، وترأسه مشير يتقاضى 125 ليرة ذهبية شهريًا، وتتالى على رئاسته بوشناق، وتتار، وتركمان، وأرناؤوط، ولم يحدث أنّ عيّن مشير من أبناء الولاية سوريًا أو عربيًا باستثناء المشير زكي باشا الحلبي الذي تم استبداله بجمال باشا السفاح في بداية الحرب العالمية الاولى؛ واستجلب لتدريب أفراده ضباط ألمان، وهو ما جعله قوي التنظيم والانضباط؛ في حين تشكل من أربعة فرق مشاة موزعة على ثمانية ألوية، اثنان منها مقرها دمشق والباقي في بيروت ومراكز الألوية الأخرى. وقد أبرق السلطان عبد الحميد الثاني إلى علي باشا والي دمشق مشيدًا «بقتال السوريين وتضحياتهم للدفاع عن الدولة» ويدعوهم لفتح باب التبرع في سبيل الجيش عام 1877، كما أشار السلطان في برقية أخرى أرسلها إلى الوسيط بينه وبين تيودور هرتزل زعيم المحفل الصهيوني ومؤسس الحركة الصهيونية الذي كان يطلب منه فلسطين “كيانا لليهود ويغريه بالمال اليهودي الوفير” أن اثنتين من كتائب جيشه اللتين قدمتا من سورية وفلسطين قد «أبيدتا عن آخر رجل» في معركة بلافنا خلال الحرب ذاتها مع الامبراطورية الروسية واعتبر المشير نائبًا للوالي في حال غيابه، إلا أن التنافس بين شاغلي المنصبين لم يهدأ، وغالبًا ما كانت العلاقات سيئة بين المشير ووالي دمشق،

الأمن الداخلي

قبل استحداث «الدرك» عام 1864 لم تكن تحوي سورية قوات شرطة أو أمن داخلي؛ بعد صدور قانون الولايات الإصلاحي في عهد السلطان عبد العزيز استحدثت قوات شرطة،فقط في دمشق والمدن الكبرى، واختفت عن الريف والطرقات بين المدن؛ واستحدث عام 1867 مفشتون عامّون، لهم صلاحيات رؤساء المخافر – أو الكراكونات – لمراقبة الجمارك، والأجانب، وتذاكر السفر، والأسعار، والأوزان، ونظافة المدن، غير أن عدد الشرطة لم يتجاوز في جميع ولاية سورية 1363 فارس، و1012 من المشاة، وهو ما يفسّر ضعف فعاليتها.

«أخد عسكر»

إنّ الجندية الاجبارية في الدولة العثمانية والتي عرفت بقانون «أخد عسكر» الصادر عام 1886 كان لها وقع الكوليرا في نفوس السكان، كما كتب الوالي مدحت باشا. يترتب على التجنيد الإجباري التزام المجنّد لعشرين عامًا، أربعة أعوام فعليّة والباقي في الاحتياط في عهد عبد المجيد الأول، وخمسًا وعشرين عامًا خمسة فعلية والباقي في الاحتياط في عهد عبد الحميد الثاني؛ وتتم القرعة سنويًا على الشباب، في مراكز الولايات كما في مراكز الألوية والأقضية، بأمر من السلطان؛ ورغم فتح باب التطوع فإن التطوع لم يتجاوز 20-80 سنويًا غالبًا بدافع الفقر. وقد عفا القانون العثماني، عن وحيد أمّه، والمتزوج بقاصرة، من أداء الخدمة الإجبارية؛ وسمح للغني بتخفيض مدة خدمته إلى خمسة أشهر داخل الولاية في حال دفع بدل نقدي هو خمسين ليرة ذهبية، وفي بعض المناسبات وصلت قيمة البدل إلى مائتي ليرة ذهبية؛ وبشكل عام كان الشبان يلجؤون لإحداث عيوب دائمة في أجسادهم، أو الزواج بقاصرات، أو الهرب من المدن في موعد القرعة إلى الغوطة أو إلى أقضية ومناطق أخرى هربًا من التجنيد؛ وغالبًا ما كان الولاة يرفعون عدد الشبّان المطلوب تجنيده، طمعًا بالضغط على السكان لتحصيل البدل النقدي؛ ومما زاد في تذمّر السكان إرسال المجندين إلى مناطق بعيدة كاليمن أو البلقان، وكانت المطالبة الدائمة أن يقضي الشبّان فترة التجنيد ضمن نطاق الولاية ما لم تكن هناك حالة حرب.

وجنّد من ولايات سورية الثلاث 250,000 رجل خلال الحرب العالمية الأولى.

الاقتصاد

الزراعة والصناعة

كانت معظم الأراضي الزراعية في عهد الدولة العثمانية يعتبر إما ملكًا للإقطاع وإما ملكًا للسلطان وبشكل أقل أهمية ملكًا للأوقاف؛ وقد أهملت مساحات واسعة من الإراضي الصالحة للزراعة بسبب عدم اهتمام الجهات المالكة لها باستثمارها، فتحولت لأراض بور، وخلال القرن الثامن عشر ضعف الاهتمام بالريف فانخفض عدد القرى المأهولة من 3200 قرية إلى 400 عام 1785 ولا شكّ أن انعدام الأمن وهجمات قطاع الطرق لعبت دورًا في ذلك. وحتى ختام العهد العثماني كان نظام الري بدائيًا يعتمد على مياه المطر، ورغم ذلك مكثت الزراعة المورد الرئيسي لثلاثة أرباع السكان؛ ولم تنشط محاولات إصلاحها إلا في عهد إبراهيم باشا إبّان الحكم المصري، والذي وطّد الأمن، ووطّن البدو، وألغى التمايز الطبقي في الحقوق والواجبات بين الإقطاع والفلاحين. وباستثناء بعض السلع الكمالية كالدخّان، والحرير، والقطن، فإن الولايات السورية غالبًا ما كانت تستهلك إنتاجها محليًا ولم تصدر منه شيئًا؛ بل دخلها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، محصولات ما كانت بها قبلاً، كزراعة الموز، وقصب السكر، والقنب؛ كما افتتح مصرف زراعي عثماني عام 1887، رغم محدودية منافعه.

أما الصناعة، فاقتصرت على الصناعات الحرفية اليدوية كالحلويات الشرقية والتطريز وصناعة السلال وأعمال الحياكة من الصوف والحرير؛ ومع بداية القرن العشرين كان في حمص 5,000 عامل في قطاع المنسوجات وحده، واشتهرت المدينة بالمصانع حتى أسماها القنصل البريطاني « مانشستر السورية»، وكانت عشرين باخرة سنويًا تأتي من فرنسا لنقل تبغ جبال اللاذقية إلى أوربه والذي اشتهر بجودته، وفتحت فروع لبنوك فرنسية وإنكليزية في سوريا، وكانت البلاد تصدر مختلف أنواع المزروعات والصناعات إلى أوروبا و وكانت فرنسا على رأس المستهلكين بنحو ثلث الصادرات وباستثناء هذين المجالين فلا صناعة تذكر حتى القرن العشرين، حين افتتحت الدولة أواخر عهدها ثلاث مصانع للإسمنت في حلب ودمشق، ومصنعًا للأثاث الحديث في بيروت، ومصنعان آخران في المدينة نفسها لإنتاج الزيت آليًا، وكذلك الورق.

التجارة

ومنذ 1581 أخذ التجار الإنكليز والفرنسيين يتسابقون على الاستثمار في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب على وجه الخصوص، وبحسب تقرير القنصلية البريطانية فإن حلب وحدها اشتملت على ستين تاجرًا إنكليزيًا عام 1622.وبحسب ما ذكر فيليب حتي فإن شهرة حلب التجارية قد بلغت شأنًا مرتفعًا في الغرب وذكرت في أدبيات تلك المرحلة بما فيها شكسبير؛ وقد ذكر أحد مؤرخي الدولة عام 1770 كما نقل حتى أيضًا أن مصلحة الجباية في ولاية حلب لديها من المال ما يكفي لشراء الصدارة العظمى نفسها في العاصمة. وكانت المدينة تعتبر ثالث مدن الدولة أهميةً بعد كل من الآستانة والقاهرة، وقد ساعد نشاط حلب في الاستيراد والتصدير نمو صناعات عديدة على رأسها الحرير في لبنان والقطن في الجزيرة السورية والصوف والزيت في فلسطين والتبغ في اللاذقية والذي اعتبر من «أجود دخان عصره»، وما ساهم في انتعاش السوق السورية أيضًا كون أسعارها أقل مقارنة بأسعار التجار البرتغاليين الذين كانوا يديرون شؤون التجارة عبر المحيطات الجنوبية حينها، وهو ما ساهم في عودة موقع سوريا التجاري بين الشرق والغرب. ويلاحظ خصوصًا في سوريا العثمانية ازدهار «الخانات»، وهي بناء مربع من طابقين في وسطة ساحة مكشوفة يستخدم في الدور الأسفل مستودعات للبضائع وفي الدور الأعلى كفندق للتجار.

عاد الازدهار مجددًا في النصف الثاني من القرن 19، سيّما مع مشروع سكة الجديد الذي يربط الآستانة بحلب ومنها نحو بغداد والذي اعتبر «قناة السويس السورية» لنقل البضائع وتيسير مرورها على طريق حلب التي منها انطلق أيضًا الخط الحديدي الحجازي نحو دمشق والحجاز وبالتالي جلبت «قناة السويس السورية» هذه ازدهارًا لموانئ البلاد في طرابلس وإسكندرون وبيروت، وتحولت سوريا وحلب على وجه التحديد إلى «السوق الرئيسية للشرق الأدنى كافة» وأنشأت نقابات للتجار والعمال بعضها أجنبي كنقابة تجار البندقية؛

الضرائب

بلغ عدد الضرائب التي يدفعها الفرد في الدولة العثمانية قبل عهد التنظيمات وبعده سبعًا وتسعين ضريبة؛ ومن المعلوم أنه خلال قرن واحد بين 1582 و1681 كانت الضرائب قد ارتفعت على الأفراد مقدار ثلاثة عشر ضعفًا؛ وبحسب النظام المعمول به يعود لكل والي في مركز ولايته فرض وجمع الضرائب بحيث ترسل سنويًا مبالغ منها إلى السلطان في إسطنبول، والقسم الثاني ينفق على الجيش العثماني المرابط في حدود الولاية، والقسم الثالث على نفقات الولاية، وغالبًا ما احتملت ولاية دمشق قسمًا رابعًا هو نفقات تجهيز موكب الحج. الضريبة السنوية المرسلة إلى إسطنبول بلغت قيمتها في بداية العهد العثماني مليون إقجة، وانخفضت عبر القرون، مع تدهور الاقتصاد السوري وعدم تمكنه من تحصيل مثل هذه المبالغ. منح الوالي صلاحية فرض الضرائب دفع إلى «تفنن الولاة» في فرض الضرائب لتغطية نفقات الولاية المختلفة: ضريبة العيد، ضريبة قدوم الوالي الجديد، ضريبة العزوبة، ضريبة الزواج، ضريبة الولادات، الضريبة على شجرة الزيتون، الضريبة على ثمرة الزيتون، الضريبة على الأرض، الضريبة على العقار، الضريبة على سقف العقار، الضريبة على أبواب العقار، وهكذا دواليك. إلى جانب ذلك، كانت تفرض الرسوم الجمركية بين الولايات، أي أن نقل المنتجات من حلب إلى دمشق، كان يستلزم دفع 20% من القيمة كرسوم جمركية؛ بينما كانت الوارادت من أوروبا ذات رسم جمركي بنسبة 4% فقط.

جمع الضرائب كان يتم عبر مفارز عسكرية؛ ولفترة طويلة بطريقة التلزيم، التي تنصّ على أن يتولى الأثرياء دفع مجموع الضريبة على مدينة أو منطقة معينة سلفًا، ثم يقوم بإستيفائها من عموم الأفراد المكلفين بالضريبة، مع هامش من الربح يقرره هو بذاته، وبذلك تحولت الضرائب العثمانية إلى سلعة مع ربح فاحش؛ أما سبب استعمال طريقة التلزيم فيعود لحاجة الدولة للنقود في مواعيدها أو سلفًا عن ميعادها، بينما عملية التحصيل تستغرق زمنًا طويلاً. حتى 1871 لم يكن هناك من نظام محدد لنفقات الولاية أو طريقة صرف أموالها.

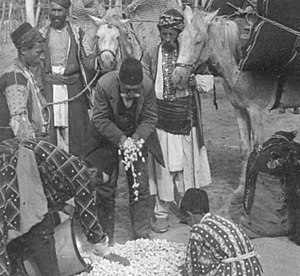

موكب الحج

منح السلطان والي دمشق منصب «أمير الحج»، وهو ما لم يكن يعني فقط قيادة الوالي لقافلة الحجيج المتجمعة في دمشق، بل أيضًا إشراف الولاية على تجهيز القافلة بما يلزمها؛ وهو ما كان يكلّف ثلث واردات ولايتي دمشق وصيدا، إذ لضخامة المبلغ كلّفت ولاية صيدا بأداء جزء من التكاليف. معظم التكاليف، كانت تتعلق بأمن القافلة، لاسيّما دفع الأموال للقبائل التي تصادفها في طريقها؛ وغالبًا ما كانت بعض كبريات القبائل التي اعتبرت «دون دين» تنهب القافلة ما لم يتم دفع أتاوة عليها. في أواخر القرن التاسع عشر، فصلت الدولة بين واجبات والي دمشق بتجهيز قوافل الحج، وبين منصب أمير الحج، نظرًا لانفلات الوضع في قرى دمشق مع غياب الوالي السنوي؛ بموجب النظام الجديد بات السلطان يعيّن سنويًا أحد أفراد أسرته بوصفه أميرًا للحج، وهو ما زاد من نفقات الحج 4300 كيس إضافي، تدفعها ولاية دمشق راتبًا للباشا أمير الحج.

الثقافة

لم يدعم العثمانيون الثقافة خلال فترة حكمهم لسورية، فلا يذكر التاريخ شاعرًا أو أديبًا أو عالمًا أو جغرافيًا سوريًا خلال الفترة الممتدة من القرن 16 وحتى القرن 19، ولذلك فهو برأي البعض عصر «جمود وعقم». يستثنى من ذلك عدد من العلماء الذين نبغوا في العاصمة أمثال المؤرخ احمد بن سنان القرماني الدمشقي المتوفي عام 1610 ونجم الدين المحدّث المتوفي عام1651 ومحمد القرني التلمساني المتوفي عام 1632 والذي وضع «تاريخ الأندلس الأدبي»، ومن الأعلام البازرة خلال تلك الفترة أيضًا عبد الغني النابلسي المتوفي عام 1731 وهو فيلسوف وعالم صوفي، إلى جانب بعض رجال الدين أمثال الفقيهابراهيم الحلبي المتوفي عام 1549 والذي ألّف كتابًا بالفقه الحنفي هو «ملتقى الأبحر» غدا مصدر التشريع والقضاء في الدولة قاطبة حتى صدور «مجلة الاحكام العدلية».

في النصف الثاني من القرن 19 انطلقت «حركة االنهضة العربية» او المتنورون الشوام وكان أحد جناحيها في سورية ولبنان بينما الآخر في مصر، ولم تكن النهضة بتشجيع عثماني بل حاربتها الدولة العثمانية كونها كانت تدعو الى بعث القومية العربية ردا على التتريك والمطالبة بالحكم العربي في الولايات العربية بقدر ما كانت نتيجة إصلاحات ابراهيم باشا وعوامل عدة منها منع التمييز بين المواطنين وانتشار الجامعات والمدارس الأجنبية والوطنية وتحسّن الاتقصاد، وقد برز خلال النهضة عدد وافر من الشعراء والأدباء في الوطن كما في المهجر، إلى جانب نشوء الجمعيات السياسيّة التي تقابل الأحزاب حاليًا، ومن منظري السياسة في تلك المرحلة عبد الرحمن الكواكبي وساطع الحصري. أما على صعيد الصحافة وهي بدورها كانت غائبة عن الدولة حتى 1831 وعن اللغة العربية حتى عام 1855 حين قام رزق الله حسون الحلبي المولد والمطن في اسطنبول بإنشاء أول صحيفة عربية أسماها «مرآة الأحوال» لتكون من الثمار المبكرة للنهضة العربية، تلتها صحيفة «السلطنة» عام 1857، وأما أول صحيفة تصدر في سورية فهي «حديقة الأخبار» عام 1858 من بيروت وقد أنشأها خليل الخوري تلتها «نفير سوريا» عام 1860 على يد بطرس البستاني و«الجنائن» عام 1871، ومن بعدها تكاثرت الصحف وانتشرت أيضًا الصحف ذات الانتشار المحلي على مستوى المدن، كما انتقل عدد من الصحفيين إلى مصر التي كانت تنعم بجو من الحرية في عهد الخديوس اسماعيل وأسسوا فيها صحفًا ودوريات أدبيّة.

وكالصحافة كذلك المكتبات، لم تكن البلاد تحوي من المكتبات شبئاً سوى ما تحويه مكتبات المساجد الكبرى، وخلال النهضة أعيد افتتاح وتنظيم بعض المكتبات السابقة كالمكتبة الظاهرية في دمشق عام1880 والتي أصبحت «دار الكتب الوطنية»، وتأسست المكتبة الشرقية في بيروت عام 1880. وعدد من المكتبات الأخرى الأصغر حجمًا في سائر المدنن ويعود للفترة ذاتها نشأة المسرح السوري على يد ابو خليل القباني الدمشقي في دمشق.

أما اللغة، فقد بقيت اللغة العربية هي اللغة الواسعة الانتشار والفهم في البلاد خلال العصر العثماني، ولم تفلح سياسة جمعية الاتحاد والترقي الطورانية بدءًا من أواخر القرن 19 إحلال التركية مكانها، رغم كون التركية وطوال العهد العثماني اللغة الرسمية في دوائر الدولة رغم مطالبة الجمعيات السياسية والثقافية العربية الاعتراف باللغات المحلية في الولايات. يذكر فيما يخصّ اللغة فانه من الطبيعي بعد استعمار تركي خانق جثم على سورية خلال اربعة قرون أن عددًا وافرًا من المصطلحات التركية قد دخلت اللهجة السورية خصوصًا تلك المتصلة بالسياسة أو الجيش أو الطعام، مثل طبنجة للإشارة إلى البندقية، وكراكون للإشارة إلى مخفر الشرطة وكزلك للإشارة إلى النظارات، والخانة الدالة على المكان مثلا حبس خانة خستخانة للمستشفى سلاح خانة دار السلاح مطرانخانة للمطرانية وبطركخانة للبطريركية إلى جانب استخدام اللازمة جي من اللغة التركية وإضافتها للصفات بحيث تصبح موصوفًا أي مثلاً مشكلجي للإشارة إلى الأشخاص الكثيرو المشاكل وخضرجي لبائع الخضار، وبحسب بحث أجري العام 1929 فإن لهجة أهل دمشق تحوي نحو 600 لفظة تركية؛ إلى جانب الألقاب التركية مثل باشا وبك وآغا وخواجا وافندي ، وبشكل عام فإن اللغة التركية تعتبر ثاني لغة اقتبست منها اللهجة الشامية بعداللغتين الرومية والسريانية؛ أما مايقال عن المطبخ السوري وتأثره بالمطبخ التركي فهو محض ادعاء وحتى ماتسمى القهوة التركية ويكفي ان نتذكر اصول الاتراك لندرك انهم هم من اقتبس عادات سكان المناطق التي احتلوها من يونان وارمن في اسيا الصغرى ةسوريين في كل مكان ومنتهى الادعاء القول بأن اصل المأكولات الحلبيّة وتشمل قائمة المأكولات المنتشرة في سورية هي تركية مع الاعتراف بأن عدة أصناف من الأطعمة كانت ذات منشأ تركي كالشاورما والشيش طاووق…هي تركية. يعتبر الحكواتي الذي يقصّ السير على مستمعين في القهوة من عناصر الثقافة السورية خلال العصر العثماني إلى جانب عدة آثار أخرى في المجتمع كاستعمال الطربوش.

التعليم

كان المسجد حتى القرن 19 يشكل حلقة التعليم الأولى والوحيدة في الدولة ويتم بها تلقين الكتابة والقراءة ومبادئ الرياضيات، ولدى المسيحيين كان الأمر مشابهًا في الكنائس، وفي المدن الكبرى كانت هناك مدارس انشأتها المطرانيات وهي وطنية الجذور والتمويل ومنها المدارس الارثوذكسية في كل مدينة وقرية كمدارس الآسية الارثوذكسية الدمشقية وقد اسسها البطريرك افتيموس كرمة عام 1635م وكان قبلا قبل صيرورته بطريركا وكان مطرانا لحلب اسس قبلها مدرسة المطرانية ولاتزال المدرستان حتى الان كذلك المدارس الغسانية الحمصية الارثوذكسية التي اسسها المطران اثناسيوس عطا الله مطران حمص في العقد الاخير من القرن 19 ولاتزال في اوجها ومدارس حمص واللاذقية وبيروت والكورة…وانطاكية …اضافة الى مدراس البعثات التبشيرية البابوية والرهبنات الكاثوليكية وهذه المدارس مجتمعة كانت اساس التنوير في المجتمع السوري وتعلم فيها كبار مسؤولي سورية وحتى الآن. وبحسب شهادة الشيخ طاهر الجزائري الذي عاصر تلك الفترة فإنه كان يندر أن تجد في الحي إلا أفرادًا قلائل يجيدون القراءة والكتابة بشكل جيد، أو مواطنًا قرأ كتابًا واحدًا في حياته. وظلت سورية لا تحوي أي مدرسة حكومية أو جامعة حتى قدوم إبراهيم باشا وعنايته بتأسيس ثلاث مدراس في دمشق وحلب وانطاكية كانت تخرج ستمائة طالب سنويًا وعدد أكبر من المدارس الابتدائية للذكور والإناث في المدن الصغيرة والمتوسطة، وكان مدحت باشا أول الولاة العثمانيين الذين اهتموا ببناء المدارس فأسس في ولايته سبع مدارس ابتدائية ومدرسة للأيتام وأخرى عسكرية ورابعة ثانوية بين عامي1878 و1880. خلال الفترة السابقة لمدحت باشا واللاحقة لإبراهيم باشا أي بين 1840 و1880 افتتح عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات ولكنها كانت تابعة للبعثات والقنصليات الأوروبية وانحصر تأثيرها في علية القوم وطبقتهم الغنية ولكن فيها قسم للدراسة الليلية كي يستطيع ابناء الفقراء العمل نهارا والدراسة ليلا اضافة الى ان المطرانيات وادارات المدارس والرهبنات كانت تخصص عدد من الفقراء بالدراسة المجانية وفي اخر المطاف توفدهم للدراسة في سيمارات اساسية في بلدانها كمدارس الجمعية الامبراطورية الفلسطينية الارثوذكسية الروسية ومن ابرز خريجيها كان الاديب والمؤرخ ميخائيل نعيمة و….، وقد دعا بعض المفكرين أمثال بطرس البستاني إلى أهمية تأسيس مدارس وطنية غير أوروبية وافتتح بنفسه عددًا منها أواسط القرن التاسع عشر، ويعود للفترة ذاتها تأسيس أول جامعتين في سورية هما الكلية السورية الإنجيلية عام 1866 والتي أصبحت لاحقًا « الجامعة الاميركية في رأس بيروت»، وجامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت عام 1874 ولولا دمار مدارس الآسية الارثوذكسية في دمشق بفتنة 1860 واستشها الخوري يوسف مهنا الحداد الذي كان قد اعاد تحديثها كمدرسة نموذجية عام 1840 اضافة الى استشهاد الكادر المخصص لاستكمال الجامعة التي بدأها بكليتين عام 1851 لكانت اول جامعة في بلاد الشامقبل الاميركية واليسوعية في بيروت، وكان نواة تأسيس جامعة دمشق باسم «الجامعة السورية» عام 1903 وأصبحت جامعة رسميًا عام 1913. و مع ذلك لم يلغ دور المسجد نهائيًا إلا مع تطور وانتشار المدارس في كافة أنحاء دمشق، وقد بلغ عدد مدارس المدينة أواخر القرن التاسع عشر 103 مدارس منها 19 مدرسة مختلطة و16 مدرسة للإناث و68 مدرسة للذكور.

الدين

نظام الملل

كفلت الدولة الحرية الدينية نظريًا وفق «نظام الملل» حيث منح السلطان محمد الفاتح البطريرك المسكوني في القسطنطينية جناديوس مرتبة بطريرك ملي باشي اي رئيس الملة المسيحية في السلطنة العثمانية منذ عام 1453، ومع ختام العهد العثماني كان ما بين 25 و 30% من السكان مسيحيين وما بين 70 و 75% مسلمين عمادهم الرئيس السنة وهم الأغلبية يليهم العلويون والاسماعيليون والدروز واليزيدية، وأقلية أخرى من الشيعة الاثني عشرية كلها تتبع الاسلام رغم أن هذه المجتمعات الدينية لم تعتبرها الدولة مسلمة الا انها سجلتها في عداد المذاهب الاسلامية ضمن هذه النسبة المحكي عنها. وجد أيضًا عدد وافر من اليهود سيّما في دمشق وحلب والقامشلي.

غير أنّ «نظام الملل» وجده المؤرخين أداة لتقسيم الدولة على نحو طائفي، وازدياد التكتل المذهبي فيها خاصة مع حصر علاقة الدولة مع مواطنيها غير المسلمين عن طريق طوائفهم الدينية.ويرى المؤرخ ألبرت حوراني، أن كون رؤساء الطوائف المختلفين بعد تثبيتهم من قبل السلطان تغدو لقراراتهم صفة القانون النافذ، في الشؤون الدينية والمدنيّة أيضًا أحد أبرز سلبيات هذا النظام؛ رغم ذلك فإن كارل بروكلمان اعتبر أن الدولة «كانت تعيش أجمل أيامها في النصف الأول من القرن 16، كملجأ للسلام الديني بين مختلف الجماعات، بوجه أوربه المضطهدة». أعطى العثمانيون للموارنة امتيازًا ميزهم عن سائر الطوائف المسيحية، وهو عدم وجوب طلب البطريرك والمطارنة الفرمان من الباب العالي، كي تعترف الحكومة بسلطتهم على رعاياهم، ولكن هذا الموضوع لم يكن ساريا على بقية الطوائف المسيحية وابرزهم الروم الارثوذكس وهم الاكثرية العددية.

أما طبقة المشايخ، كانت تتمتع بسلسلة امتيازات خاصة تشبه ما للإقطاعيين في النظام الاقتصادي، فهم ذوي استقلال داخلي، ولهم رواتب من وزارة الأوقاف الإسلامية التي تعينهم وتنقلهم وتعفيهم وفق مصالحها، كذلك فهم معفيون من الضرائب. وكان للأساقفة والكهنة والحاخامين بضع امتيازات شبيهة. أما القضاء فكان منحصرًا بيد الطبقة الدينية كل حسب دينه، ولم تأخذ المحاكم التجارية والجزائيّة بالظهور إلا مع القرن التاسع عشر وإصلاح الدولة.

المساواة بين المواطنين

حتى 1831 لم يكن هناك مساواة بين المواطنين، وكان محمد علي أول من أدخل قضية المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وعادت الدولة عبر خط كلخانة بتبنيها عام 1839، وأعادت التأكيد على ذلك في الخط الهمايوني عام 1856؛ بكل الأحوال فإن الوظائف الإدارية والقضائية ظلت شبه محصورة بالمسلمين السنّة، واستمرت حماية الدول الأوروبية للمسيحيين، كما أن المساواة لم تشمل فعليًا مجال الخدمة العسكرية والانخراط في الجيش، إذ استمرّ غير السنّة بدفع بدل نقدي، يبلغ مجيديين سنويًا أي خمسي الليرة العثمانية الذهبية عن كل ذكر بين السادسة عشر والسبعين ثم عدلت لتصبح بين العشرين والأربعين. أما أبرز ما سقط فهو الجزية، ومنع تعييرات المسيحيين واليهود، وفي عام 1841 أصدر الباب العالي فرمانًا آخر يقضي بتجريم التمييز بين السوريين على اختلافهم.

عدم المساواة، تمثلت بالتقييدات التي وضعها النظام على بناء وترميم المؤسسات الدينية، وسلسلة إجراءات تمييزية كالإجبار على لبس ثياب قاتمة أو المنع من السير وسط الطريق، أو استخدام ألفاظ شائنة، وغيرها من الإجراءات المنسوبة إلى عمر بن عبد العزيز، وإن كان بعض الباحثين قد أعادها إلى المتوكل على الله في القرن التاسع. وأيًا كان، فإن هذه الإجراءات قد دفعت المسيحيين إلى التقوقع في أحياء خاصة في القسم الشرقي من دمشق القديمة مثلا والحميدية في حمص وأدت أيضًا إلى انعزال مدن صغيرة مسيحية كصيدنايا ومحيطها ومعلولا ووادي النصارى في عكار وزحلة في محيطها وفي الريف.

الامتيازات الأوروبية للمسيحيين

نتيجة غياب المساواة بين المواطنين، أبرمت تفاهمات بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية، منذ القرن 17، تقوم من خلاله الدول الأوروبية برعاية مصالح وحماية مسيحيي سورية، وقد باتت أوربه تعتبر هذه الامتيازات «حقوقًا لها»، فحمت فرنسا والنمسا الكاثوليك والامبراطورية الروسية الارثوذكس ، وبريطانيا الجماعات البروتستانتية الصغيرة والدروز؛ وكانت الامتيازات تشمل تسهيلات في السفر، والتقاضي أمام محاكم خاصة، والتعليم، والإعفاء من الضرائب في قطاعات بعينها، وتعيين قناصل أو تراجم أو موظفين قنصليين في البلاد.

المجتمع

الشوام

كان عدد سكان سورية حين سيطر عليها العثمانيون نحو مليون نسمة، ومع بداية القرن 20 كان العدد نحو ثلاثة ملايين ونصف، لعلّ إحدى أبرز مميزات العهد العثماني سيّما في القرن 19 تمثل بتوطين البدو في قرى جاهزة أقيمت في ريف دمشق وحول حمص وحلب بل وفي مناطق أخرى على نهر الفرات نشأت مدن جديدة بحد ذاتها. فمنبج القديمة التي تعود بتاريخها للعصر الحثي كانت قد هُجرت وخُرّبت أيام المماليك، وقد قدمها عبد الحميد الثاني للبدو والشركس المهاجرين عام 1873، وخلال السنوات اللاحقة لفت موقعها التجاري وتربتها الخصبة مزيدًا من المواطنين فاستقرت بها عشائر كردية ووافدين من حلب، ورمم مسجدها الذي يعود لأيام نور الدين زنكي عام1880؛ واتبعت المنطقة للأملاك السلطانية المباشرة والخاصة واستمرت في ذلك حتى عام 1908 وهو عام خلع عبد الحميدالثاني. كذلك حال المدينتين التاريخيتين في قرقيسيا والرحبة، حيث تم توطين جزء من عشائر العكيدات في المدينتين ما أدى إلى انتعاشهما، وفي دير الزور تأسست المدينة بشكلها الحديث عام 1830 ومنح أهلها سلاحًا للدفاع عنها من هجمات العشائر كحال عشيرةالبو سرايا التي كانت تغير بين الفنية والأخرى على المدينة بهدف السيطرة عليها، وفي عام 1868 أصبح الدير متصرفية خاصة، فسعى المتصرفون لتشييد المباني الحجرية وشق الطرقات والعناية بالزراعة وإدخال الزي الأوروبي والعادات الحضرية، فانتعش عدد سكانها من نحو ألف إلى نحو تسعة آلاف بداية القرن العشرين، وهم عائلات وبطون من قبائل شُمَّرْ والبقارة وحرب. وقد أدى ازدهار دير الزور أواخر العهد العثماني لازدهار عدد من البلدات والقرى المجاورة كالميادين والبوكمال ، من قبائل تلك النواحي.

العامل الثاني في ديموغرافيا سورية خلال تلك المرحلة تمثل بقدوم آلاف الشركس للعيش في سورية بعد الحرب الروسية – العثمانية عام 1877، أيضًا فإن الارمن بعد المذابح الرومية والارمنية والسريانية التي تلت مذبح الآشوريين قد وفدوا من الاناضول والعراق إلى سورية، وبينما استقر الأرمن على وجه الخصوص في حلب ودمشق وحمص وكسب ووصلت هجرات الارمن الى درعا وتولى كهنة الروم الارثوذكس رعايتهم كما تثبت الوثائق البطريركية الارثوذكسية بدمشق، فإن الجزيرة السورية – محافظة الحسكة حاليًا – وحمص، كانت الجاذب الأكبر للآشوريين. يذكر في هذا الخصوص أنّ دير الزور كانت إحدى الأماكن التي هُجّر إليها الأرمن قسرًا من الأناضول بأعداد كبيرة، وقد لاقى العديد من الأرمن حتفهم فيها وقامت العديد من العشائر العربية بحمايتهم ولهم في دير الزور كنيسة الشهداء وفيها جماجم لشهداء في المجازر التركية . علمًا أن موجة الهجرة الآشورية تكررت في أعقاب مذبحة سميل في العراق عام 1933.